基本情報技術者(科目A)過去問集 - 令和2年1月修了試験

問1

| ア | -(2n-1-1) |

|---|---|

| イ | -1 |

| ウ | 0 |

| エ | 2n-1 |

問2

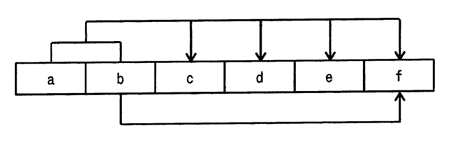

次に示す手順は,列中の少なくとも一つは1であるビット列が与えられたとき,最も右にある1を残し,他のビットを全て0にするアルゴリズムである。例えば,00101000が与えられたとき,00001000が求まる。aに入る論理演算はどれか。

手順1 与えられたビット列Aを符号なしの2進数と見なし,Aから1を引き,結果をBとする。

手順2 AとBの排他的論理和(XOR)を求め,結果をCとする。

手順3 AとCの [ a ] を求め,結果をAとする。

手順1 与えられたビット列Aを符号なしの2進数と見なし,Aから1を引き,結果をBとする。

手順2 AとBの排他的論理和(XOR)を求め,結果をCとする。

手順3 AとCの [ a ] を求め,結果をAとする。

| ア | 排他的論理和(XOR) |

|---|---|

| イ | 否定論理積(NAND) |

| ウ | 論理積(AND) |

| エ | 論理和(OR) |

問3

浮動小数点形式で表現された数値の演算結果における丸め誤差の説明はどれか。

| ア | 演算結果がコンピュータの扱える最大値を超えることによって生じる誤差である。 |

|---|---|

| イ | 数表現のけた数に限度があるので,最下位けたより小さい部分について四捨五入や切上げ,切捨てを行うことによって生じる誤差である。 |

| ウ | 乗除算において,指数部が小さい方の数値の仮数部の下位部分が失われることによって生じる誤差である。 |

| エ | 絶対値がほぼ等しい数値の加減算において,上位の有効数字が失われることによって生じる誤差である。 |

問4

ある工場では,同じ製品を独立した二つのラインA,Bで製造している。ラインAでは製品全体の60%を製造し,ラインBでは40%を製造している。ラインAで製造された製品の2%が不良品であり,ラインBで製造された製品の1%が不良品であることが分かっている。いま,この工場で製造された製品の一つを無作為に抽出して調べたところ,それは不良品であった。その製品がラインAで製造された確率は何%か。

| ア | 40 |

|---|---|

| イ | 50 |

| ウ | 60 |

| エ | 75 |

問5

標準偏差に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | すべてのデータに定数aを加えたものの標準偏差は,元の標準偏差にaを加えたものになる。 |

|---|---|

| イ | すべてのデータに定数aを加えたものの標準偏差は,元の標準偏差のa倍になる。 |

| ウ | すべてのデータを2倍したものの標準偏差は,元の標準偏差の1/2となる。 |

| エ | すべてのデータを2倍したものの標準偏差は,元の標準偏差の2倍になる。 |

問6

| ア | ((A+B)+(C-D))÷G-(E÷F) |

|---|---|

| イ | ((A+B)÷(C-D))+G÷(E-F) |

| ウ | ((E-F)÷G)+((C-D)÷(A+B)) |

| エ | ((E-F)÷G)÷((C-D)+(A+B)) |

問7

葉以外の節点は全て二つの子をもち,根から葉までの深さが全て等しい木を考える。この木に関する記述のうち,適切なものはどれか。ここで,木の深さとは根から葉に至るまでの枝の個数を表す。また,節点には根及び葉も含まれる。

| ア | 枝の個数がnならば,節点の個数もnである。 |

|---|---|

| イ | 木の深さがnならば,葉の個数は2n-1である。 |

| ウ | 節点の個数がnならば,木の深さはlog2nである。 |

| エ | 葉の個数がnならば,葉以外の節点の個数はn-1である。 |

問8

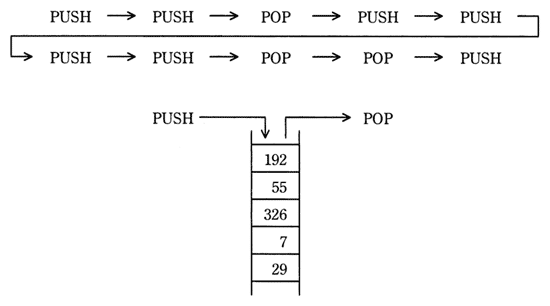

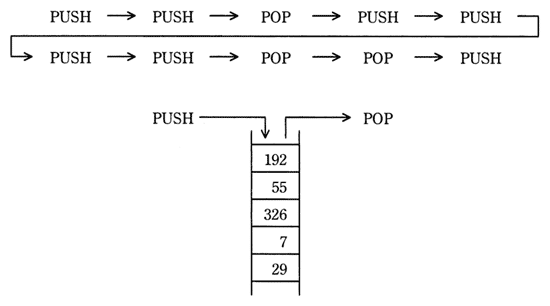

PUSH命令でスタックにデータを入れ,POP命令でスタックからデータを取り出す。動作中のプログラムにおいて,ある状態から次の順で10個の命令を実行したとき,スタックの中のデータは図のようになった。1番目のPUSH命令でスタックに入れたデータはどれか。

| ア | 29 |

|---|---|

| イ | 7 |

| ウ | 326 |

| エ | 55 |

問9

16進数で表される9個のデータ1A,35,3B,54,8E,A1,AF,B2,B3を順にハッシュ表に入れる。ハッシュ値をハッシュ関数 f(データ) = mod(データ,8) で求めたとき,最初に衝突が起こるのはどのデータか。ここで,mod(a,b) はaをbで割った余りを表す。

| ア | 54 |

|---|---|

| イ | A1 |

| ウ | B2 |

| エ | B3 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › アルゴリズムとプログラミング › データ構造

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › アルゴリズムとプログラミング › データ構造

問11

動作クロック周波数が700MHzのCPUで,命令実行に必要なクロック数及びその命令の出現率が表に示す値である場合,このCPUの性能は約何MIPSか。

| 命令の種別 | 命令実行に必要なクロック数 | 出現率(%) |

| レジスタ間演算 | 4 | 30 |

| メモリ・レジスタ間演算 | 8 | 60 |

| 無条件分歧 | 10 | 10 |

| ア | 10 |

|---|---|

| イ | 50 |

| ウ | 70 |

| エ | 100 |

問13

メモリインタリーブの説明として,適切なものはどれか。

| ア | 新しい情報をキャッシュメモリに取り出すとき,キャッシュ上では不要になった情報を主記憶に書き込む。 |

|---|---|

| イ | 主記憶のアクセス時間と磁気ディスクのアクセス時間とのギャップを補う。 |

| ウ | 主記憶の更新と同時にキャッシュメモリの更新を行う。 |

| エ | 主記憶を幾つかの区画に分割し,連続したメモリアドレスへのアクセスを高速化する。 |

問14

RAID1~5の方式の違いは,何に基づいているか。

| ア | 構成する磁気ディスク装置のアクセス性能 |

|---|---|

| イ | コンピュータ本体とのインタフェース |

| ウ | 磁気ディスク装置の信頼性を示すMTBFの値 |

| エ | データ及び冗長ビットの記録方法と記録位置との組合せ |

問15

| ア | 0.81 |

|---|---|

| イ | 0.90 |

| ウ | 0.95 |

| エ | 0.99 |

問16

オンラインリアルタイム処理における一つのトランザクションについて,端末側で応答時間,回線伝送時間,端末処理時間が測定できるとき,サーバ処理時間を求める式として適切なものはどれか。ここで,他のオーバヘッドは無視するものとする。

| ア | サーバ処理時間=応答時間+回線伝送時間+端末処理時間 |

|---|---|

| イ | サーバ処理時間=応答時間+回線伝送時間-端末処理時間 |

| ウ | サーバ処理時間=応答時間-回線伝送時間+端末処理時間 |

| エ | サーバ処理時間=応答時間-回線伝送時間-端末処理時間 |

問17

仮想記憶方式のコンピュータにおいて,実記憶に割り当てられるページ数は3とし,追い出すページを選ぶアルゴリズムは,FIFOとLRUの二つを考える。あるタスクのページのアクセス順序が

1,3,2,1,4,5,2,3,4,5

のとき,ページを置き換える回数の組合せとして,適切なものはどれか。

1,3,2,1,4,5,2,3,4,5

のとき,ページを置き換える回数の組合せとして,適切なものはどれか。

| FIFO | LRU | |

| ア | 3 | 2 |

| イ | 3 | 6 |

| ウ | 4 | 3 |

| エ | 5 | 4 |

問18

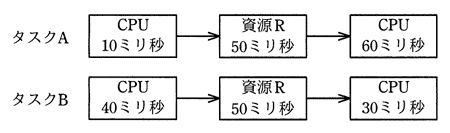

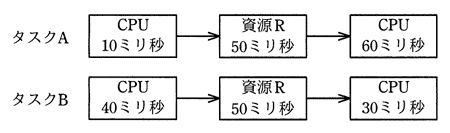

2台のCPUから成るシステムがあり,使用中でないCPUは実行要求があったタスクに割り当てられるようになっている。このシステムで,二つのタスクA,Bを実行する際,それらのタスクは共通の資源Rを排他的に使用する。それぞれのタスクA,BのCPU使用時間,資源Rの使用時間と実行順序は図に示すとおりである。二つのタスクの実行を同時に開始した場合,二つのタスクの処理が完了するまでの時間は何ミリ秒か。ここで,タスクA,Bを開始した時点では,CPU,資源Rともに空いているものとする。

| ア | 120 |

|---|---|

| イ | 140 |

| ウ | 150 |

| エ | 200 |

問19

コンパイラにおける最適化の説明として,適切なものはどれか。

| ア | オブジェクトコードを生成する代わりに,インタプリタ用の中間コードを生成する。 |

|---|---|

| イ | コンパイルを実施するコンピュータとは異なるアーキテクチャをもったコンピュータで動作するオブジェクトコードを生成する。 |

| ウ | ソースコードを解析して,実行時の処理効率を高めたオブジェクトコードを生成する。 |

| エ | プログラムの実行時に,呼び出されたサブプログラム名やある時点での変数の内容を表示するようなオブジェクトコードを生成する。 |

問20

DRAMの説明として,適切なものはどれか。

| ア | 1バイト単位でデータの消去及び書込みが可能な不揮発性のメモリであり,電源遮断時もデータ保持が必要な用途に用いられる。 |

|---|---|

| イ | 不揮発性のメモリでNAND型又はNOR型があり,SSDに用いられる。 |

| ウ | メモリセルはフリップフロップで構成され,キャッシュメモリに用いられる。 |

| エ | リフレッシュ動作が必要なメモリであり,PCの主記憶として用いられる。 |

問22

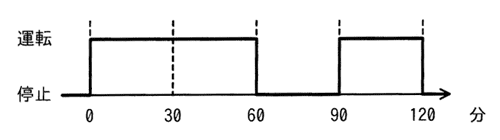

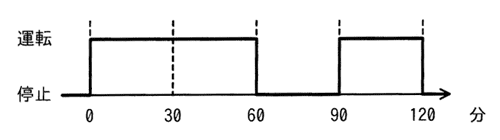

家庭用の100V電源で動作し,運転中に10Aの電流が流れる機器を,図のとおりに0分から120分まで運転した。このとき消費する電力量は何Whか。ここで,電圧及び電流の値は実効値であり,停止時に電流は流れないものとする。また,力率は1とする。

| ア | 1,000 |

|---|---|

| イ | 1,200 |

| ウ | 1,500 |

| エ | 2,000 |

問23

列車の予約システムにおいて,人間とコンピュータが音声だけで次のようなやり取りを行う。この場合に用いられるインタフェースの種類はどれか。

〔凡例〕

P:人間

C:コンピュータ

P “5月28日の名古屋駅から東京駅までをお願いします。”

C “ご乗車人数をどうぞ。”

P “大人2名でお願いします。”

C “ご希望の発車時刻をどうぞ。”

P “午前9時頃を希望します。”

C “午前9時3分発,午前10時43分着の列車ではいかがでしょうか。”

P “それでお願いします。”

C “確認します。大人2名で,5月28日の名古屋駅午前9時3分発,東京駅午前10時43分着の列車でよろしいでしょうか。”

P “はい。”

〔凡例〕

P:人間

C:コンピュータ

P “5月28日の名古屋駅から東京駅までをお願いします。”

C “ご乗車人数をどうぞ。”

P “大人2名でお願いします。”

C “ご希望の発車時刻をどうぞ。”

P “午前9時頃を希望します。”

C “午前9時3分発,午前10時43分着の列車ではいかがでしょうか。”

P “それでお願いします。”

C “確認します。大人2名で,5月28日の名古屋駅午前9時3分発,東京駅午前10時43分着の列車でよろしいでしょうか。”

P “はい。”

| ア | 感性インタフェース |

|---|---|

| イ | 自然言語インタフェース |

| ウ | ノンバーバルインタフェース |

| エ | マルチモーダルインタフェース |

問24

| ア | 光源の位置と対象物体への光の当たり具合とを解析し,どのような色・明るさで見えるのかを決定する。 |

|---|---|

| イ | 指定された視点から見える部分だけを描くようにする。 |

| ウ | 生成された画像について,表示する画面に収まる部分だけを表示する。 |

| エ | 物体の表面だけでなく物体の内部や背後に隠れた部分の形状も,半透明表示などによって画像として生成する。 |

問25

| ア |

| ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| イ |

| ||||||||||||

| ウ |

| ||||||||||||

| エ |

|

問27

ロックの粒度に関する説明のうち,適切なものはどれか。

| ア | データを更新するときに,粒度を大きくすると,他のトランザクションの待ちが多くなり,全体のスループットが低下する。 |

|---|---|

| イ | 同一のデータを更新するトランザクション数が多いときに,粒度を大きくすると,同時実行できるトランザクション数が増える。 |

| ウ | 表の全データを参照するときに,粒度を大きくすると,他のトランザクションのデータ参照を妨げないようにできる。 |

| エ | 粒度を大きくすると,含まれるデータ数が多くなるので,一つのトランザクションでかけるロックの個数が多くなる。 |

問28

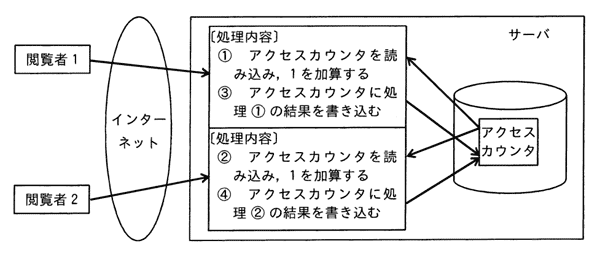

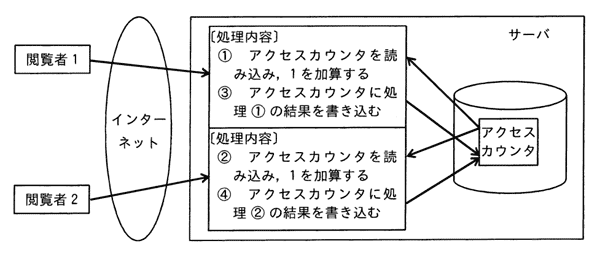

Webページへのアクセス件数を調べる目的でアクセスカウンタを作成した。図に示すとおり,2人の閲覧者が同時にアクセスしたところ,サーバ内の処理は①~④の順序で実行された。2人がアクセスする前のアクセスカウンタの値が100であったとすると,処理④が終了した時点のアクセスカウンタの値は幾らになるか。

| ア | 100 |

|---|---|

| イ | 101 |

| ウ | 102 |

| エ | 104 |

問29

| ア | クライアントのアプリケーションプログラムは,複数のサーバ上のデータベースをアクセスする。アプリケーションプログラムは,データベースがあたかも一つのサーバ上で稼働しているかのようにアクセスできる。 |

|---|---|

| イ | クライアントのアプリケーションプログラムは,複数のサーバ上のデータベースをアクセスする。アプリケーションプログラムはどのサーバ上のデータベースをアクセスするのかを知っている必要がある。 |

| ウ | 複数のクライアントのアプリケーションプログラムが,一つのサーバ上のデータベースを共有してアクセスする。 |

| エ | 複数のクライアントのアプリケーションプログラムは,一つのサーバ上のデータベースを,サーバ上のアプリケーションプログラムを介してアクセスする。 |

問30

LAN間接続装置に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | ゲートウェイは,OSI基本参照モデルにおける第1~3層だけのプロトコルを変換する。 |

|---|---|

| イ | ブリッジは,IPアドレスを基にしてフレームを中継する。 |

| ウ | リピータは,同種のセグメント間で信号を増幅することによって伝送距離を延長する。 |

| エ | ルータは,MACアドレスを基にしてフレームを中継する。 |

問31

| ア | 4.17×10-11 |

|---|---|

| イ | 3.33×10-10 |

| ウ | 4.17×10-5 |

| エ | 3.33×10-4 |

問32

TCP/IPネットワークでDNSが果たす役割はどれか。

| ア | PCやプリンタなどからのIPアドレス付与の要求に対して,サーバに登録してあるIPアドレスの中から使用されていないIPアドレスを割り当てる。 |

|---|---|

| イ | サーバにあるプログラムを,サーバのIPアドレスを意識することなく,プログラム名の指定だけで呼び出すようにする。 |

| ウ | 社内のプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換し,インターネットへのアクセスを可能にする。 |

| エ | ドメイン名やホスト名などとIPアドレスとを対応付ける。 |

問33

| ア | 単一の物理サーバ内の仮想サーバ同士が,外部のネットワーク機器を経由せずに,物理サーバ内部のソフトウェアで実現された仮想スイッチを経由して,通信する方式 |

|---|---|

| イ | データを転送するネットワーク機器とは分離したソフトウェアによって,ネットワーク機器を集中的に制御,管理するアーキテクチャ |

| ウ | プロトコルの文法を形式言語を使って厳密に定義する,ISOで標準化された通信プロトコルの規格 |

| エ | ルータやスイッチの機器内部で動作するソフトウェアを,オープンソースソフトウェア(OSS)で実現する方式 |

問35

A社のWebサーバは,サーバ証明書を使ってTLS通信を行っている。PCからA社のWebサーバへのTLSを用いたアクセスにおいて,当該PCがサーバ証明書を入手した後に,認証局の公開鍵を利用して行う動作はどれか。

| ア | 暗号化通信に利用する共通鍵を,認証局の公開鍵を使って復号する。 |

|---|---|

| イ | 暗号化通信に利用する共通鍵を生成し,認証局の公開鍵を使って暗号化する。 |

| ウ | サーバ証明書の正当性を,認証局の公開鍵を使って検証する。 |

| エ | 利用者が入力して送付する秘匿データを,認証局の公開鍵を使って暗号化する。 |

問39

共通鍵暗号方式の特徴はどれか。

| ア | 暗号化通信に使用する場合,鍵を相手と共有する必要があり,事前に平文で送付することが推奨されている。 |

|---|---|

| イ | 暗号化通信をする相手が1人の場合,使用する鍵の個数は公開鍵暗号方式よりも多い。 |

| ウ | 同じ程度の暗号強度をもつ鍵長を選んだ場合,公開鍵暗号方式と比較して,暗号化や復号に必要な時間が短い。 |

| エ | 鍵のペアを生成し,一方の鍵で文書を暗号化すると,他方の鍵でだけ復号することができる。 |

問40

| ア | システム運用を行わずに済み,障害時の業務手順やバックアップについての検討が不要である。 |

|---|---|

| イ | システムのアクセス管理を行わずに済み,パスワードの初期化の手続や複雑性の要件を満たすパスワードポリシの検討が不要である。 |

| ウ | システムの構築を行わずに済み,アプリケーションソフトウェア開発に必要な情報セキュリティ要件の定義やシステムログの保存容量の設計が不要である。 |

| エ | システムの情報セキュリティ管理を行わずに済み,情報セキュリティ管理規程の策定や管理担当者の設置が不要である。 |

問41

水飲み場型攻撃(Watering Hole Attack)の手口はどれか。

| ア | アイコンを文書ファイルのものに偽装した上で,短いスクリプトを埋め込んだショートカットファイル(LNKファイル)を電子メールに添付して標的組織の従業員に送信する。 |

|---|---|

| イ | 事務連絡などのやり取りを何度か行うことによって,標的組織の従業員の気を緩めさせ,信用させた後,攻撃コードを含む実行ファイルを電子メールに添付して送信する。 |

| ウ | 標的組織の従業員が頻繁にアクセスするWebサイトに攻撃コードを埋め込み,標的組織の従業員がアクセスしたときだけ攻撃が行われるようにする。 |

| エ | ミニブログのメッセージにおいて,ドメイン名を短縮してリンク先のURLを分かりにくくすることによって,攻撃コードを埋め込んだWebサイトに標的組織の従業員を誘導する。 |

問42

DNSキャッシュサーバに対して外部から行われるキャッシュポイズニング攻撃への対策のうち,適切なものはどれか。

| ア | 外部ネットワークからの再帰的な問合せにも応答できるように,コンテンツサーバにキャッシュサーバを兼ねさせる。 |

|---|---|

| イ | 再帰的な問合せに対しては,内部ネットワークからのものだけを許可するように設定する。 |

| ウ | 再帰的な問合せを行う際の送信元のポート番号を固定する。 |

| エ | 再帰的な問合せを行う際のトランザクションIDを固定する。 |

問43

安全なWebアプリケーションの作り方について,攻撃と対策の適切な組合せはどれか。

| 攻擊 | 対策 | |

| ア | SQLインジェクション | SQL文の組立てに静的プレースホルダを使用する。 |

| イ | クロスサイトスクリプティング | 任意の外部サイトのスタイルシートを取り込めるようにする。 |

| ウ | クロスサイトリクエストフォージェリ | リクエストにGETメソッドを使用する。 |

| エ | セッションハイジャック | 利用者ごとに固定のセッションIDを使用する。 |

問44

ゼロデイ攻撃の特徴はどれか。

| ア | 脆弱性に対してセキュリティパッチが提供される前に当該脆弱性を悪用して攻撃する。 |

|---|---|

| イ | 特定のWebサイトに対し,日時を決めて,複数台のPCから同時に攻撃する。 |

| ウ | 特定のターゲットに対し,フィッシングメールを送信して不正サイトに誘導する。 |

| エ | 不正中継が可能なメールサーバを見つけて,それを踏み台にチェーンメールを大量に送信する。 |

問46

オブジェクト指向言語のクラスに関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | インスタンス変数には共有データが保存されているので,クラス全体で使用できる。 |

|---|---|

| イ | オブジェクトに共通する性質を定義したものがクラスであり,クラスを集めたものがクラスライブラリである。 |

| ウ | オブジェクトはクラスによって定義され,クラスにはメソッドと呼ばれる共有データが保存されている。 |

| エ | スーパクラスはサブクラスから独立して定義し,サブクラスの性質を継承する。 |

問47

ソフトウェアライフサイクルプロセスにおいてソフトウェア実装プロセスを構成するプロセスのうち,次のタスクを実施するものはどれか。

〔タスク〕

・ソフトウェア品目の外部インタフェース,及びソフトウェアコンポーネント間のインタフェースについて最上位レベルの設計を行う。

・データベースについて最上位レベルの設計を行う。

・ソフトウェア結合のために暫定的なテスト要求事項及びスケジュールを定義する。

〔タスク〕

・ソフトウェア品目の外部インタフェース,及びソフトウェアコンポーネント間のインタフェースについて最上位レベルの設計を行う。

・データベースについて最上位レベルの設計を行う。

・ソフトウェア結合のために暫定的なテスト要求事項及びスケジュールを定義する。

| ア | ソフトウェア結合プロセス |

|---|---|

| イ | ソフトウェア構築プロセス |

| ウ | ソフトウェア詳細設計プロセス |

| エ | ソフトウェア方式設計プロセス |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › ソフトウェア開発管理技術 › 開発プロセス・手法

分野 : テクノロジ系 › 開発技術 › ソフトウェア開発管理技術 › 開発プロセス・手法

問48

ブラックボックステストにおけるテストケースの設計方法として,適切なものはどれか。

| ア | プログラム仕様書の作成又はコーディングが終了した段階で,仕様書やソースリストを参照して,テストケースを設計する。 |

|---|---|

| イ | プログラムの機能仕様やインタフェースの仕様に基づいて,テストケースを設計する。 |

| ウ | プログラムの処理手順や内部構造に基づいて,テストケースを設計する。 |

| エ | プログラムの全ての条件判定で,真と偽をそれぞれ1回以上実行させることを基準に,テストケースを設計する。 |

問49

XP(Extreme Programming)のプラクティスの説明のうち,適切なものはどれか。

| ア | 顧客は単体テストの仕様に責任をもつ。 |

|---|---|

| イ | コードの結合とテストを継続的に繰り返す。 |

| ウ | コードを作成して結合できることを確認した後,テストケースを作成する。 |

| エ | テストを通過したコードは,次のイテレーションまでリファクタリングしない。 |

問50

ソフトウェア開発において,構成管理に起因しない問題はどれか。

| ア | 開発者が定められた改版手続に従わずにプログラムを修正したので,今まで正しく動作していたプログラムが,不正な動作をするようになった。 |

|---|---|

| イ | システムテストにおいて,単体テストレベルのバグが多発して,開発が予定どおりに進捗しない。 |

| ウ | 仕様書,設計書及びプログラムの版数が対応付けられていないので,プログラム修正時にソースプログラムを解析しないと,修正すべきプログラムが特定できない。 |

| エ | 一つのプログラムから多数の派生プログラムが作られているが,派生元のプログラムの修正が全ての派生プログラムに反映されない。 |

問52

| ア | 105 |

|---|---|

| イ | 115 |

| ウ | 120 |

| エ | 125 |

問53

ソフトウェア開発の見積りに使われるファンクションポイント法に関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | ソースプログラムの行数を基準に,アルゴリズムの複雑さを加味して,ソフトウェアの開発期間を見積もる。 |

|---|---|

| イ | ソフトウェアの規模を基準に,影響要因を表す補正係数を使って,ソフトウェアの開発工数とコストを見積もる。 |

| ウ | 単位規模当たりの潜在バグ数を予測することによって,ソフトウェアの品質を見積もる。 |

| エ | 帳票数,画面数,ファイル数などのデータを基に,システム特性を考慮して,ソフトウェアの規模を見積もる。 |

問54

開発期間10か月,開発工数200人月のプロジェクトを計画する。次の配分表を前提とすると,ピーク時の要員は何人か。ここで,各工程では開始から終了までの要員数は一定とする。

| 工程名 | |||||

| 要件定義 | 設計 | 開発・テスト | システムテスト | ||

| 項 目 | 工数配分(%) | 16 | 33 | 42 | 9 |

| 期間配分(%) | 20 | 30 | 40 | 10 | |

| ア | 18 |

|---|---|

| イ | 20 |

| ウ | 21 |

| エ | 22 |

問55

SLAを説明したものはどれか。

| ア | ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレームワーク |

|---|---|

| イ | 開発から保守までのソフトウェアライフサイクルプロセス |

| ウ | サービス及びサービス目標値に関するサービス提供者と顧客との間の合意 |

| エ | 品質マネジメントシステムに関する国際規格 |

問56

システムの開発部門と運用部門が別々に組織化されているとき,システム開発を伴う新規サービスの設計及び移行を円滑かつ効果的に進めるための方法のうち,適切なものはどれか。

| ア | 運用テストの完了後に,開発部門がシステム仕様と運用方法を運用部門に説明する。 |

|---|---|

| イ | 運用テストは,開発部門の支援を受けずに,運用部門だけで実施する。 |

| ウ | 運用部門からもシステムの運用に関わる要件の抽出に積極的に参加する。 |

| エ | 開発部門は運用テストを実施して,運用マニュアルを作成し,運用部門に引き渡す。 |

問57

キャパシティ管理における将来のコンポーネント,並びにサービスの容量・能力及びパフォーマンスを予想する活動のうち,傾向分析はどれか。

| ア | 特定の資源の利用状況を時系列に把握して,将来における利用の変化を予測する。 |

|---|---|

| イ | 待ち行列理論などの数学的技法を利用して,サービスの応答時間及びスループットを予測する。 |

| ウ | 模擬的にトランザクションを発生させて,サービスの応答時間及びスループットを予測する。 |

| エ | モデル化の第一段階として,現在達成されているパフォーマンスを正確に反映したモデルを作成する。 |

問58

外部委託管理の監査に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。

| ア | 請負契約においては,委託側の事務所で作業を行っている受託側要員のシステムへのアクセスについて,アクセス管理が妥当かどうかを,委託側が監査できるように定める。 |

|---|---|

| イ | 請負契約においては,受託側要員に対する委託側責任者の指揮命令が行われていることを,委託側で監査する。 |

| ウ | 外部委託で開発した業務システムの品質管理状況は,委託側で監査せず,受託側で監査する。 |

| エ | 機密性が高い業務システムの開発を外部に委託している場合は,自社開発に切り替えるよう,監査結果の報告において改善勧告する。 |

答え : ア

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › システム監査 › システム監査

問59

外部保管のために専門業者に機密情報を含むバックアップ媒体を引き渡す際の安全性について,情報セキュリティ監査を実施した。その結果として判明した状況のうち,監査人が指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

| ア | 委託元責任者が,一定期間ごとに,専門業者における媒体保管状況を確認する契約を結んだ上で引き渡している。 |

|---|---|

| イ | 委託元責任者が,専門業者との間で,機密保持条項を盛り込んだ業務委託契約を結んだ上で引き渡している。 |

| ウ | 委託元担当者が,専用の記録簿に,引渡しの都度,日付と内容を記入し,専門業者から受領印をもらっている。 |

| エ | 委託元担当者が,バックアップ媒体を段ボール箱に入れ,それを専門業者に引き渡している。 |

問61

IT投資評価を,個別プロジェクトの計画,実施,完了に応じて,事前評価,中間評価,事後評価を行う。事前評価について説明したものはどれか。

| ア | 計画と実績との差異及び原因を詳細に分析し,投資額や効果目標の変更が必要かどうかを判断する。 |

|---|---|

| イ | 事前に設定した効果目標の達成状況を評価し,必要に応じて目標を達成するための改善策を検討する。 |

| ウ | 投資効果の実現時期と評価に必要なデータ収集方法を事前に計画し,その時期に合わせて評価を行う。 |

| エ | 投資目的に基づいた効果目標を設定し,実施可否判断に必要な情報を上位マネジメントに提供する。 |

問62

SOAを説明したものはどれか。

| ア | 業務体系,データ体系,適用処理体系,技術体系の四つの主要概念から構成され,業務とシステムの最適化を図る。 |

|---|---|

| イ | サービスというコンポーネントからソフトウェアを構築することによって,ビジネス変化に対応しやすくする。 |

| ウ | データフローダイアグラムを用い,情報に関するモデルと機能に関するモデルを同時に作成する。 |

| エ | 連接,選択,反復の三つの論理構造の組合せで,コンポーネントレベルの設計を行う。 |

問63

ディジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。

| ア | IT投資額の見積りを行い,投資目的に基づいて効果目標を設定して,効果目標ごとに目標達成の可能性を事前に評価すること |

|---|---|

| イ | ITの活用による家電や設備などの省エネルギー化及びテレワークなどによる業務の効率向上によって,エネルギー消費を削減すること |

| ウ | 情報リテラシの習得機会を増やしたり,情報通信機器や情報サービスが一層利用しやすい環境を整備したりすること |

| エ | 製品や食料品などの製造段階から最終消費段階又は廃棄段階までの全工程について,ICタグを活用して流通情報を追跡可能にすること |

問64

| ア | AIなどの情報技術の動向を調査し,顧客対応における省力化と品質向上など,競争優位を生み出すための情報技術の利用方法について分析する。 |

|---|---|

| イ | AIなどを利用した自動応答システムを構築する上でのソフトウェア製品又はシステムの信頼性,効率性など品質に関する要件を定義する。 |

| ウ | 自動応答に必要なシステム機能及び能力などのシステム要件を定義し,システム要件を,AIなどを利用した製品又はサービスなどのシステム要素に割り当てる。 |

| エ | 自動応答を実現するソフトウェア製品又はシステムの要件定義を行い,AIなどを利用した実現方式やインタフェース設計を行う。 |

問66

PPMにおいて,投資用の資金源として位置付けられる事業はどれか。

| ア | 市場成長率が高く,相対的市場占有率が高い事業 |

|---|---|

| イ | 市場成長率が高く,相対的市場占有率が低い事業 |

| ウ | 市場成長率が低く,相対的市場占有率が高い事業 |

| エ | 市場成長率が低く,相対的市場占有率が低い事業 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › 経営戦略マネジメント › 経営戦略手法

分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › 経営戦略マネジメント › 経営戦略手法

問68

競争上のポジションで,ニッチャの基本戦略はどれか。

| ア | シェア追撃などのリーダ攻撃に必要な差別化戦略 |

|---|---|

| イ | 市場チャンスに素早く対応する模倣戦略 |

| ウ | 製品,市場の専門特化を図る特定化戦略 |

| エ | 全市場をカバーし,最大シェアを確保する全方位戦略 |

問69

コモディティ化の説明はどれか。

| ア | 革新的な発明に基づいて,従来は市場に存在しなかった製品を開発し,市場に投入すること |

|---|---|

| イ | 技術革新によって,後発製品が先発製品の市場を衰退させること |

| ウ | 技術の成熟などによって,他社製品との差別化が価格以外の点で困難になること |

| エ | 市場での価格競争を避けるために,他社製品とは異なる機能をもった製品を開発し,販売すること |

問70

IoTがもたらす効果を “監視” , “制御” , “最適化” , “自律化” の4段階に分類すると,IoTによって工場の機械の監視や制御などを行っているシステムにおいて, “自律化” の段階に達している例はどれか。

| ア | 機械に対して,保守員が遠隔地の保守センタからインターネットを経由して,機器の電源のオン・オフなどの操作命令を送信する。 |

|---|---|

| イ | 機械の温度や振動データをセンサで集めて,インターネットを経由してクラウドシステム上のサーバに蓄積する。 |

| ウ | クラウドサービスを介して,機械同士が互いの状態を常時監視・分析し,人手を介すことなく目標に合わせた協調動作を自動で行う。 |

| エ | クラウドシステム上に常時収集されている機械の稼働情報を基に,機械の故障検知時に,保守員が故障部位を分析して特定する。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム

分野 : ストラテジ系 › 経営戦略 › ビジネスインダストリ › エンジニアリングシステム

問71

BTO(Build To Order)を説明したものはどれか。

| ア | 顧客のニーズに対応したカスタマイズを実現するために,部品の形態で在庫をもち,顧客の注文を受けてから最終製品の生産を行う。 |

|---|---|

| イ | 商品企画から生産,販売までを行う製造小売業として,自社のブランド商品を消費者に直接提供し,流通在庫を減らす。 |

| ウ | 製造業者などが,過剰在庫,返品,特殊サイズ,傷などによって正規の価格では売れない商品を低価格で販売する。 |

| エ | 特定の商品分野に絞り込み,豊富な品ぞろえとローコストオペレーションによって,徹底した低価格訴求を行う。 |

問72

ある期間の生産計画において,表の部品表で表される製品Aの需要量が10個であるとき,部品Dの正味所要量は何個か。ここで,ユニットBの在庫残が5個,部品Dの在庫残が25個あり,他の在庫残,仕掛残,注文残,引当残などはないものとする。

| レベル0 | レベル1 | レベル2 | |||

| 品名 | 数量(個) | 品名 | 数量(個) | 品名 | 数量(個) |

| 製品A | 1 | ユニットB | 4 | 商品D | 3 |

| 商品E | 1 | ||||

| ユニットC | 1 | 商品D | 1 | ||

| 商品F | 2 | ||||

| ア | 80 |

|---|---|

| イ | 90 |

| ウ | 95 |

| エ | 105 |

問73

CGM(Consumer Generated Media)の説明はどれか。

| ア | オークション形式による物品の売買機能を提供することによって,消費者同士の個人売買の仲介役を果たすもの |

|---|---|

| イ | 個人が制作したディジタルコンテンツの閲覧者・視聴者への配信や利用者同士の共有を可能とするもの |

| ウ | 個人商店主のオンラインショップを集め,共通ポイントの発行やクレジットカード決済を代行するもの |

| エ | 自社の顧客のうち,希望者をメーリングリストに登録し,電子メールを通じて定期的に情報を配信するもの |

問74

| ア | GPSを利用し,現在地の位置情報や属性情報を表示する。 |

|---|---|

| イ | 専用の磁気読取り装置に挿入して使用する。 |

| ウ | 大量の情報を扱うので,情報の記憶には外部記憶装置を使用する。 |

| エ | 汚れに強く,記録された情報を梱包の外から読むことができる。 |

問75

CIOが経営から求められる役割はどれか。

| ア | 企業経営のための財務戦略の立案と遂行 |

|---|---|

| イ | 企業の研究開発方針の立案と実施 |

| ウ | 企業の法令遵守の体制の構築と運用 |

| エ | ビジネス価値を最大化させるITサービス活用の促進 |

問77

A社とB社がそれぞれ2種類の戦略を採る場合の市場シェアが表のように予想されるとき,ナッシュ均衡,すなわち互いの戦略が相手の戦略に対して最適になっている組合せはどれか。ここで,表の各欄において,左側の数値がA社のシェア,右側の数値がB社のシェアとする。

単位 %

単位 %

| B社 | |||

| 戦略b1 | 戦略b2 | ||

| A社 | 戦略a1 | 40,20 | 50,30 |

| 戦略a2 | 30,10 | 25,25 | |

| ア | A社が戦略a1,B社が戦略b1を採る組合せ |

|---|---|

| イ | A社が戦略a1,B社が戦略b2を採る組合せ |

| ウ | A社が戦略a2,B社が戦略b1を採る組合せ |

| エ | A社が戦略a2,B社が戦略b2を採る組合せ |

問78

売上高が7,000万円のとき,200万円の損失,売上高が9,000万円のとき,600万円の利益と予想された。売上高が8,000万円のときの変動費は何万円か。ここで,売上高が変わっても変動費率は変わらないものとする。

| ア | 3,200 |

|---|---|

| イ | 4,000 |

| ウ | 4,800 |

| エ | 5,600 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 会計・財務

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 会計・財務

問80

発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

| ア | 指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |

|---|---|

| イ | 指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。 |

| ウ | 指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。 |

| エ | 指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。 |