RFID【Radio Frequency Identification】RF-ID

次

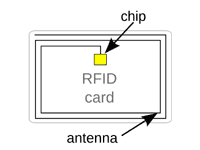

無線機能を備えるICチップを内蔵したタグを(無線)ICタグと呼び、これを商品などに貼り付けたり取り付けることにより、個体を識別して管理情報の取得や更新を行うことができるようにする。タグ内部のメモリ素子には原則として識別番号のみを記録するが、方式によっては外部からの通信により記録内容を書き換えることもでき、自身の状態などを記録する用途なども提唱されている。

チップの内部には無線通信のためのアンテナ回路があり、方式にもよるが数十cmから最長で数m程度の距離から専用の通信装置を用いてデータを読み取ることができる。近い場所に複数のタグがあってもそれぞれ個別に識別できる技術が開発されている。

ICタグの種類

単にRFIDといった場合は通常、パッシブ型ICタグを用いる方式を指すことが多い。これは最小で数mm角程度のタグで、電池や電源は不要で、外部からの無線通信用の電波からエネルギーを得て動作する。記録容量や通信可能距離などは貧弱だが、最も小型軽量かつ安価であり、壊れなければ半永久的に使うことができる。

一方、用途によっては電池を内蔵した大きめのアクティブ型ICタグを用いる場合もある。定期的に電池を換える必要はあるが、自らの電源で動作し続けるため、定期的に電波を発信したり、数十m以上の比較的長い距離からデータを送信することができる。

バーコードなどとの比較

RFIDの有力な応用として、従来のバーコードや二次元コードに代わる商品や荷物など個体識別や単品管理、所在や移動履歴の把握(トレーサビリティ)などがある。

バーコード等と比較すると、タグが箱の中などに隠れたり汚れたりしても装置を近づければ読み取ることができる点、読み取り速度が高速な点、近くにある複数のタグをまとめて読み取れる点など、効率向上や自動化に適した特徴がいくつかある。

ただし、タグ自体が電子機器であるため、印刷可能なバーコードに比べると高コストになってしまう点や、タグ自体への曲げや圧力、高温や湿り気などで破損しやすい点、金属や水分で電波が遮蔽されやすい点などのデメリットもある。

「RFID」の関連用語

他の用語辞典による「RFID」の解説 (外部サイト)

- ウィキペディア「RFID」

- 大塚商会 IT用語辞典「RFID」

- 日経 xTECH Active キーワード「RFID」

- ITmedia エンタープライズ 情報システム用語事典「RFID」

- ケータイ用語の基礎知識「RFID」

- JIPDEC 情報ライブラリー 用語集「RFID」

- 日鉄日立システムエンジニアリング SAP用語集「RFID」

- NTT西日本 ICT用語集「RFID」

- HULFT 技術コラム 用語集「RFID」

- グロービス・マネジメント・スクール MBA用語集「rfid」

資格試験などの「RFID」の出題履歴

本ページを参照・引用している文書・論文など (外部サイト)

- 財務省 財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー 令和元年第4号」掲載論文「日本のフィンテック最新事情

」(PDFファイル)にて引用 (2019年9月)

- 科学技術振興機構/情報科学技術協会 第3回情報プロフェッショナルシンポジウム「特許と論文による技術動向分析の試み:新たなポジショニングの発見

」(PDFファイル)にて引用 (2006年11月)