基本情報技術者(科目A)過去問集 - 平成24年7月修了試験

問1

| ア | (10.101)2×2-16-(1.001)2×2-15 |

|---|---|

| イ | (10.101)2×216-(1.001)2×216 |

| ウ | (1.01)2×218+(1.01)2×2-5 |

| エ | (1.001)2×220+(1.1111)2×221 |

問2

| ア | 3FFFFF |

|---|---|

| イ | 7FFFFF |

| ウ | BFFFFF |

| エ | FFFFFF |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 離散数学

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 離散数学

問3

標準偏差に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | すべてのデータに定数aを加えたものの標準偏差は,元の標準偏差にaを加えたものになる。 |

|---|---|

| イ | すべてのデータに定数aを加えたものの標準偏差は,元の標準偏差のa倍になる。 |

| ウ | すべてのデータを2倍したものの標準偏差は,元の標準偏差の1/2となる。 |

| エ | すべてのデータを2倍したものの標準偏差は,元の標準偏差の2倍になる。 |

問4

| ア | ((A+B)+(C-D))÷G-(E÷F) |

|---|---|

| イ | ((A+B)÷(C-D))+G÷(E-F) |

| ウ | ((E-F)÷G)+((C-D)÷(A+B)) |

| エ | ((E-F)÷G)÷((C-D)+(A+B)) |

問5

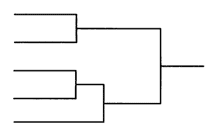

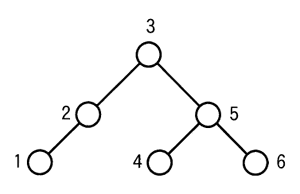

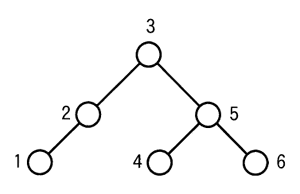

2分木を入力するためのテキスト表現を,次のように規定した。図のように節に番号をつけたとき,テキスト表現として適切なものはどれか。

〔テキスト表現〕

(1)(左部分木の節番号又はテキスト表現,節番号,右部分木の節番号又はテキスト表現)と表す。

(2)部分木が空のときはxを書く。

〔テキスト表現〕

(1)(左部分木の節番号又はテキスト表現,節番号,右部分木の節番号又はテキスト表現)と表す。

(2)部分木が空のときはxを書く。

| ア | ((1,2),3,(4,5,6)) |

|---|---|

| イ | ((1,2,3),x,(4,5,6)) |

| ウ | ((1,2,x),3,(4,5,6)) |

| エ | ((1,2,x),3,(6,5,4)) |

問6

配列A[i](i=1,2,…,n)を,次のアルゴリズムによって整列する。行2~3の処理が初めて終了したとき,必ず実現されている配列の状態はどれか。

〔アルゴリズム〕

行番号

1 iを1からn-1まで1ずつ増やしながら行2~3を繰り返す

2 jをnからi+1まで1ずつ減らしながら行3を繰り返す

3 もしA[j]<A[j-1]ならば,A[j]とA[j-1]を交換する

〔アルゴリズム〕

行番号

1 iを1からn-1まで1ずつ増やしながら行2~3を繰り返す

2 jをnからi+1まで1ずつ減らしながら行3を繰り返す

3 もしA[j]<A[j-1]ならば,A[j]とA[j-1]を交換する

| ア | A[1]が最小値になる。 |

|---|---|

| イ | A[1]が最大値になる。 |

| ウ | A[n]が最小値になる。 |

| エ | A[n]が最大値になる。 |

問7

次のような一連の代入文がある。

x+y → x

x-y → y

x-y → x

x,yの初期値をそれぞれA,Bとするとき,最後の代入文の実行が終了した時点におけるxとyの値の適切な組合せはどれか。

x+y → x

x-y → y

x-y → x

x,yの初期値をそれぞれA,Bとするとき,最後の代入文の実行が終了した時点におけるxとyの値の適切な組合せはどれか。

| x | y | |

| ア | A | B |

| イ | B | A |

| ウ | 2B | A-B |

| エ | A-B | A-B |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › アルゴリズムとプログラミング › アルゴリズム

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › アルゴリズムとプログラミング › アルゴリズム

問8

XMLに関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | C++を基本としたオブジェクト指向言語である。 |

|---|---|

| イ | テキスト処理用のインタプリタ言語であり,Webサーバ上で動くCGI(Common Gateway Interface)プログラムの標準言語である。 |

| ウ | デスクトップパブリッシングの標準的なページ記述言語である。 |

| エ | データの構造や意味をタグを用いて表現する言語である。 |

問9

| ア | 125 |

|---|---|

| イ | 250 |

| ウ | 80,000 |

| エ | 125,000 |

問10

パイプライン制御の特徴はどれか。

| ア | 複数の命令を同時に実行するために,コンパイラが目的プログラムを生成する段階で,それぞれの命令がどの演算器を使うかをあらかじめ割り振る。 |

|---|---|

| イ | 命令が実行される段階で,どの演算器を使うかを動的に決めながら,複数の命令を同時に実行する。 |

| ウ | 命令の処理をプロセッサ内で複数のステージに細分化し,複数の命令を並列に実行する。 |

| エ | 命令を更に細かなマイクロ命令の組合せで実行する。 |

問12

RAID1~5の各構成は,何に基づいて区別されるか。

| ア | 構成する磁気ディスク装置のアクセス性能 |

|---|---|

| イ | コンピュータ本体とのインタフェースの違い |

| ウ | データ及び冗長ビットの記録方法と記録位置との組合せ |

| エ | 保証する信頼性のMTBF値 |

問13

回転数が4,200回/分で,平均位置決め時間が5ミリ秒の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスク装置の平均待ち時間は約何ミリ秒か。ここで,平均待ち時間は,平均位置決め時間と平均回転待ち時間の合計である。

| ア | 7 |

|---|---|

| イ | 10 |

| ウ | 12 |

| エ | 14 |

問14

| ア | CRTディスプレイ |

|---|---|

| イ | 液晶ディスプレイ |

| ウ | プラズマディスプレイ |

| エ | 有機ELディスプレイ |

問15

クライアントサーバシステムの特徴に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 業務処理とデータベース処理を別サーバに分離した場合,一方のサーバに負荷が集中したときでもシステム全体としての処理能力の低下を回避することができる。 |

|---|---|

| イ | クライアントで業務処理の主要な部分を実行することによって,業務手続の変更に容易に対応することができる。 |

| ウ | ファイルサーバ,プリントサーバなどのようにサーバが専用化されている場合,個々のサーバの性能を容易に向上させることができる。 |

| エ | 複数のサーバに機能を分散させることによって,データやプログラムが1か所に集まる集中型のシステムよりもセキュリティを容易に高めることができる。 |

問16

密結合マルチプロセッサシステムに関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 主記憶を共有する複数のプロセッサで構成され,各プロセッサは主記憶に存在する一つのOSによって制御される。 |

|---|---|

| イ | 独立に稼働する複数のプロセッサを磁気ディスクなどを共有することによって結合し,各プロセッサはプロセッサごとに存在するOSによって制御される。 |

| ウ | 独立に稼働する複数のプロセッサを通信線で結合し,各プロセッサはプロセッサごとに存在するOSによって制御される。 |

| エ | プロセッサと主記憶を結合したモジュールを複数個結合し,各プロセッサは各モジュールに分散するOSによって制御される。 |

問17

あるジョブのターンアラウンドタイムを解析したところ,1,350秒のうちCPU時間が2/3であり,残りは入出力時間であった。1年後はデータ量の増加が見込まれているが,CPU時間は性能改善によって当年比80%に,入出力時間は当年比120%になることが予想される。このとき,ジョブのターンアラウンドタイムは何秒になるか。ここで,待ち時間,オーバヘッドなどは考慮しないものとする。

| ア | 1,095 |

|---|---|

| イ | 1,260 |

| ウ | 1,500 |

| エ | 1,665 |

問18

システムの信頼性設計のうち,フールプルーフを採用した設計はどれか。

| ア | オペレータが不注意による操作誤りを起こさないように,操作の確認などに配慮した設計 |

|---|---|

| イ | システムの一部に異常や故障が発生したとき,その影響が小さくなるような設計 |

| ウ | 障害の発生を予防できるように,機器の定期保守を組み入れた運用システムの設計 |

| エ | 装置を二重化し,一方が故障してもその装置を切り離してシステムの運用を継続できる設計 |

問19

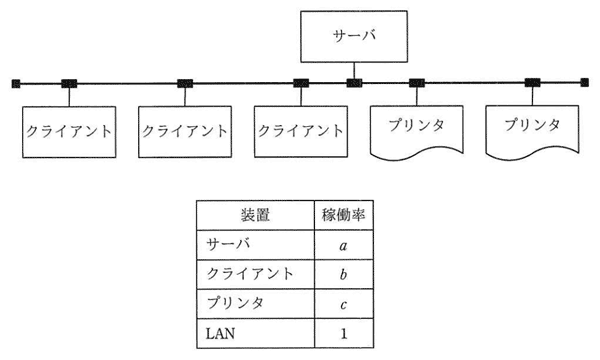

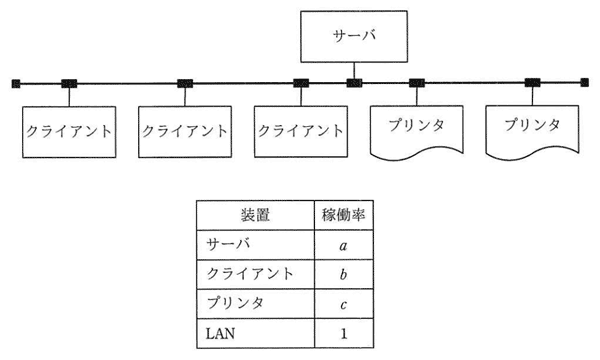

図のように,1台のサーバ,3台のクライアント及び2台のプリンタがLANで接続されている。このシステムはクライアントからの指示に基づいて,サーバにあるデータをプリンタに出力する。各装置の稼働率が表のとおりであるとき,このシステムの稼働率を表す計算式はどれか。ここで,クライアントは3台のうち1台でも稼働していればよく,プリンタは2台のうちどちらかが稼働していればよい。

| ア | ab3c2 |

|---|---|

| イ | a(1-b3)(1-c2) |

| ウ | a(1-b)3(1-c)2 |

| エ | a(1-(1-b)3)(1-(1-c)2) |

問20

新しいコンピュータシステムを導入するときに行うシステムの性能評価に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | できる限り単純な環境で,数多くのプログラムを単独で実行すれば,評価に必要なデータを得ることができる。 |

|---|---|

| イ | 比較的単純で理解しやすいプログラムをテスト用に作成し,必要に応じて繰り返し実行して性能を測定すれば,実際の利用形態に近い評価を行うことができる。 |

| ウ | メモリ容量や入出力装置の構成の違いによる影響を受けにくいテストプログラムを用いれば,精度の高い評価を行うことができる。 |

| エ | よく利用されるプログラムや処理時間を保障すべきプログラムなどを使って測定すれば,評価に必要なデータを得ることができる。 |

問21

二つのタスクA,Bを単独で実行した場合のCPUと入出力装置(I/O)の動作順序と処理時間は,表のとおりである。次の条件で二つのタスクが同時に実行可能状態になってから,タスクBの実行が完了するまでの時間は何ミリ秒か。ここで,表の()内の数字は処理時間を表すものとする。

〔条件〕

(1)タスクA,Bは同一のI/Oを使用し,タスクAが先に実行される。

(2)CPU処理を実行中のタスクは,入出力処理を開始するまでは処理を継続し,中断されない。

(3)I/Oも入出力が終了するまで処理を中断されない。

(4)その他のオーバヘッドは考慮しない。

〔条件〕

(1)タスクA,Bは同一のI/Oを使用し,タスクAが先に実行される。

(2)CPU処理を実行中のタスクは,入出力処理を開始するまでは処理を継続し,中断されない。

(3)I/Oも入出力が終了するまで処理を中断されない。

(4)その他のオーバヘッドは考慮しない。

| タスク | 単独実行時の動作順序と処理時間(ミリ秒) |

| A | CPU(20) → I/O(30) → CPU(20) → I/O(40) → CPU(10) |

| B | CPU(10) → I/O(30) → CPU(20) → I/O(20) → CPU(20) |

| ア | 120 |

|---|---|

| イ | 140 |

| ウ | 160 |

| エ | 180 |

問23

| ア | 主記憶に残しておくことが望ましいページにあらかじめ高い優先度を与える。プログラム作成者の知識やシステム運用の方針を反映させることが可能なアルゴリズムである。 |

|---|---|

| イ | ページ置換えの必要が生じたとき,一番長い間参照されなかったページを選ぶアルゴリズムである。 |

| ウ | ページ置換えの必要が生じたとき,主記憶に存在するページのうち,次に参照されるのが最も遠い将来と予測されるページを選ぶアルゴリズムである。 |

| エ | ページ置換えの必要が生じたとき,最も古くから主記憶上に存在していたページを選ぶアルゴリズムである。 |

問24

メモリリークに関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | OSやアプリケーションのバグなどが原因で,動作中に確保した主記憶が解放されないことであり,これが発生すると主記憶中の利用可能な部分が減少する。 |

|---|---|

| イ | アプリケーションの同時実行数を増やした場合に,主記憶容量が不足し,処理時間のほとんどがページングに費やされ,極端なスループットの低下を招くことである。 |

| ウ | 実行時のプログラム領域の大きさに制限があるときに,必要になったモジュールを主記憶に取り込む手法である。 |

| エ | 主記憶で利用可能な空き領域の総量は足りているのに,主記憶中に不連続で散在しているので,大きなプログラムをロードする領域が確保できないことである。 |

問25

| ア | 主記憶における特定のデータやレジスタの値などを一時的に他の記憶装置に格納する。 |

|---|---|

| イ | 同一のファイルを二つの磁気ディスクに格納し,データ保存の信頼性を確保する。 |

| ウ | ファイルの更新履歴を磁気ディスクに格納する。 |

| エ | 複数のファイルを一つのファイルにまとめて,記憶装置に格納する。 |

問26

| ア | OSSとアプリケーションソフトウェアとのインタフェースを開発し,販売している。 |

|---|---|

| イ | OSSの改変を他社に委託し,自社内で使用している。 |

| ウ | OSSの入手,改変,販売を全て自社で行っている。 |

| エ | OSSを利用して性能テストを行った自社開発ソフトウェアを販売している。 |

問27

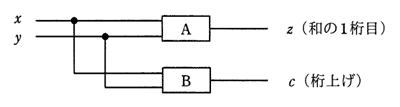

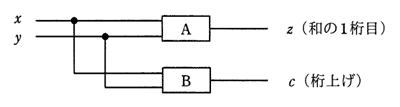

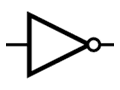

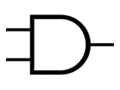

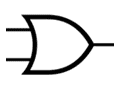

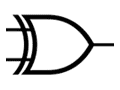

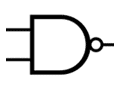

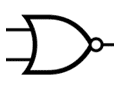

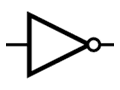

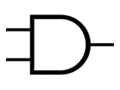

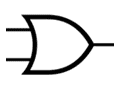

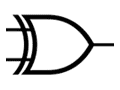

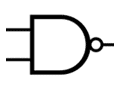

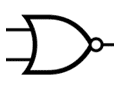

図に示す1桁の2進数xとyを加算して,z(和の1桁目)及び c(桁上げ)を出力する半加算器において,AとBの素子の組合せとして,適切なものはどれか。

| A | B | |

| ア | 排他的論理和 | 論理積 |

| イ | 否定論理積 | 否定論理和 |

| ウ | 否定論理和 | 排他的論理和 |

| エ | 論理積 | 論理和 |

注:

はNOT(否定)を,

はNOT(否定)を,

はAND(論理積)を,

はAND(論理積)を,

はOR(論理和)を,

はOR(論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOT(否定)を,

はNOT(否定)を,

はAND(論理積)を,

はAND(論理積)を,

はOR(論理和)を,

はOR(論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOR(否定論理和)を表す。

問28

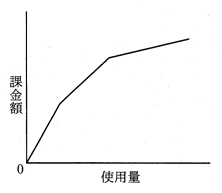

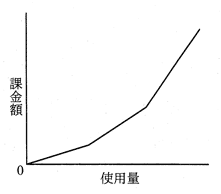

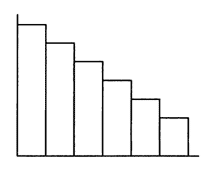

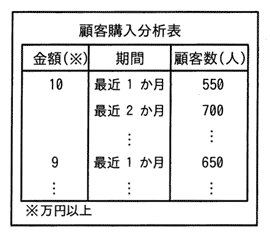

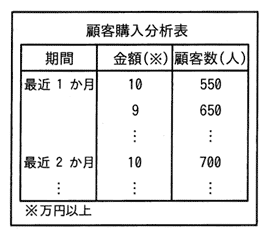

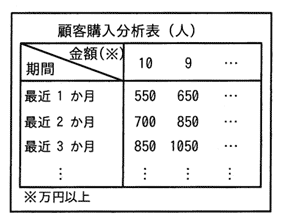

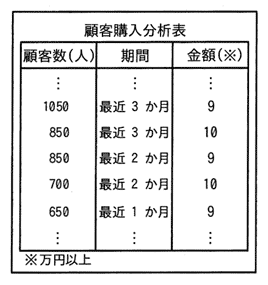

A社では,優良顧客について調査することになった。優良顧客は,最近の購入実績があり,かつ購入金額の多い顧客とする。優良顧客の選定基準を決めるために,最近の1か月,2か月,3か月,…について,期間ごとに購入金額ごとの顧客数を求めて顧客購入分析表を作成することにした。適切な顧客購入分析表はどれか。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

問29

静止画像データの圧縮方式の特徴のうち,適切なものはどれか。

| ア | 可逆符号化方式で圧縮したファイルのサイズは,非可逆符号化方式よりも小さくなる。 |

|---|---|

| イ | 可逆符号化方式では,圧縮率は伸張後の画像品質に影響しない。 |

| ウ | 非可逆符号化方式では,伸張後の画像サイズが元の画像よりも小さくなる。 |

| エ | 非可逆符号化方式による圧縮では,圧縮率を変化させることはできない。 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › 情報メディア › マルチメディア技術

分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › 情報メディア › マルチメディア技術

問30

ドローソフトを説明したものはどれか。

| ア | 関連する複数の静止画を入力すると,静止画間の差分を順に変化させながら表示していくことで,簡易な動画のように表現することができる。 |

|---|---|

| イ | 図形や線などを部品として,始点,方向,長さの要素によって描画していく。また,これらの部品の変形や組合せで効率的に図形を描画していくことができる。 |

| ウ | マウスを使ってカーソルを筆先のように動かして,画面上に絵を描いていく。出来上がった絵はビットマップ画像として保管することができる。 |

| エ | 文字や静止画データ,動画データ,音声データなど複数の素材をシナリオに沿って編集,配置し,コンテンツに仕上げることができる。 |

問31

化粧品の製造を行っているA社では,販売代理店を通じて商品販売を行っている。今後の販売戦略に活用するために,次の三つの表を設計した。これらの表を用いるだけでは得ることのできない情報はどれか。

顧客

販売代理店別日別販売

商品購入

顧客

| 顧客ID | 氏名 | 性別 | 生年月日 |

| 販売代理店ID | 日付 | 商品 | 販売数量 |

| 顧客ID | 販売代理店ID | 商品 | 購入数量 |

| ア | 商品ごとの販売数量の日別差異 |

|---|---|

| イ | 性別ごとの売れ筋商品 |

| ウ | 販売代理店ごとの購入者数の日別差異 |

| エ | 販売代理店ごとの購入者の年齢分布 |

問32

| ア | アプリケーションプログラムの作成を容易にする。 |

|---|---|

| イ | データの重複を避け,保守・管理を容易にする。 |

| ウ | データベースの検索を効率化する。 |

| エ | データベースの構造を単純化することによって,所要記憶容量を少なくする。 |

問33

| ア | 表の中から与えられた条件を満足するタプルを選んで,新しい表を作る。 |

|---|---|

| イ | 表の中から指定された属性だけを抜き出して,新しい表を作る。 |

| ウ | 二つの表に共通に存在するタプルを抜き出して,新しい表を作る。 |

| エ | 二つの表のタプルから条件に合致したタプル同士を結合して,新しい表を作る。 |

問34

“商品” 表に対してデータの更新処理が正しく実行できるUPDATE文はどれか。ここで, “商品” 表は次のCREATE文で定義されている。

CREATE TABLE 商品

(商品番号 CHAR(4),商品名 CHAR(20),仕入先番号 CHAR(6),単価 INT,PRIMARY KEY(商品番号))

商品

CREATE TABLE 商品

(商品番号 CHAR(4),商品名 CHAR(20),仕入先番号 CHAR(6),単価 INT,PRIMARY KEY(商品番号))

商品

| 商品番号 | 商品名 | 仕入先番号 | 単価 |

| S001 | A | XX0001 | 18000 |

| S002 | A | YY0002 | 20000 |

| S003 | B | YY0002 | 35000 |

| S004 | C | ZZ0003 | 40000 |

| S005 | C | XX0001 | 38000 |

| ア | UPDATE 商品 SET 商品番号 = ‘S001’ WHERE 商品番号 = ‘S002’ |

|---|---|

| イ | UPDATE 商品 SET 商品番号 = ‘S006’ WHERE 商品名 = ‘C’ |

| ウ | UPDATE 商品 SET 商品番号 = NULL WHERE 商品番号 = ‘S002’ |

| エ | UPDATE 商品 SET 商品名 = ‘D’ WHERE 商品番号 = ‘S003’ |

問35

表は,ジョブ1~3が資源A~Cにかけるロックの種別を表す。また,資源へのロックはジョブの起動と同時にかけられる。ジョブ1~3のうち二つのジョブをほぼ同時に起動した場合の動きについて,適切な記述はどれか。ここで,表中の “-” はロックなし, “S” は共有ロック, “X” は専有ロックを示す。

| 資源 | ||||

| A | B | C | ||

| ジョブ | 1 | S | - | X |

| 2 | S | X | - | |

| 3 | X | S | - | |

| ア | ジョブ1の後にジョブ3を開始したとき,ジョブ3の資源待ちはない。 |

|---|---|

| イ | ジョブ2の後にジョブ1を開始したとき,ジョブ1の資源待ちはない。 |

| ウ | ジョブ2の後にジョブ3を開始したとき,ジョブ3の資源待ちはない。 |

| エ | ジョブ3の後にジョブ1を開始したとき,ジョブ1の資源待ちはない。 |

問36

| ア | 各ノードに論理的な順位付けを行い,送信権を順次受け渡し,これを受け取ったノードだけが送信を行う。 |

|---|---|

| イ | 各ノードは伝送媒体が使用中かどうかを調べ,使用中でなければ送信を行う。衝突を検出したらランダムな時間経過後に再度送信を行う。 |

| ウ | 各ノードを環状に接続して,送信権を制御するための特殊なフレームを巡回させ,これを受け取ったノードだけが送信を行う。 |

| エ | タイムスロットを割り当てられたノードだけが送信を行う。 |

問39

| ア | 8 |

|---|---|

| イ | 16 |

| ウ | 32 |

| エ | 64 |

問40

| ア | 外部のネットワークへアクセスするときに,ゲートウェイが一つのIPアドレスを複数の端末で共用させるために使用する情報である。 |

|---|---|

| イ | クラス A~D を識別するために使用する4ビットの情報である。 |

| ウ | ネットワーク内にある全てのノードに対して,同一の情報を送信するために使用される情報である。 |

| エ | ホストアドレス部の情報を分割し,複数のより小さいネットワークを形成するために使用する情報である。 |

問42

| ア | ソフトウェアの作成者が保守責任者であることを告知する。 |

|---|---|

| イ | ソフトウェアの使用を特定の利用者に制限する。 |

| ウ | ソフトウェアの著作権者が署名者であることを明示する。 |

| エ | ソフトウェアの内容が改ざんされていないことを確認できるようにする。 |

問43

手順に示す電子メールの送受信によって得られるセキュリティ上の効果はどれか。

〔手順〕

(1)送信者は,電子メールの本文を共通鍵暗号方式で暗号化し(暗号文),その共通鍵を受信者の公開鍵を用いて公開鍵暗号方式で暗号化する(共通鍵の暗号化データ)。

(2)送信者は,暗号文と共通鍵の暗号化データを電子メールで送信する。

(3)受信者は,受信した電子メールから取り出した共通鍵の暗号化データを,自分の秘密鍵を用いて公開鍵暗号方式で復号し,得た共通鍵で暗号文を復号する。

〔手順〕

(1)送信者は,電子メールの本文を共通鍵暗号方式で暗号化し(暗号文),その共通鍵を受信者の公開鍵を用いて公開鍵暗号方式で暗号化する(共通鍵の暗号化データ)。

(2)送信者は,暗号文と共通鍵の暗号化データを電子メールで送信する。

(3)受信者は,受信した電子メールから取り出した共通鍵の暗号化データを,自分の秘密鍵を用いて公開鍵暗号方式で復号し,得た共通鍵で暗号文を復号する。

| ア | 送信者による電子メールの送達確認 |

|---|---|

| イ | 送信者のなりすましの検出 |

| ウ | 電子メールの本文の改ざんの有無の検出 |

| エ | 電子メールの本文の内容の漏えいの防止 |

問44

Webビーコンに該当するものはどれか。

| ア | PCとWebサーバ自体の両方に被害を及ぼす悪意のあるスクリプトによる不正な手口 |

|---|---|

| イ | Webサイトからダウンロードされ,PC上で画像ファイルを消去するウイルス |

| ウ | Webサイトで用いるアプリケーションプログラムに潜在する誤り |

| エ | Webページなどに小さい画像を埋め込み,利用者のアクセス動向などの情報を収集する仕組み |

問45

社内ネットワークとインターネットの接続点にパケットフィルタリング型ファイアウォールを設置して,社内ネットワーク上のPCからインターネット上のWebサーバ(ポート番号80)にアクセスできるようにするとき,フィルタリングで許可するルールの適切な組合せはどれか。

| 送信元 | 宛先 | 送信元 ポート番号 | 宛先 ポート番号 | |

| ア | PC | Webサーバ | 80 | 1024以上 |

| Webサーバ | PC | 80 | 1024以上 | |

| イ | PC | Webサーバ | 80 | 1024以上 |

| Webサーバ | PC | 1024以上 | 80 | |

| ウ | PC | Webサーバ | 1024以上 | 80 |

| Webサーバ | PC | 80 | 1024以上 | |

| エ | PC | Webサーバ | 1024以上 | 80 |

| Webサーバ | PC | 1024以上 | 80 |

問46

ワームに関する記述のうち,最も適切なものはどれか。

| ア | OSのシステムファイルに感染し,ネットワーク経由でほかのコンピュータへの侵入を繰り返す。 |

|---|---|

| イ | ある特定の期日や条件を満たしたときに,データファイルを破壊するなど不正な機能が働く。 |

| ウ | ネットワーク経由でコンピュータ間を自己複製しながら移動し増殖する。 |

| エ | ほかのプログラムに感染し,ネットワークを利用せずに単独で増殖する。 |

問48

オブジェクト指向に関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | オブジェクト指向は,複雑なシステムの開発よりも単純なシステムの開発に適した技法である。 |

|---|---|

| イ | オブジェクトとは,データと手続を一体化したものである。 |

| ウ | 機能に着目する分析設計法であり,機能を数学的な関数又は手続として表したものである。 |

| エ | 属性や機能は,引き継ぐことはできず,各オブジェクト固有のものである。 |

問49

あるプログラム言語の解説書の中に次の記述がある。この記述中の “良いプログラム” がもっている特徴はどれか。

このプログラム言語では,関数を呼び出すときに引数を保持するためにスタックが使用される。引数で受け渡すデータを,どの関数からでも参照できる共通域に移せば,スタックの使用量を減らすことができるが, “良いプログラム” とは見なされないこともある。

このプログラム言語では,関数を呼び出すときに引数を保持するためにスタックが使用される。引数で受け渡すデータを,どの関数からでも参照できる共通域に移せば,スタックの使用量を減らすことができるが, “良いプログラム” とは見なされないこともある。

| ア | 実行するときのメモリの使用量が,一定以下に必ず収まる。 |

|---|---|

| イ | 実行速度について,最適化が行われている。 |

| ウ | プログラムの一部(モジュール)を変更しても,残りの部分への影響が少ない。 |

| エ | プログラムのステップ数が少なく,分かりやすい。 |

問50

テスト手法の一つであるボトムアップテストの説明として,適切なものはどれか。

| ア | 下位のモジュールから上位のモジュールへと順に結合しながらテストする方法であり,まだ結合しない上位モジュールの代わりにドライバが必要である。 |

|---|---|

| イ | 個々のモジュールを独立にテストし,各々のテストが終了した時点ですべてを結合してテストする方法である。 |

| ウ | 上位のモジュールから下位のモジュールへと順に結合しながらテストする方法であり,まだ結合しない下位モジュールの代わりにスタブが必要である。 |

| エ | 単体テスト,結合テスト,システムテスト,運用テストの順にテストする方法である。 |

問52

| ア | (1)A=0,B=0 (2)A=1,B=1 |

|---|---|

| イ | (1)A=1,B=0 (2)A=1,B=1 |

| ウ | (1)A=0,B=0 (2)A=1,B=1 (3)A=1,B=0 |

| エ | (1)A=0,B=0 (2)A=0,B=1 (3)A=1,B=0 |

問53

ソフトウェア開発手法の一つであるプロトタイピングの特徴の記述として,適切なものはどれか。

| ア | 基本計画,外部設計,内部設計,プログラム設計,プログラミング,テストの順に工程を進めていくので,全体を見通すことができ,スケジュールの決定や資源配分が容易にできる。 |

|---|---|

| イ | システム開発の早い段階で試作品を作成するので,ユーザ部門と開発部門との認識のずれやあいまいさを早期に取り除くことができる。 |

| ウ | ソフトウェアを仕様変更の可能性があるものとないものに分類し,仕様変更の可能性があるものについては,作成,見直し,変更のプロセスを繰り返す。 |

| エ | 大規模アプリケーションを独立性の高い部分に分割し,その部分ごとに設計,プログラミング,テストの工程を繰り返し,徐々にその開発範囲を広げていく。 |

問54

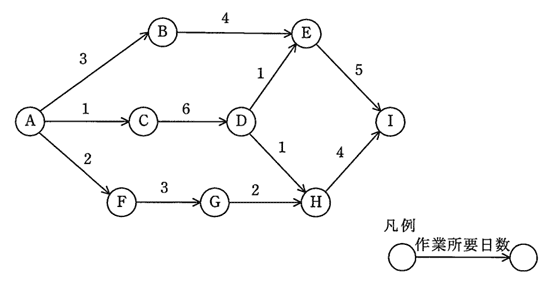

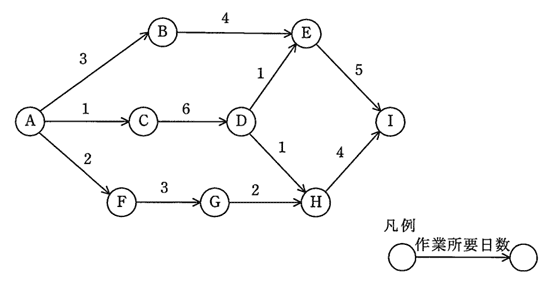

アローダイアグラムのクリティカルパスと,Hの最早開始日の適切な組合せはどれか。ここで,矢線の数字は作業所要日数を示し,Aの作業開始時を0日とする。

| クリティカルパス | Hの最早開始日 | |

| ア | A-B-E-I | 7 |

| イ | A-B-E-I | 8 |

| ウ | A-C-D-E-I | 7 |

| エ | A-C-D-E-I | 8 |

問55

ファンクションポイント法の説明はどれか。

| ア | 開発するプログラムごとのステップ数を積算し,開発規模を見積もる。 |

|---|---|

| イ | 開発プロジェクトで必要な作業のWBSを作成し,各作業の工数を見積もる。 |

| ウ | 外部入出力や内部論理ファイル,照会,インタフェースなどの個数や特性などから開発規模を見積もる。 |

| エ | 過去の類似例を探し,その実績と差異などを分析評価して開発規模を見積もる。 |

問56

開発期間10か月,開発工数200人月のプロジェクトを計画する。次の配分表を前提とすると,ピーク時の要員は何人か。ここで,各工程の開始から終了までの人数は変わらないものとする。

| 工程名 | |||||

| 要件定義 | 設計 | 開発・テスト | システムテスト | ||

| 項 目 | 工数配分 | 16% | 33% | 42% | 9% |

| 期間配分 | 20% | 30% | 40% | 10% | |

| ア | 18 |

|---|---|

| イ | 20 |

| ウ | 21 |

| エ | 22 |

問57

プレゼンテーションの目的とグラフの使い方の記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | Zグラフを利用して,一定期間の売上実績や業績傾向を表示する。 |

|---|---|

| イ | 円グラフを利用して,作業予定に対する実際の進捗の度合いを表示する。 |

| ウ | 折れ線グラフを利用して,複数の評価項目に基づく製品の機能の優劣を表示する。 |

| エ | 散布図を利用して,製品に対する各社の市場占有率を表示する。 |

答え : ア

分野 : マネジメント系 › プロジェクトマネジメント › プロジェクトマネジメント › プロジェクトのコミュニケーション

分野 : マネジメント系 › プロジェクトマネジメント › プロジェクトマネジメント › プロジェクトのコミュニケーション

問58

運用テストの説明のうち,適切なものはどれか。

| ア | 運用中に発生した問題に対する修正後のテストであり,原則としてユーザ部門の責任で行う。 |

|---|---|

| イ | 開発したプログラムが正しく動作するかどうかを確認するテストであり,開発を担当した部門の責任で行う。 |

| ウ | 完成プログラムを本稼働環境下で試行するテストであり,原則としてユーザ部門の責任で行う。 |

| エ | 本稼働環境への移行を確認するテストであり,開発を担当した部門の責任で行う。 |

問59

| ア | バックアップからの復旧時間を最短にするために,差分バックアップ方式を採用する。 |

|---|---|

| イ | バックアップからの復旧処理でランダムアクセスを可能にするために,磁気テープにバックアップする。 |

| ウ | バックアップしたデータの整合性を保証するために,バックアップ処理と業務処理が重ならないようにスケジューリングする。 |

| エ | バックアップ処理の時間を最短にするために,同一記憶媒体内にバックアップする。 |

問60

システムの運用に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 故障した構成要素を切り離し,能力を低下させてもシステムを継続的に稼働させることを,縮退運転という。 |

|---|---|

| イ | 障害時のファイルの回復を目的として,定期的にファイルを別の記憶媒体に保存することを,リストアという。 |

| ウ | チェックポイントで記録しておいたデータを使用して,プログラムの実行を再開することを,リブートという。 |

| エ | データベースを障害以前の状態に復元することを目的としたトランザクション処理の記録を,データログという。 |

答え : ア

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › サービスマネジメント › サービスの運用

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › サービスマネジメント › サービスの運用

問63

システム監査で実施するヒアリングに関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 監査対象業務に精通した被監査部門の管理者の中からヒアリングの対象者を選ぶ。 |

|---|---|

| イ | ヒアリングで被監査部門から得た情報を裏付けるための文書や記録を入手するよう努める。 |

| ウ | ヒアリングの中で気が付いた不備事項について,その場で被監査部門に改善を指示する。 |

| エ | 複数人でヒアリングを行うと記録内容に相違が出ることがあるので,1人のシステム監査人が行う。 |

問64

業務のあるべき姿を表す論理モデルを説明したものはどれか。

| ア | 企業における主要機能を明確にして,現状の業務機能を分析し,体系化したもの |

|---|---|

| イ | 経営目標の達成に必要な業務機能を定義し,体系化したもの |

| ウ | 現状の業務機能と情報システムでの処理を分析し,相互の関係を明確化したもの |

| エ | 本来あるべき業務機能と現状を比較・分析し,評価したもの |

問66

共通フレーム2007によれば,要件定義プロセスで行うべき作業はどれか。

| ア | 新しい業務のあり方や運用をまとめた上で,業務上実現すべき要件を定義する。 |

|---|---|

| イ | 企業で将来的に必要となる最上位の業務機能と組織モデルを検討する。 |

| ウ | 業務モデルを基にシステム化機能を整理し,システム方式を策定する。 |

| エ | システムの信頼性,性能,セキュリティなどのサービスレベルを定義する。 |

問67

利害関係者要件の確認において,定義された要件に対して,発生した変更要求の実装までの経過を明らかにできることを表すものはどれか。

| ア | インターオペラビリティ |

|---|---|

| イ | セキュリティ |

| ウ | トレーサビリティ |

| エ | ユーザビリティ |

問69

バランススコアカードを説明したものはどれか。

| ア | 企業のビジョンと戦略を実現するために,財務,顧客,内部ビジネスプロセス及び学習と成長の四つの視点から検討するマネジメント手法 |

|---|---|

| イ | 経営環境を,強み,弱み,機会及び脅威の四つのカテゴリに分類して分析し,企業にとっての事業機会を導き出すマネジメント手法 |

| ウ | 製品を,導入期,成長期,成熟期及び衰退期の四つの段階に分類し,企業にとっての最適な事業戦略を立案するマネジメント手法 |

| エ | ビジネスを,問題児,花形,金のなる木及び負け犬の四つのカテゴリに分類し,経営資源配分を決定するためのマネジメント手法 |

問70

部品や資材の調達から製品の生産,流通,販売までの,企業間を含めたモノの流れを適切に計画・管理し,最適化して,リードタイムの短縮,在庫コストや流通コストの削減などを実現しようとする考え方はどれか。

| ア | CRM |

|---|---|

| イ | ERP |

| ウ | MRP |

| エ | SCM |

問71

ディジタルディバイドを説明したものはどれか。

| ア | PCや通信などを利用する能力や機会の違いによって,経済的,又は社会的な格差が生じること |

|---|---|

| イ | インターネットなどを活用することによって,住民が直接,政府や自治体の政策に参画できること |

| ウ | 国民の誰もが,地域の格差なく,妥当な料金で平等に利用できる通信及び放送サービスのこと |

| エ | 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに,すべてのサービスを1か所で提供すること |

問73

企業経営における,コンプライアンス強化の説明はどれか。

| ア | 各事業を市場成長率と相対的マーケットシェアの2次元で評価し,最適な経営資源の配分を行う。 |

|---|---|

| イ | 企業存続の危機につながりかねない,経営者や従業員による不法な行為の発生を抑制する。 |

| ウ | 顧客,株主,従業員などの利害関係者の満足度を向上させ,企業の継続した発展を図る。 |

| エ | 他社にまねのできない独自の技術や能力など,差別化の源泉となる経営資源を保有し,競争力を強化する。 |

問74

ABC分析を説明したものはどれか。

| ア | POSシステムで収集した販売情報から,顧客が買物をした際の購入商品の組合せなどを分析する。 |

|---|---|

| イ | 網の目状に一定の経線と緯線で区切った地域に対して,人口,購買力など様々なデータを集計し,より細かく地域の分析を行う。 |

| ウ | 一定の目的で地域を幾つかに分割し,各地域にオピニオンリーダを選んで反復調査を行い,地域の傾向や実態を把握する。 |

| エ | 商品ごとの販売金額又は粗利益額を高い順に並べ,その累計比率から商品を三つのランクに分けて商品分析を行い,売れ筋商品を把握する。 |

問77

商品Aを先入先出法で評価した場合,当月末の在庫の評価額は何円か。

| 日付 | 摘要 | 受払個数 | 単価 (円) | |

| 受入 | 払出 | |||

| 1 | 前月繰越 | 10 | 100 | |

| 4 | 仕入 | 40 | 120 | |

| 5 | 売上 | 30 | - | |

| 7 | 仕入 | 30 | 130 | |

| 10 | 仕入 | 10 | 110 | |

| 30 | 売上 | 30 | - | |

| ア | 3,300 |

|---|---|

| イ | 3,600 |

| ウ | 3,660 |

| エ | 3,700 |

問78

ボリュームライセンス契約を説明したものはどれか。

| ア | 企業などソフトウェアの大量購入者向けに,マスタを提供して,インストールできる許諾数をあらかじめ取り決める契約 |

|---|---|

| イ | 使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約 |

| ウ | ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意すると指定することによって,使用が許される契約 |

| エ | 標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約 |

問79

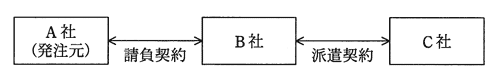

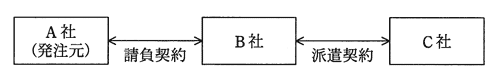

図のような契約の下で,A社,B社,C社の開発要員がプロジェクトチームを組んでソフト開発業務を実施するとき,適法な行為はどれか。

| ア | A社の担当者がB社の要員に直接作業指示を行う。 |

|---|---|

| イ | A社のリーダがプロジェクトチーム全員の作業指示を行う。 |

| ウ | B社の担当者がC社の要員に業務の割り振りや作業スケジュールの指示を行う。 |

| エ | B社の担当者が業務の進捗によってC社の要員の就業条件の調整を行う。 |