OSI参照モデル【OSI reference model】OSI階層モデル/OSI layer model

概要

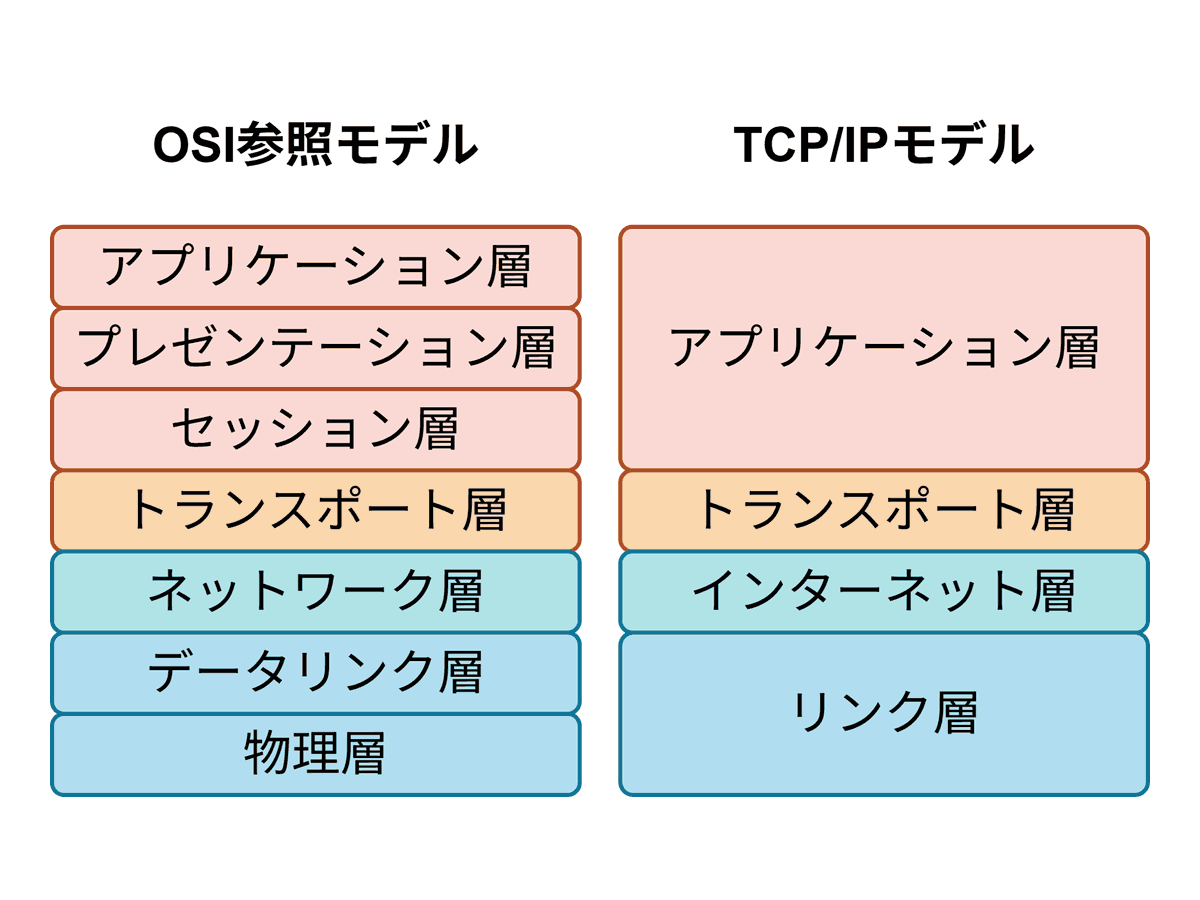

異機種間のデータ通信を実現するためのネットワーク構造の設計方針「OSI」(Open Systems Interconnection)に基づき、通信機能を7階層に分けて各層ごとに標準的な機能モジュールを定義している。

1984年にISO(国際標準化機構)と当時のCCITT(国際電信電話諮問委員会/現在のITU-T)が共同で策定した規格で、ISO側ではISO 7498として、CCITT側ではX.200として発行された。現代ではOSIを参照しないTCP/IPが事実上の標準として広く普及しているため、OSI参照モデルはほぼ有名無実化している。

第1層(L1:Layer 1)は「物理層」(physical layer)とも呼ばれ、データを通信回線に送出するための物理的な変換や機械的な作業を受け持つ。ピンの形状やケーブルの特性、電気信号や光信号、無線電波の形式などの仕様が含まれる。

第2層(L2:Layer 2)は「データリンク層」(data link layer)とも呼ばれ、回線やネットワークで物理的に繋がれた二台の機器の間でデータの受け渡しを行う。通信相手の識別や認識、伝送路上の信号の衝突の検知や回避、データの送受信単位(フレーム)への分割や組み立て、伝送途上での誤り検知・訂正などの仕様が含まれる。

第3層(L3:Layer 3)は「ネットワーク層」(network layer)とも呼ばれ、物理的な複数のネットワークを接続し、全体を一つのネットワークとして相互に通信可能な状態にする。ネットワーク内のアドレス(識別符号)の形式や割当の方式、ネットワークをまたいで相手方までデータを届けるための伝送経路の選択などの仕様が含まれる。

第4層(L4:Layer 4)は「トランスポート層」(transport layer)とも呼ばれ、データの送信元と送信先の間での制御や通知、交渉などを担う。相手方まで確実に効率よくデータを届けるためのコネクション(仮想的な専用伝送路)の確立や切断、データ圧縮、誤り検出・訂正、再送制御などの仕様が含まれる。

第5層(L5:Layer 5)は「セッション層」(session layer)とも呼ばれ、連続する対話的な通信の開始や終了、同一性の維持などを行う。アプリケーション間が連携して状態を共有し、一連の処理を一つのまとまり(セッション)として管理する機能を実現するもので、利用者の認証やログイン、ログアウトなどの状態管理を行う。

第6層(L6:Layer 6)は「プレゼンテーション層」(presentation layer)とも呼ばれ、アプリケーション間でやり取りされるデータの表現形式を定義する。通信に用いられるデータのファイル形式やデータ形式、暗号化や圧縮、文字コードの定義や形式間の変換などの仕様が含まれる。

第7層(L7:Layer 7)は「アプリケーション層」(application layer)とも呼ばれ、具体的なシステムやサービスに必要な機能を実装する。最上位の階層で、利用者が操作するソフトウェアが提供する具体的な機能や通信手順、データ形式などの仕様が含まれる。

「OSI参照モデル」の関連用語

他の用語辞典による「OSI参照モデル」の解説 (外部サイト)

- ウィキペディア「OSI参照モデル」

- 日経 xTECH Networkキーワード「OSI基本参照モデル」

- 日経 xTECH Tech-On!用語「OSI」

- JPNIC インターネット用語1分解説「OSI参照モデル」

- @IT ネットワーク用語辞典「OSI参照モデル」

- Insider's Computer Dictionary「OSI参照モデル」

- Fortinet サイバー用語集「OSIモデル」

- ネットワークエンジニアとして「OSI参照モデル」

- Proofpoint サイバーセキュリティ用語集「OSI参照モデル」

- ITパスポート用語辞典「OSI基本参照モデル」