基本情報技術者(科目A)過去問集 - 平成25年12月修了試験

問2

| ア | 120 |

|---|---|

| イ | 127 |

| ウ | 170 |

| エ | 240 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 離散数学

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 離散数学

問4

コンピュータで連立一次方程式の解を求めるのに,式に含まれる未知数の個数の3乗に比例する計算時間が掛かるとする。あるコンピュータで100元連立一次方程式の解を求めるのに2秒掛かったとすると,その4倍の演算速度をもつコンピュータで1,000元連立一次方程式の解を求めるときの計算時間は何秒か。

| ア | 5 |

|---|---|

| イ | 50 |

| ウ | 500 |

| エ | 5,000 |

問5

| ア | 要素を更新する場合,ポインタを順番にたどるだけなので,処理時間は短い。 |

|---|---|

| イ | 要素を削除する場合,削除した要素から後ろにある全ての要素を前に移動するので,処理時間は長い。 |

| ウ | 要素を参照する場合,ランダムにアクセスできるので,処理時間は短い。 |

| エ | 要素を挿入する場合,数個のポインタを書き換えるだけなので,処理時間は短い。 |

問6

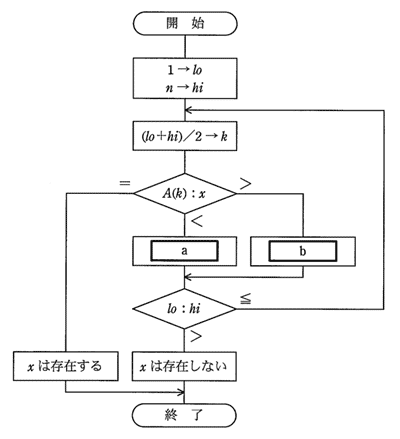

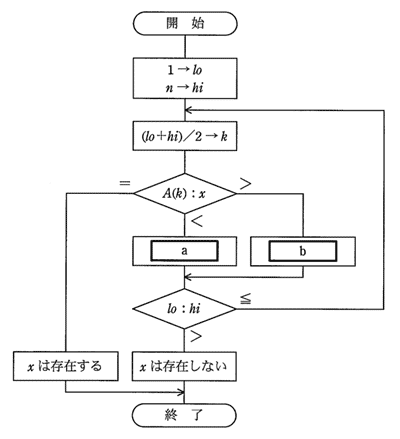

昇順に整列されたn個のデータが格納されている配列Aがある。流れ図は,2分探索法を用いて配列Aからデータを探し出す処理を表している。a,b に入る操作の適切な組合せはどれか。ここで,除算の結果は小数点以下が切り捨てられる。

| a | b | |

| ア | k+1→hi | k-1→lo |

| イ | k-1→hi | k+1→lo |

| ウ | k+1→lo | k-1→hi |

| エ | k-1→lo | k+1→hi |

問7

| ア | n+F(n-1) |

|---|---|

| イ | n-1+F(n) |

| ウ | n×F(n-1) |

| エ | (n-1)×F(n) |

問8

XMLの特徴として,最も適切なものはどれか。

| ア | XMLでは,HTMLに,Webページの表示性能の向上を主な目的とした機能を追加している。 |

|---|---|

| イ | XMLでは,ネットワークを介した情報システム間のデータ交換を容易にするために,任意のタグを定義することができる。 |

| ウ | XMLで用いることができるスタイル言語は,HTMLと同じものである。 |

| エ | XMLは,SGMLを基に開発されたHTMLとは異なり,独自の仕様として開発された。 |

問9

表のCPIと構成比率で,3種類の演算命令が合計1,000,000命令実行されるプログラムを,クロック周波数が1GHzのプロセッサで実行するのに必要な時間は何ミリ秒か。

| 演算命令 | CPI(Cycles Per Instruction) | 構成比率(%) |

| 浮動小数点加算 | 3 | 20 |

| 浮動小数点乗算 | 5 | 20 |

| 整数演算 | 2 | 60 |

| ア | 0.4 |

|---|---|

| イ | 2.8 |

| ウ | 4.0 |

| エ | 28.0 |

問11

RAID1~5の各構成は,何に基づいて区別されるか。

| ア | 構成する磁気ディスク装置のアクセス性能 |

|---|---|

| イ | コンピュータ本体とのインタフェースの違い |

| ウ | データ及び冗長ビットの記録方法と記録位置との組合せ |

| エ | 保証する信頼性のMTBF値 |

問12

回転数が4,200回/分で,平均位置決め時間が5ミリ秒の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスク装置の平均待ち時間は約何ミリ秒か。ここで,平均待ち時間は,平均位置決め時間と平均回転待ち時間の合計である。

| ア | 7 |

|---|---|

| イ | 10 |

| ウ | 12 |

| エ | 14 |

問13

プラズマディスプレイパネルの発光方式の説明として,適切なものはどれか。

| ア | ガス放電に伴う発光を利用する。 |

|---|---|

| イ | 画面の各ドットを薄膜トランジスタで制御し,光の透過率を変化させる。 |

| ウ | 電圧を加えると発光する有機化合物を用いている。 |

| エ | 電子銃から電子ビームを発射し,蛍光体に当てて発光させる。 |

問14

1画面が30万画素で,256色を同時に表示できるPCの画面全体を使って30フレーム/秒のカラー動画を再生して表示させる。このとき,1分間に表示される画像のデータ量(Mバイト)に最も近いものはどれか。ここで,データは圧縮しないものとする。

| ア | 77 |

|---|---|

| イ | 270 |

| ウ | 540 |

| エ | 2,300 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › 情報メディア › マルチメディア技術

分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › 情報メディア › マルチメディア技術

問15

ホストコンピュータを2台用意しておき,現用系が故障したときは,現用系と同一のオンライン処理プログラムをあらかじめ起動して待機している待機系のコンピュー夕に速やかに切り替えて,処理を続行するシステムはどれか。

| ア | コールドスタンバイシステム |

|---|---|

| イ | ホットスタンバイシステム |

| ウ | マルチプロセッサシステム |

| エ | マルチユーザシステム |

問16

オンラインシステムにおいて,1トランザクションの処理に平均600万命令を実行し,平均20回のファイルアクセスが必要であるとき,CPU性能が300MIPSであるコンピュータの1トランザクションの平均処理時間は何ミリ秒か。ここで,ファイルの平均アクセス時間は3ミリ秒とし,当該トランザクション以外の処理は発生しないものとする。

| ア | 26 |

|---|---|

| イ | 40 |

| ウ | 62 |

| エ | 80 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

問17

あるジョブのターンアラウンドタイムを解析したところ,1,350秒のうちCPU時間が2/3であり,残りは入出力時間であった。1年後はデータ量の増加が見込まれているが,CPU時間は性能改善によって当年比80%に,入出力時間は当年比120%になることが予想される。このとき,ジョブのターンアラウンドタイムは何秒になるか。ここで,待ち時間,オーバヘッドなどは考慮しないものとする。

| ア | 1,095 |

|---|---|

| イ | 1,260 |

| ウ | 1,500 |

| エ | 1,665 |

問18

システムの信頼性設計のうち,フールプルーフを採用した設計はどれか。

| ア | オペレータが不注意による操作誤りを起こさないように,操作の確認などに配慮した設計 |

|---|---|

| イ | システムの一部に異常や故障が発生したとき,その影響が小さくなるような設計 |

| ウ | 障害の発生を予防できるように,機器の定期保守を組み入れた運用システムの設計 |

| エ | 装置を二重化し,一方が故障してもその装置を切り離してシステムの運用を継続できる設計 |

問19

| ア | 2 |

|---|---|

| イ | 3 |

| ウ | 4 |

| エ | 5 |

問20

コンピュータシステムの信頼性に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | システムの遠隔保守は,MTTRを長くし,稼働率を向上させる。 |

|---|---|

| イ | システムの稼働率は,MTTRとMTBFを長くすることによって向上する。 |

| ウ | システムの構成が複雑なほど,MTBFは長くなる。 |

| エ | システムの予防保守は,MTBFを長くするために行う。 |

問21

| ア | ウイルス侵入の防御のためにメモリ保護機構が必要だから。 |

|---|---|

| イ | 定められた時間内にイベントに対応した処理を完了させる機構が必要だから。 |

| ウ | システム全体のスループットを向上させる機構が必要だから。 |

| エ | 複数の独立したプログラムを並行して動かす機構が必要だから。 |

問22

五つのタスクを単独で実行した場合のCPUと入出力装置(I/O)の動作順序と処理時間は,表のとおりである。優先度 “高” のタスクと,優先度 “低” のタスクのうち一つだけを同時に実行する。実行を開始してから,両方のタスクの実行が完了するまでの間のCPUの遊休時間が最も短いのは,どの優先度 “低” のタスクとの組合せか。ここで,I/Oは競合せず,OSのオーバヘッドは考慮しないものとする。また,表の()内の数字は処理時間を示すものとする。

| 優先度 | 単独実行時の動作順序と処理時間(単位 ミリ秒) | |

| 高 | CPU(3)→I/O(3)→CPU(3)→I/O(3)→CPU(2) | |

| ア | 低 | CPU(2)→I/O(5)→CPU(2)→I/O(2)→CPU(3) |

| イ | 低 | CPU(3)→I/O(2)→CPU(2)→I/O(3)→CPU(2) |

| ウ | 低 | CPU(3)→I/O(2)→CPU(3)→I/O(1)→CPU(4) |

| エ | 低 | CPU(3)→I/O(4)→CPU(2)→I/O(5)→CPU(2) |

問23

| ア | スラッシング |

|---|---|

| イ | スワッピング |

| ウ | フラグメンテーション |

| エ | メモリリーク |

問26

絶対パス名 ¥a¥a¥b¥c をもつディレクトリがカレントディレクトリであるとき,相対パス名 .¥..¥..¥a¥b¥fileをもつファイルを,絶対パス名で表現したものはどれか。ここで,ディレクトリ及びファイルの指定方法は,次の規則に従うものとする。

〔ディレクトリ及びファイルの指定方法〕

(1)ファイルは, “ディレクトリ名¥…¥ディレクトリ名¥ファイル名” のように,経路上のディレクトリを順に “¥” で区切って並べた後に “¥” とファイル名を指定する。

(2)カレントディレクトリは “.” で表す。

(3)1階層上のディレクトリは “..” で表す。

(4)始まりが “¥” のときは,左端にルートディレクトリが省略されているものとする。

(5)始まりが “¥” , “.” , “..” のいずれでもないときは,左端にカレントディレクトリ配下であることを示す “.¥” が省略されているものとする。

〔ディレクトリ及びファイルの指定方法〕

(1)ファイルは, “ディレクトリ名¥…¥ディレクトリ名¥ファイル名” のように,経路上のディレクトリを順に “¥” で区切って並べた後に “¥” とファイル名を指定する。

(2)カレントディレクトリは “.” で表す。

(3)1階層上のディレクトリは “..” で表す。

(4)始まりが “¥” のときは,左端にルートディレクトリが省略されているものとする。

(5)始まりが “¥” , “.” , “..” のいずれでもないときは,左端にカレントディレクトリ配下であることを示す “.¥” が省略されているものとする。

| ア | ¥a¥b¥file |

|---|---|

| イ | ¥a¥a¥b¥file |

| ウ | ¥a¥a¥a¥b¥file |

| エ | ¥a¥a¥b¥a¥b¥file |

問27

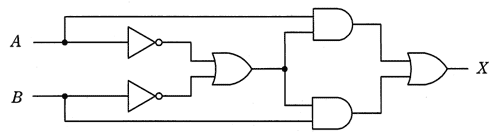

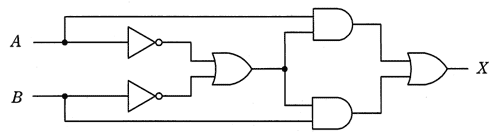

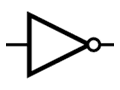

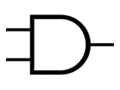

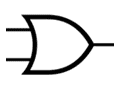

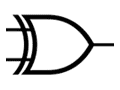

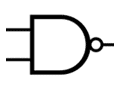

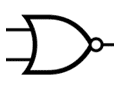

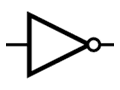

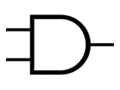

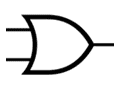

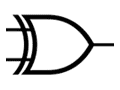

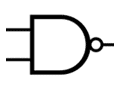

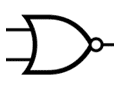

図に示すディジタル回路と等価な論理式はどれか。ここで,論理式中の “・” は論理積を, “+” は論理和を,XはXの否定を表す。

注:

はNOT(否定)を,

はNOT(否定)を,

はAND(論理積)を,

はAND(論理積)を,

はOR(論理和)を,

はOR(論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOT(否定)を,

はNOT(否定)を,

はAND(論理積)を,

はAND(論理積)を,

はOR(論理和)を,

はOR(論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOR(否定論理和)を表す。

| ア | X=A・B+A・B |

|---|---|

| イ | X=A・B+A・B |

| ウ | X=A・B+A・B |

| エ | X=(A+B)・(A+B) |

問28

次の方式によって求められるチェックディジットを付加した結果はどれか。ここで,データを 7394,重み付け定数を 1234,基数を 11 とする。

〔方式〕

(1)データと重み付け定数の,対応する桁ごとの積を求め,それらの和を求める。

(2)和を基数で割って,余りを求める。

(3)基数から余りを減じ,その結果の1の位をチェックデジットとしてデータの末尾に付加する。

〔方式〕

(1)データと重み付け定数の,対応する桁ごとの積を求め,それらの和を求める。

(2)和を基数で割って,余りを求める。

(3)基数から余りを減じ,その結果の1の位をチェックデジットとしてデータの末尾に付加する。

| ア | 73940 |

|---|---|

| イ | 73941 |

| ウ | 73944 |

| エ | 73947 |

問29

| ア | 80 |

|---|---|

| イ | 160 |

| ウ | 320 |

| エ | 640 |

問31

次の表は,営業担当者のある年度の販売実績である。この表の第1期から第4期の販売金額の平均が4,000万円以上で,どの期でも3,000万円以上販売している営業担当者の名前を求めるSQL文として,適切なものはどれか。ここで,金額の単位は千円とする。

販売実績

販売実績

| 番号 | 名前 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |

| 123 | 山田 一郎 | 29,600 | 31,900 | 36,600 | 41,500 |

| 594 | 鈴木 太郎 | 43,500 | 45,300 | 30,400 | 46,400 |

| 612 | 佐藤 花子 | 49,600 | 39,400 | 42,300 | 51,100 |

| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |

| ア | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE (第1期+第2期+第3期+第4期)/4 >= 40000 OR 第1期 >= 30000 OR 第2期 >= 30000 OR 第3期 >= 30000 OR 第4期 >= 30000 |

|---|---|

| イ | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE (第1期+第2期+第3期+第4期) >= 40000 AND 第1期 >= 30000 AND 第2期 >= 30000 AND 第3期 >= 30000 AND 第4期 >= 30000 |

| ウ | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE 第1期 > 40000 OR 第2期 > 40000 OR 第3期 > 40000 OR 第4期 > 40000 AND 第1期 >= 30000 OR 第2期 >= 30000 OR 第3期 >= 30000 OR 第4期 >= 30000 |

| エ | SELECT 名前 FROM 販売実績 WHERE (第1期+第2期+第3期+第4期) >= 160000 AND 第1期 >= 30000 AND 第2期 >= 30000 AND 第3期 >= 30000 AND 第4期 >= 30000 |

問32

| ア | 関係する相互のテーブルにおいて,レコード間の参照一貫性が維持される制約をもたせる。 |

|---|---|

| イ | 関係する相互のテーブルの格納場所を近くに配置することによって,検索,更新を高速に行う。 |

| ウ | 障害によって破壊されたレコードを,テーブル間の相互の関係から可能な限り復旧させる。 |

| エ | レコードの削除,追加の繰返しによる,レコード格納エリアのフラグメンテーションを防止する。 |

問33

| ア | アクセス頻度の高いデータの処理速度を上げるためには,排他制御が必要である。 |

|---|---|

| イ | 処理速度を上げるため,排他制御を行うデータの範囲は極力大きくすべきである。 |

| ウ | データアクセス時のデッドロックを防止するために,排他制御が必要である。 |

| エ | 複数の人が同時に更新する可能性のあるデータには,排他制御が必要である。 |

問34

| ア | クライアントのアプリケーションプログラムは,複数のサーバ上のデータベースをアクセスする。アプリケーションプログラムは,データベースがあたかも一つのサーバ上で稼働しているかのようにアクセスできる。 |

|---|---|

| イ | クライアントのアプリケーションプログラムは,複数のサーバ上のデータベースをアクセスする。アプリケーションプログラムはどのサーバ上のデータベースをアクセスするのかを知っている必要がある。 |

| ウ | 複数のクライアントのアプリケーションプログラムが,一つのサーバ上のデータベースを共有してアクセスする。 |

| エ | 複数のクライアントのアプリケーションプログラムは,一つのサーバ上のデータベースを,サーバ上のアプリケーションプログラムを介してアクセスする。 |

問35

通信速度64,000ビット/秒の専用線で接続された端末間で,平均1,000バイトのファイルを,2秒ごとに転送するときの回線利用率は何%か。ここで,ファイル転送に伴い,転送量の20%の制御情報が付加されるものとする。

| ア | 0.9 |

|---|---|

| イ | 6.3 |

| ウ | 7.5 |

| エ | 30.0 |

問36

LAN間接続装置に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | ゲートウェイは,OSI基本参照モデルにおける第1~3層だけのプロトコルを変換する。 |

|---|---|

| イ | ブリッジは,IPアドレスを基にしてフレームを中継する。 |

| ウ | リピータは,同種のセグメント間で信号を増幅することによって伝送距離を延長する。 |

| エ | ルータは,MACアドレスを基にしてフレームを中継する。 |

問37

TCP/IPネットワークで使用されるARPの説明として,適切なものはどれか。

| ア | IPアドレスからMACアドレスを得るプロトコルである。 |

|---|---|

| イ | IPネットワークにおける誤り制御のためのプロトコルである。 |

| ウ | ゲートウェイ間のホップ数によって経路を制御するプロトコルである。 |

| エ | 端末に対して動的にIPアドレスを割り当てるためのプロトコルである。 |

問39

| ア | 外部のネットワークへアクセスするときに,ゲートウェイが一つのIPアドレスを複数の端末で共用させるために使用する情報である。 |

|---|---|

| イ | クラス A~D を識別するために使用する4ビットの情報である。 |

| ウ | ネットワーク内にある全てのノードに対して,同一の情報を送信するために使用される情報である。 |

| エ | ホストアドレス部の情報を分割し,複数のより小さいネットワークを形成するために使用する情報である。 |

問40

| ア | 受信者が署名鍵を使って,暗号文を元のメッセージに戻すことができるようにする。 |

|---|---|

| イ | 送信者が固定文字列を付加したメッセージを署名鍵を使って暗号化することによって,受信者がメッセージの改ざん部位を特定できるようにする。 |

| ウ | 送信者が署名鍵を使って署名を作成し,それをメッセージに付加することによって,受信者が送信者を確認できるようにする。 |

| エ | 送信者が署名鍵を使ってメッセージを暗号化することによって,メッセージの内容を関係者以外に分からないようにする。 |

問42

SQLインジェクション攻撃の説明はどれか。

| ア | Webアプリケーションに問題があるとき,データベースに悪意のある問合せや操作を行う命令文を入力して,データベースのデータを不正に取得したり改ざんしたりする攻撃 |

|---|---|

| イ | 悪意のあるスクリプトを埋め込んだWebページを訪問者に閲覧させて,別のWebサイトで,その訪問者が意図しない操作を行わせる攻撃 |

| ウ | 市販されているDBMSの脆弱性を利用することによって,宿主となるデータベースサーバを探して自己伝染を繰り返し,インターネットのトラフィックを急増させる攻撃 |

| エ | 訪問者の入力データをそのまま画面に表示するWebサイトに対して,悪意のあるスクリプトを埋め込んだ入力データを送ることによって,訪問者のブラウザで実行させる攻撃 |

問43

ファイルの属性情報として,ファイルに対する読取り,書込み,実行の権限を独立に設定できるOSがある。この3種類の権限は,それぞれに1ビットを使って許可,不許可を設定する。この3ビットを8進数表現 0~7 の数字で設定するとき,次の試行結果から考えて,適切なものはどれか。

〔試行結果〕

① 0を設定したら,読取り,書込み,実行ができなくなってしまった。

② 3を設定したら,読取りと書込みはできたが,実行ができなかった。

③ 7を設定したら,読取り,書込み,実行ができるようになった。

〔試行結果〕

① 0を設定したら,読取り,書込み,実行ができなくなってしまった。

② 3を設定したら,読取りと書込みはできたが,実行ができなかった。

③ 7を設定したら,読取り,書込み,実行ができるようになった。

| ア | 2を設定すると,読取りと実行ができる。 |

|---|---|

| イ | 4を設定すると,実行だけができる。 |

| ウ | 5を設定すると,書込みだけができる。 |

| エ | 6を設定すると,読取りと書込みができる。 |

問44

ウイルスの調査手法に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 逆アセンブルは,バイナリコードの新種ウイルスの動作を解明するのに有効な手法である。 |

|---|---|

| イ | パターンマッチングでウイルスを検知する方式は,暗号化された文書中のマクロウイルスの動作を解明するのに有効な手法である。 |

| ウ | ファイルのハッシュ値を基にウイルスを検知する方式は,未知のウイルスがどのウイルスの亜種かを特定するのに確実な手法である。 |

| エ | 不正な動作からウイルスを検知する方式は,ウイルス名を特定するのに確実な手法である。 |

問45

| ア | ウォークスルー |

|---|---|

| イ | ソフトウェアインスペクション |

| ウ | ペネトレーションテスト |

| エ | リグレッションテスト |

問47

E-Rモデルにおけるエンティティの特徴はどれか。

| ア | エンティティとインスタンスとは,1対1の対応関係をとる。 |

|---|---|

| イ | エンティティとなり得るものは,物的に実現するものである。 |

| ウ | エンティティは,特性を表すための属性(アトリビュート)をもつ。 |

| エ | 異なった種類のエンティティ間の関係は,主として状態遷移として表現される。 |

問48

| ア | インスタンスはクラスの仕様を定義したものである。 |

|---|---|

| イ | クラスの定義に基づいてインスタンスが生成される。 |

| ウ | 一つのインスタンスに対して,複数のクラスが対応する。 |

| エ | 一つのクラスに対して,インスタンスはただ一つ存在する。 |

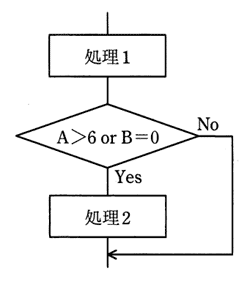

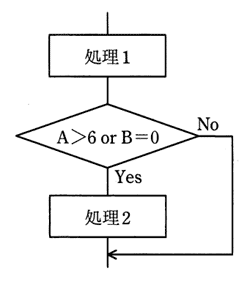

問50

プログラムの流れ図で示される部分に関するテストデータを,判定条件網羅(分岐網羅)によって設定した。このテストデータを複数条件網羅による設定に変更したとき,加えるべきテストデータのうち,適切なものはどれか。ここで,( )で囲んだ部分は,一組みのテストデータを表すものとする。

・判定条件網羅によるテストデータ

(A=4,B=1),(A=5,B=0)

・判定条件網羅によるテストデータ

(A=4,B=1),(A=5,B=0)

| ア | (A=3,B=0),(A=7,B=2) |

|---|---|

| イ | (A=3,B=2),(A=8,B=0) |

| ウ | (A=4,B=0),(A=8,B=0) |

| エ | (A=7,B=0),(A=8,B=2) |

問51

テスト手法の一つであるボトムアップテストの説明として,適切なものはどれか。

| ア | 下位のモジュールから上位のモジュールへと順に結合しながらテストする方法であり,上位モジュールの代わりにドライバが必要である。 |

|---|---|

| イ | 個々のモジュールを独立にテストし,各々のテストが終了した時点で全てを結合してテストする方法である。 |

| ウ | 上位のモジュールから下位のモジュールへと順に結合しながらテストする方法であり,下位モジュールの代わりにスタブが必要である。 |

| エ | 単体テスト,結合テスト,システムテスト,運用テストの順にテストする方法である。 |

問52

| ア | 1 |

|---|---|

| イ | 2 |

| ウ | 3 |

| エ | 4 |

問53

プロジェクトスコープマネジメントにおいて,WBS作成のプロセスで行うことはどれか。

| ア | 作業の工数を算定して,コストを見積もる。 |

|---|---|

| イ | 作業を階層的に細分化する。 |

| ウ | 作業を順序付けして,スケジュールとして組み立てる。 |

| エ | 成果物を生成するためのアクティビティを定義する。 |

問54

| ア | 27 |

|---|---|

| イ | 28 |

| ウ | 29 |

| エ | 31 |

問55

ある開発プロジェクトの見積工数は88人月である。作業を開始した1月から5月までは各月に10名を投入したが,5月末時点で40人月分の作業しか完了していない。8月末までにこのプロジェクトを完了するためには,6月以降は最低何名の要員を追加する必要があるか。ここで,6月以降の全ての要員の作業効率は,5月までの要員と同じであるものとする。

| ア | 6 |

|---|---|

| イ | 10 |

| ウ | 16 |

| エ | 20 |

問56

| ア | リスクの影響が及ばない代替策を実行する。 |

|---|---|

| イ | リスクの影響や責任の一部又は全部を第三者に移す。 |

| ウ | リスクの発生確率や影響度を許容可能なレベルに抑えるための対応策を実行する。 |

| エ | リスクへの具体的な対応策は事前に設定せず,リスクが発生した時点で対処するために費用や時間の余裕をもっておく。 |

答え : イ

分野 : マネジメント系 › プロジェクトマネジメント › プロジェクトマネジメント › プロジェクトのリスク

分野 : マネジメント系 › プロジェクトマネジメント › プロジェクトマネジメント › プロジェクトのリスク

問57

| ア | オンライン処理,バッチ処理などが,運用手順どおりに稼働すること |

|---|---|

| イ | 決められた業務手順どおりに,システムが稼働すること |

| ウ | 全てのアプリケーションプログラムが仕様書どおりに機能すること |

| エ | 目標どおりのパフォーマンスが得られること |

問58

アプリケーションシステムの変更に関して,適切なものはどれか。

| ア | 変更依頼の優先度の調査には時間がかかるので,到着順に変更作業を行う。 |

|---|---|

| イ | 変更内容は障害原因などの究明にも役立つので,必ず記録する。 |

| ウ | 変更による影響範囲の予測が難しいので,常に全社員に変更点を連絡する。 |

| エ | 本稼働環境へのリリースは,利用者に影響がないように必ず深夜に行う。 |

答え : イ

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › サービスマネジメント › サービスマネジメントシステムの計画及び運用

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › サービスマネジメント › サービスマネジメントシステムの計画及び運用

問59

新システムの開発を計画している。提案された4案の中で,TCO(総所有費用)が最小のものはどれか。ここで,このシステムは開発後,3年間使用されるものとする。

単位 百万円

単位 百万円

| A案 | B案 | C案 | D案 | |

| ハードウェア導入費用 | 30 | 30 | 40 | 40 |

| システム開発費用 | 30 | 50 | 30 | 40 |

| 導入教育費用 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| ネットワーク通信費用/年 | 20 | 20 | 15 | 15 |

| 保守費用/年 | 6 | 5 | 5 | 5 |

| システム運用費用/年 | 6 | 4 | 6 | 4 |

| ア | A案 |

|---|---|

| イ | B案 |

| ウ | C案 |

| エ | D案 |

問60

| ア | PCを再起動し,障害が発生したことを情報システム部門へ連絡する。 |

|---|---|

| イ | 画面に表示されたエラーメッセージをユーザマニュアルで確認し,自分で対応できる障害か,情報システム部門へ依頼すべき障害かを判断する。 |

| ウ | このシステムのクライアントとしてPCを使っている人たちに障害が発生したことを連絡し,実行中の処理を中断してもらう。 |

| エ | 再度,同じ操作を行い再現するかどうかを確認し,自分で解決する。 |

問61

“システム管理基準” の説明はどれか。

| ア | コンピュータウイルスに対する予防,発見,駆除,復旧などについて実効性の高い対策をとりまとめたもの |

|---|---|

| イ | コンピュータ不正アクセスによる被害の予防,発見,再発防止などについて,組織及び個人が実行すべき対策をとりまとめたもの |

| ウ | 情報戦略を立案し,効果的な情報システム投資とリスクを低減するためのコントロールを適切に整備・運用するための事項をとりまとめたもの |

| エ | ソフトウェアの違法複製を防止するため,法人,団体などを対象として,ソフトウェアを使用するに当たって実行されるべき事項をとりまとめたもの |

問62

| ア | 業務ニーズにそった効率の良いデータ入力システムを実現するため,情報システム部門がデータ入力システムを開発してデータ入力する。 |

|---|---|

| イ | 情報システム部門の担当者は,その経験を生かし,システム開発においてデータの整合性が保てるように,長期間,同一部署に配置する。 |

| ウ | 情報システム部門の要員が他部門に異動する場合は,関連する資料をもたせ,システムトラブルなどの緊急時に戦力となるようにする。 |

| エ | 情報システム部門は,データを入力する利用部門からの独立を保ち,利用部門がデータの正確性を維持できるようにする。 |

問63

エンタープライズアーキテクチャ(EA)を説明したものはどれか。

| ア | オブジェクト指向設計を支援する様々な手法を統一して標準化したものであり,クラス図などのモデル図によってシステムの分析や設計を行うものである。 |

|---|---|

| イ | 概念データモデルを,エンティティとリレーションシップで表現することによって,データ構造やデータ項目間の関係を明らかにするものである。 |

| ウ | 各業務と情報システムを,ビジネス,データ,アプリケーション,テクノロジの四つの体系で分析し,全体最適化の観点から見直すものである。 |

| エ | 企業のビジネスプロセスを,データフロー,プロセス,ファイル,データ源泉/データ吸収の四つの基本要素で抽象化して表現するものである。 |

問64

BPMの説明はどれか。

| ア | 企業活動の主となる生産,物流,販売,財務,人事などの業務の情報を一元管理することによって,経営資源の全体最適を実現する。 |

|---|---|

| イ | 業務プロセスに分析,設計,実行,改善のマネジメントサイクルを取り入れ,業務プロセスの改善見直しや最適なプロセスへの統合を継続的に実施する。 |

| ウ | 顧客データベースを基に,商品の販売から保守サービス,問合せやクレームへの対応など顧客に関する業務プロセスを一貫して管理する。 |

| エ | 部品の供給から製品の販売までの一連の業務プロセスの情報をリアルタイムで交換することによって,在庫の削減とリードタイムの短縮を実現する。 |

問65

定性的な評価項目を定量化する方法としてスコアリングモデルがある。4段階評価のスコアリングモデルを用いると,表に示した項目から評価されるシステム全体の目標達成度は何%となるか。

4段階評価点 3:目標どおり 2:ほぼ目標どおり

1:部分改善 0:変わらず

| 評価項目 | 重み | 判定内容 |

| 省力化効果 期間の短縮 情報の統合化 | 5 8 12 | 目標どおりの効果があった 従来と変わらない 部分的には改善された |

1:部分改善 0:変わらず

| ア | 27 |

|---|---|

| イ | 36 |

| ウ | 43 |

| エ | 52 |

問66

情報化に関する費用のうち,ランニングコストに該当するものはどれか。

| ア | サーバなど情報機器の保守費用 |

|---|---|

| イ | 情報システム戦略立案のコンサルティング費用 |

| ウ | ソフトウェアパッケージの導入費用 |

| エ | 要件定義を行うシステムエンジニアの費用 |

問67

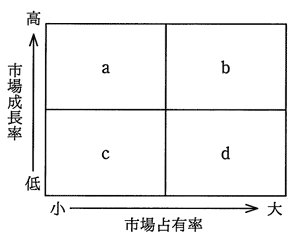

| ア | 現在は大きな資金の流入をもたらしているが,同時に将来にわたって資金の投下も必要である。 |

|---|---|

| イ | 現在は資金の主たる供給源の役割を果たしており,新たに資金を投下すべきではない。 |

| ウ | 現在は資金の流入が小さいが,資金投下を行えば,将来の資金供給源になる可能性がある。 |

| エ | 事業を継続させていくための資金投下の必要性は低く,将来的には撤退を考えざるを得ない。 |

問68

コストプラス法による価格設定方法を表すものはどれか。

| ア | 価格分析によって,利益最大,リスク最小を考慮し,段階的に価格を決める。 |

|---|---|

| イ | 顧客に対する値引きを前提にし,当初からマージンを加えて価格を決める。 |

| ウ | 市場で競争可能と推定できるレベルで価格を決める。 |

| エ | 製造原価,営業費など費用総額を基準にし,希望マージンを加えて価格を決める。 |

問69

ナレッジマネジメントを説明したものはどれか。

| ア | 企業内に散在している知識を共有化し,全体の問題解決力を高める経営を行う。 |

|---|---|

| イ | 迅速な意思決定のために,組織の階層をできるだけ少なくした平型の組織構造によって経営を行う。 |

| ウ | 優れた業績を上げている企業との比較分析から,自社の経営革新を行う。 |

| エ | 他社にはまねのできない,企業独自のノウハウや技術などの強みを核とした経営を行う。 |

問70

MRP(Material Requirements Planning)システムを導入すると改善が期待できる場面はどれか。

| ア | 図面情報が電子ファイルと紙媒体の両方で管理されていて,設計変更履歴が正しく把握できない。 |

|---|---|

| イ | 製造に必要な資材及びその必要量に関する情報が複雑で,発注量の算出を誤りやすく,生産に支障を来している。 |

| ウ | 設計変更が多くて,生産効率が上がらない。 |

| エ | 多品種少量生産を行っているので,生産設備の導入費用が増加している。 |

問72

CIOの役割を説明したものはどれか。

| ア | 情報化戦略を立案するに当たって,経営戦略を支援するために,企業全体の情報資源への投資効果を最適化するプランを策定する。 |

|---|---|

| イ | 情報システム開発・運用に関する状況を把握して,全社情報システムが最適に機能するように具体的に改善点を示唆する。 |

| ウ | 情報システムが企業活動に対して健全に機能しているかどうかを監査することによって,情報システム部門にアドバイスを与える。 |

| エ | 全社情報システムの最適な運営が行えるように,情報システムに関する問合せやトラブルに関する報告を受け,担当者に具体的指示を与える。 |

問74

ある工場で製品A,Bを生産している。製品Aを1トン生産するのに,原料P,Qをそれぞれ4トン,9トン必要とし,製品Bについてもそれぞれ8トン,6トン必要とする。また,製品A,Bの1トン当たりの利益は,それぞれ2万円,3万円である。原料Pが40トン,Qが54トンしかないとき,製品A,Bの合計の利益が最大となる生産量を求めるための線形計画問題として定式化したものはどれか。ここで,製品A,Bの生産量をそれぞれxトン,yトンとする。

| ア | 条件 4x+8y≧40 9x+6y≧54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

|---|---|

| イ | 条件 4x+8y≦40 9x+6y≦54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

| ウ | 条件 4x+9y≧40 8x+6y≧54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

| エ | 条件 4x+9y≦40 8x+6y≦54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

問75

特性要因図を説明したものはどれか。

| ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ,結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |

|---|---|

| イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し,管理限界線を利用して客観的に管理する。 |

| ウ | 収集したデータを幾つかの区間に分類し,各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き,品質のばらつきを捉える。 |

| エ | データを幾つかの項目に分類し,出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ,累積和を折れ線グラフで描き,問題点を絞り込む。 |

問76

販売価格が14万円の製品を製造する案として,表のA案とB案がある。月当たりの販売数量が500個の場合,A案とB案の評価のうち,適切なものはどれか。

| 案 | 月当たり固定費 | 変動費単価 |

| A | 1,500万円 | 9万円/個 |

| B | 2,500万円 | 7万円/個 |

| ア | A案,B案ともに利益が出ない。 |

|---|---|

| イ | A案とB案の利益は等しい。 |

| ウ | A案の方が利益が多い。 |

| エ | B案の方が利益が多い。 |

問77

| ア | Webページの情報は,利用者からの閲覧要求があった時点で初めてサーバからクライアントへ送られるので,著作権法上の公衆送信権では保護されない。 |

|---|---|

| イ | 雑誌のグラビアをイメージスキャナで取り込み,Webページに掲載する行為は,社会通念上認められない行為であるが,現行法上は著作権法違反にはならない。 |

| ウ | 他人の著作物をあるテーマに基づいて収集し公開しているWebページから,ある特定の著作物を抜き取って利用する場合,そのWebページの制作者の許諾を得ていれば著作権法違反にはならない。 |

| エ | マルチメディアの素材集(画像データや効果音など)をソフトウェア販売店で購入し,自社のWebページ作成時に利用しても,使用許諾の範囲内で使用していれば,著作権法違反にはならない。 |

答え : エ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › 知的財産権

問78

派遣元会社A社と派遣先会社B社が派遣契約を結び,A社は社員であるN氏を派遣した。労働者派遣法に照らして適切な行為はどれか。

| ア | B社の繁忙期とN氏の休暇申請が重なったので,B社から直接N氏に休暇の変更を指示した。 |

|---|---|

| イ | N氏からの作業環境に関する苦情に対し,B社は雇用関係にないので,対応はA社だけで行った。 |

| ウ | N氏は派遣期間中の仕事に関する指示を,B社の担当者から直接受けることにした。 |

| エ | 派遣期間中にN氏の作業時間が空いたので,B社は派遣取決め以外の作業を依頼した。 |

問79

A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発し市販していたソフトウェアを購入して実装し,自社製品とした。D社は,この製品を仕入れてA社の製品として販売した。ソフトウェアに含まれていた欠陥が原因でこの製品が誤動作し利用者が損害を受けたとき,製造物責任法上の責任を負うのは誰か。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者は全て日本国内の法人又は個人とする。

| ア | A社 |

|---|---|

| イ | B社 |

| ウ | C社 |

| エ | D社 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › その他の法律・ガイドライン・技術者倫理

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 法務 › その他の法律・ガイドライン・技術者倫理