読み方 : ケージェーほう

KJ法【KJ method】親和図法/affinity diagram

概要

KJ法とは、多数の関連する情報群を分類・分析するための手法の一つ。小さなカードに項目を一つずつ書き出し、グループ化することで情報を整理する。

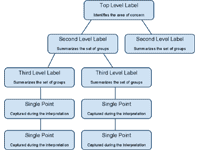

まず、手元にある情報やデータを小さなカードに一枚一項目で書き出し、広い場所にばらばらに置く。互いに関連が強い、あるいは同じ種類のものを集めてグループ化し、グループの見出しのカードを置く。数が多い場合はグループ同士を集めて大グループを作り、さらに何段階かこの作業を繰り返す。

グループ分けが完了したら、各グループ間の関連性が分かるようにグループを配置しなおし、別の紙にその様子を写しとる。そこに枠や線分、矢印などを書き入れ、それぞれの関連性を明らかにする。この図解を元にテーマを選定したり、文章化してまとめたりする。

1967年に東京工業大学教授で文化人類学者の川喜田二郎氏が考案したもので、フィールドワークで集めた知見を整理するための手法として開発された。「KJ」は同氏の氏名のイニシャルに由来する。製造業の品質管理の手法を体系化した「新QC7つ道具」の一つとしても採用されており、こちらでは「親和図法」の名称で知られる。

(2021.8.26更新)

「KJ法」の関連用語

他の用語辞典による「KJ法」の解説 (外部サイト)

- ウィキペディア「KJ法」

- ITmedia エンタープライズ 情報システム用語事典「KJ法」

- グロービス・マネジメント・スクール MBA用語集「KJ法」

- ミツエーリンクス Web「経営革新ツール」用語集「親和図」

- ボクシルマガジン「KJ法」

- ITパスポート用語辞典「親和図法」

- UX TIMES 用語集「KJ法」