プラズマディスプレイ【PDP】Plasma Display Panel

概要

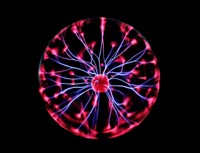

二枚のガラス板の間に微小な隙間を設けて隔壁で微細な部屋に区切り、内部に赤・緑・青の光の三原色に対応する蛍光体を塗布する。各部屋の両方のガラス面の内側には電極が設けられ、内部はネオンやヘリウムなど希ガス属元素の高圧の気体が封入される。

表示時には発光させたい部屋の電極間に高い電圧を加え、ガスの放電により紫外線を発生させる。紫外線に反応して蛍光体がそれぞれの色に発光する。三つの色が隣り合って一つの画素を形成し、三色の発光の強さを調節して組み合わせることで画素を任意の色に発光させることができる。

バックライト(背面光源)やカラーフィルタなどを用いる液晶ディスプレイに比べ、視野角が広い、応答速度が速い、コントラストが高い、黒色部分の暗さが深い、長寿命、大型化が容易などの長所がある。一方、構造上画素の微細化が難しく小型で高い解像度の製品が作りにくい、消費電力や発熱量が大きい、同面積で比較すると本体重量が重いといった短所がある。

歴史

モノクロ表示(オレンジ色の単色発光)のプラズマディスプレイは1964年に米イリノイ大学で発明され、1970~80年代には大型コンピュータ端末の表示装置などとして製造・販売された。

1992年に富士通がフルカラーの動画表示が可能なプラズマディスプレイを開発し、1997年にはパイオニアが初の民生用プラズマテレビを発売すると、パナソニックやサムスンなど大手家電メーカーが続々と参入し、ブラウン管テレビに代わる薄型大画面テレビの主流の座を液晶テレビと争った。

2000年代前半には中小型は液晶、大型はプラズマという市場の棲み分け状態が成立したが、次第に液晶が大画面化や弱点の克服を果たして大型テレビでもシェアを伸ばし、プラズマから大手メーカーが次々撤退、2014年に最後のメーカーが生産を終了しプラズマディスプレイは姿を消した。

「プラズマディスプレイ」の関連用語

他の用語辞典による「プラズマディスプレイ」の解説 (外部サイト)

- ウィキペディア「プラズマディスプレイ」

- 日経 xTECH Tech-On!用語「PDP」

- 日経 xTECH FPD用語辞典「PDP」

- JPNIC インターネット用語1分解説「PDP」

- Insider's Computer Dictionary「PDP」

- VTVジャパン テレビ会議用語集「プラズマディスプレイ」

- NRIセキュア セキュリティ用語解説「PDP」

- PC Magazine (英語)「PDP」