基本情報技術者(科目A)過去問集 - 平成24年6月修了試験

問1

16進小数 0.FEDC を4倍したものはどれか。

| ア | 1.FDB8 |

|---|---|

| イ | 2.FB78 |

| ウ | 3.FB70 |

| エ | F.EDC0 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 離散数学

分野 : テクノロジ系 › 基礎理論 › 基礎理論 › 離散数学

問2

0000~4999 のアドレスをもつハッシュ表があり,レコードのキー値からアドレスに変換するアルゴリズムとして基数変換法を用いる。キー値が55550のときのアドレスはどれか。ここでの基数変換法は,キー値を11進数とみなし,10進数に変換した後,下4桁に対して0.5を乗じた結果(小数点以下は切捨て)をレコードのアドレスとする。

| ア | 0260 |

|---|---|

| イ | 2525 |

| ウ | 2775 |

| エ | 4405 |

問3

表は,文字列を検査するための状態遷移表である。検査では,初期状態をaとし,文字列の検査中に状態がeになれば不合格とする。

解答群で示される文字列のうち,不合格となるものはどれか。ここで,文字列は左端から検査し,解答群中の△は空白を表す。

解答群で示される文字列のうち,不合格となるものはどれか。ここで,文字列は左端から検査し,解答群中の△は空白を表す。

| 文字 | ||||||

| 空白 | 数字 | 符号 | 小数点 | その他 | ||

| 現 在 の 状 態 | a | a | b | c | d | e |

| b | a | b | e | d | e | |

| c | e | b | e | d | e | |

| d | a | e | e | e | e | |

| ア | +0010 |

|---|---|

| イ | -1 |

| ウ | 12.2 |

| エ | 9.△ |

問4

| ア | CRC方式 |

|---|---|

| イ | 垂直パリティチェック方式 |

| ウ | 水平パリティチェック方式 |

| エ | ハミング符号方式 |

問5

キューに関する記述として,最も適切なものはどれか。

| ア | 最後に格納されたデータが最初に取り出される。 |

|---|---|

| イ | 最初に格納されたデータが最初に取り出される。 |

| ウ | 添字を用いて特定のデータを参照する。 |

| エ | 二つ以上のポインタを用いてデータの階層関係を表現する。 |

問6

| ア | log2n |

|---|---|

| イ | (log2n+1)/2 |

| ウ | n |

| エ | n2 |

問7

| ア | 対象集合から基準となる要素を選び,これよりも大きい要素の集合と小さい要素の集合に分割する。この操作を繰り返すことによって,整列を行う。 |

|---|---|

| イ | 対象集合から最も小さい要素を順次取り出して,整列を行う。 |

| ウ | 対象集合から要素を順次取り出し,それまでに取り出した要素の集合に順序関係を保つよう挿入して,整列を行う。 |

| エ | 隣り合う要素を比較し,逆順であれば交換して,整列を行う。 |

問9

表のクロック周波数と平均CPI(Cycles Per Instruction)の組合せのうち,同一命令数のプログラムを処理する時間が最も短いものはどれか。

| クロック周波数(GHz) | 平均CPI | |

| ア | 2.0 | 7 |

| イ | 2.5 | 8 |

| ウ | 3.0 | 10 |

| エ | 3.5 | 12 |

問10

キャッシュメモリのアクセス時間及びヒット率と,主記憶のアクセス時間の組合せのうち,実効アクセス時間が最も短くなるものはどれか。

| キャッシュメモリ | 主記憶 | ||

| アクセス時間(ナノ秒) | ヒット率(%) | アクセス時間(ナノ秒) | |

| ア | 10 | 60 | 70 |

| イ | 10 | 70 | 70 |

| ウ | 20 | 70 | 50 |

| エ | 20 | 80 | 50 |

問13

| ア | 磁気ディスクの更新の差分をバックアップする場合は,記録データの部分書換え機能が利用できる。 |

|---|---|

| イ | 磁気ディスクの読出し速度に合わせて,書込み時の記録密度を変更できる。 |

| ウ | データの書込み速度を向上させるために,複数の書込みヘッドを使用している。 |

| エ | データの読み書きを連続して行い,ブロックごとにスタート,ストップさせることはしない。 |

問14

1画素当たり24ビットのカラー情報をビデオメモリに記憶する場合,横1,024画素,縦768画素の画面表示に必要なメモリ量として,最も少ないものはどれか。ここで,単位はMバイトとし,1Mバイトは106バイトとする。

| ア | 0.8 |

|---|---|

| イ | 2.4 |

| ウ | 6.3 |

| エ | 18.9 |

問15

コンピュータシステムの構成に関する記述のうち,密結合マルチプロセッサシステムを説明したものはどれか。

| ア | 通常は一方のプロセッサは待機しており,本稼働しているプロセッサが故障すると,待機中のプロセッサに切り替えて処理を続行する。 |

|---|---|

| イ | 複数のプロセッサが磁気ディスクを共用し,それぞれ独立したOSで制御される。ジョブ単位で負荷を分散することで処理能力を向上させる。 |

| ウ | 複数のプロセッサが主記憶を共用し,単一のOSで制御される。システム内のタスクは,基本的にどのプロセッサでも実行できるので,細かい単位で負荷を分散することで処理能力を向上させる。 |

| エ | 並列に接続された2台のプロセッサが同時に同じ処理を行い,相互に結果を照合する。1台のプロセッサが故障すると,それを切り離して処理を続行する。 |

問16

ホストコンピュータを2台用意しておき,現用系が故障したときは,現用系と同一のオンライン処理プログラムをあらかじめ起動して待機している待機系のコンピュー夕に速やかに切り替えて,処理を続行するシステムはどれか。

| ア | コールドスタンバイシステム |

|---|---|

| イ | ホットスタンバイシステム |

| ウ | マルチプロセッサシステム |

| エ | マルチユーザシステム |

問17

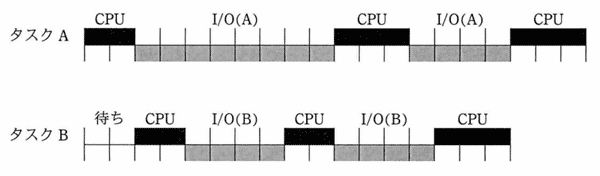

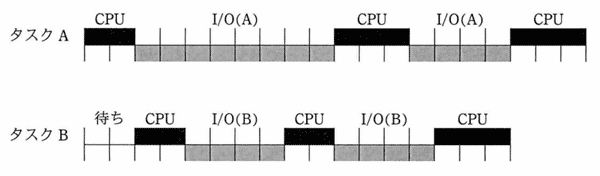

CPUが1台で,入出力装置(I/O)が同時動作可能な場合の二つのタスクA,Bのスケジューリングは図のとおりであった。この二つのタスクにおいて,入出力装置がCPUと同様に,一つの要求だけを発生順に処理するように変更した場合,両方のタスクが終了するまでのCPU使用率はおよそ何%か。

| ア | 43 |

|---|---|

| イ | 50 |

| ウ | 60 |

| エ | 75 |

問18

性能評価指標として用いられるSPECintに関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 1秒間に実行可能な浮動小数点演算回数であり,主に科学技術計算の性能尺度として用いられるが,超並列コンピュータの評価指標としても用いられる。 |

|---|---|

| イ | 1秒間の平均命令実行回数であり,一般的には,設計法,構成部品で評価結果が異なる。同一コンピュータメーカ,同一アーキテクチャのコンピュータシステム間のCPU性能比較に用いられる。 |

| ウ | CPU性能だけでなく,磁気ディスク装置の入出力やDBMSの性能まで含めた評価指標であり,OLTPシステムの評価に用いられる。 |

| エ | 整数演算を実行する幾つかのベンチマークから得られる指標であり,コンパイラのコード生成などの性能を評価するために用いられる。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

問20

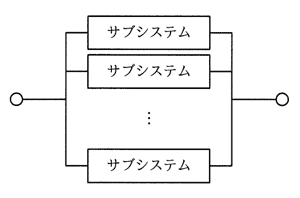

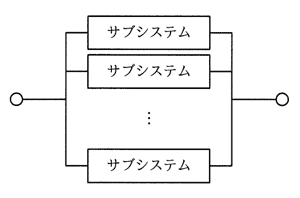

図のような並列システムにおいて,各サブシステムの稼働率が70%のとき,システム全体の稼働率99%以上にするためには,最低何台のサブシステムを並列に構成する必要があるか。ここで,サブシステムが1台でも稼働しているとき,システム全体は稼働しているものとする。

| ア | 3 |

|---|---|

| イ | 4 |

| ウ | 5 |

| エ | 6 |

問21

| ア | ウイルス侵入の防御のためにメモリ保護機構が必要だから。 |

|---|---|

| イ | 定められた時間内にイベントに対応した処理を完了させる機構が必要だから。 |

| ウ | システム全体のスループットを向上させる機構が必要だから。 |

| エ | 複数の独立したプログラムを並行して動かす機構が必要だから。 |

問22

| ア | スラッシング |

|---|---|

| イ | スワッピング |

| ウ | フラグメンテーション |

| エ | メモリリーク |

問23

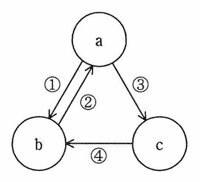

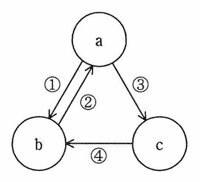

図はプロセスの状態と遷移を表している。a,b,cの状態の適切な組合せはどれか。

〔状態遷移の要因〕

① 実行優先度の高いほかのプロセスにCPU使用権が移された。

② CPU使用権が与えられた。

③ 入出力動作の完了を待つ。

④ 入出力動作が完了した。

〔状態遷移の要因〕

① 実行優先度の高いほかのプロセスにCPU使用権が移された。

② CPU使用権が与えられた。

③ 入出力動作の完了を待つ。

④ 入出力動作が完了した。

| a | b | c | |

| ア | 実行可能状態 | 実行状態 | 待ち状態 |

| イ | 実行可能状態 | 待ち状態 | 実行状態 |

| ウ | 実行状態 | 実行可能状態 | 待ち状態 |

| エ | 実行状態 | 待ち状態 | 実行可能状態 |

問25

Javaなどのバイトコードプログラムをインタプリタで実行する方法と,コンパイルしてから実行する方法を,次の条件で比較するとき,およそ何行以上のバイトコードであれば,コンパイル方式の方がインタプリタ方式よりも処理時間(コンパイル時間も含む)が短くなるか。

〔条件〕

(1)実行時間はプログラムの行数に比例する。

(2)同じ100行のバイトコードのプログラムをインタプリタで実行すると0.2秒掛かり,コンパイルしてから実行すると0.003秒掛かる。

(3)コンパイル時間は100行当たり0.1秒掛かる。

(4)コンパイル方式の場合は,プログラムの行数に関係なくファイル入出力,コンパイラ起動などのために常に0.15秒のオーバヘッドが掛かる。

(5)プログラムファイルのダウンロード時間など,そのほかの時間は無視して考える。

〔条件〕

(1)実行時間はプログラムの行数に比例する。

(2)同じ100行のバイトコードのプログラムをインタプリタで実行すると0.2秒掛かり,コンパイルしてから実行すると0.003秒掛かる。

(3)コンパイル時間は100行当たり0.1秒掛かる。

(4)コンパイル方式の場合は,プログラムの行数に関係なくファイル入出力,コンパイラ起動などのために常に0.15秒のオーバヘッドが掛かる。

(5)プログラムファイルのダウンロード時間など,そのほかの時間は無視して考える。

| ア | 50 |

|---|---|

| イ | 75 |

| ウ | 125 |

| エ | 155 |

問26

OSIによるオープンソースソフトウェアの定義に従うとき,適切なものはどれか。

| ア | ある特定の業界向けに作成されたオープンソースソフトウェアは,ソースコードを公開する範囲をその業界に限定することができる。 |

|---|---|

| イ | オープンソースソフトウェアを改変して再配布する場合,元のソフトウェアと同じ配布条件となるように,同じライセンスを適用して配布する必要がある。 |

| ウ | オープンソースソフトウェアを第三者が製品として再配布する場合,オープンソースソフトウェアの開発者は第三者に対してライセンス費を請求することができる。 |

| エ | 社内での利用などのようにオープンソースソフトウェアを改変しても再配布しない場合,改変部分のソースコードを公開しなくてもよい。 |

問27

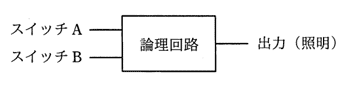

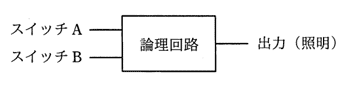

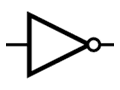

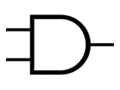

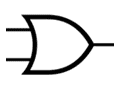

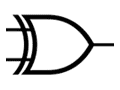

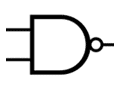

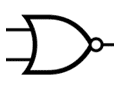

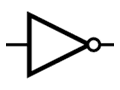

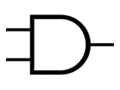

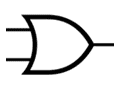

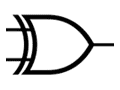

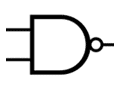

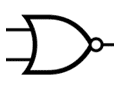

次の条件を満足する論理回路はどれか。

〔条件〕

階段の上下にあるスイッチA又はBで,一つの照明を点灯・消灯する。すなわち,一方のスイッチの状態にかかわらず,他方のスイッチで照明を点灯・消灯できる。

〔条件〕

階段の上下にあるスイッチA又はBで,一つの照明を点灯・消灯する。すなわち,一方のスイッチの状態にかかわらず,他方のスイッチで照明を点灯・消灯できる。

注:

はNOT(否定)を,

はNOT(否定)を,

はAND(論理積)を,

はAND(論理積)を,

はOR(論理和)を,

はOR(論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOT(否定)を,

はNOT(否定)を,

はAND(論理積)を,

はAND(論理積)を,

はOR(論理和)を,

はOR(論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はXOR(排他的論理和)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNAND(否定論理積)を,

はNOR(否定論理和)を表す。

はNOR(否定論理和)を表す。

| ア | AND |

|---|---|

| イ | NAND |

| ウ | NOR |

| エ | XOR |

問28

| ア | 障がい,年齢,性別,国籍などにかかわらず,だれもが使える設計をいう。 |

|---|---|

| イ | 障がい者や高齢者がサービスを支障なく操作又は利用できる機能をいう。 |

| ウ | 障がい者や高齢者に負担を与えない設計をいう。 |

| エ | どれだけ利用者がストレスを感じずに,目標とする要求が達成できるかをいう。 |

問29

| ア | インデックスの見直し |

|---|---|

| イ | ストアドプロシージャ機能の利用 |

| ウ | データベースの再編成 |

| エ | 動的SQLの利用 |

問30

| ア |

| ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| イ |

| ||||||||||||

| ウ |

| ||||||||||||

| エ |

|

問31

次のSQL文の実行結果がA表のようになった。aに入れるべき適切な字句はどれか。

SELECT S_CODE,S_NAME,BU_NAME

FROM BUSHO,SHAIN

WHERE [ a ]

BUSHO

SHAIN

A

SELECT S_CODE,S_NAME,BU_NAME

FROM BUSHO,SHAIN

WHERE [ a ]

BUSHO

| BU_CODE | BU_NAME | BU_CHO |

| S01 | システム1部 | 1107 |

| S02 | システム2部 | 1110 |

SHAIN

| S_CODE | S_NAME | S_NENREI | S_SHOZOKU |

| 1001 | 山本 一平 | 23 | S01 |

| 1002 | 中谷 宏 | 25 | S01 |

| 1003 | 鈴木 隆夫 | 23 | S02 |

| 1004 | 佐藤 俊二 | 26 | S01 |

| 1005 | 山崎 ひとみ | 23 | S02 |

| 1006 | 田中 五郎 | 25 | S02 |

| 1107 | 山本 明 | 32 | S01 |

| 1110 | 田中 和夫 | 30 | S02 |

A

| S_CODE | S_NAME | BU_NAME |

| 1001 | 山本 一平 | システム1部 |

| 1003 | 鈴木 隆夫 | システム2部 |

| 1005 | 山崎 ひとみ | システム2部 |

| ア | BU_CODE = S_SHOZOKU AND S_NENREI = 23 |

|---|---|

| イ | BU_CODE = S_SHOZOKU AND S_NENREI BETWEEN 23 AND 25 |

| ウ | BU_CODE = S_SHOZOKU AND BU_CHO = ‘1107’ AND S_NENREI = 23 |

| エ | S_NENREI = 23 |

問32

データベースの回復処理に関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | ウォームスタート方式の再始動では,チェックポイントまで戻り,更新情報のログを使用してデータベースを回復する。 |

|---|---|

| イ | 更新情報のログを見て,チェックポイントから後に正常終了したトランザクションの情報をデータベースに反映する操作をロールバックという。 |

| ウ | コールドスタート方式の再始動では,チェックポイントでのログと更新情報のログが使用される。 |

| エ | 障害発生時に終了していないトランザクションを更新前の状態に戻す操作をロールフォワードという。 |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › データベース › トランザクション処理

分野 : テクノロジ系 › 技術要素 › データベース › トランザクション処理

問33

企業の様々な活動を介して得られた大量のデータを整理・統合して蓄積しておき,意思決定支援などに利用するものはどれか。

| ア | データアドミニストレーション |

|---|---|

| イ | データウェアハウス |

| ウ | データディクショナリ |

| エ | データマッピング |

問39

クラスCのプライベートIPアドレスとして利用できる範囲はどれか。

| ア | 10.0.0.0~10.255.255.255 |

|---|---|

| イ | 128.0.0.0~128.255.255.255 |

| ウ | 172.16.0.0~172.31.255.255 |

| エ | 192.168.0.0~192.168.255.255 |

問42

ある商店が,顧客からネットワークを通じて注文(メッセージ)を受信するとき,公開鍵暗号方式を利用して,注文の内容が第三者に分からないようにしたい。商店,顧客のそれぞれが利用する,商店の公開鍵,秘密鍵の適切な組合せはどれか。

| 商店が利用する | 顧客が利用する | |

| ア | 公開鍵 | 公開鍵 |

| イ | 公開鍵 | 秘密鍵 |

| ウ | 秘密鍵 | 公開鍵 |

| エ | 秘密鍵 | 秘密鍵 |

問43

リスク移転に該当するものはどれか。

| ア | 損失の発生率を低下させること |

|---|---|

| イ | 保険に加入するなどで他者と損失の負担を分担すること |

| ウ | リスクの原因を除去すること |

| エ | リスクを扱いやすい単位に分解するか集約すること |

問44

| ア | 回線の一部にひそかにアクセスして他人のパスワードやIDを盗み出してデータを盗用する方法である。 |

|---|---|

| イ | ネットワークを介して送受信されているデータを不正に傍受する方法である。 |

| ウ | 不正行為が表面化しない程度に,多数の資産から少しずつ詐取する方法である。 |

| エ | プログラム実行後のコンピュータの内部又は周囲に残っている情報をひそかに探索して,必要情報を入手する方法である。 |

問45

利用者情報を管理するデータベース(利用者データベース)がある。利用者データベースを検索し,検索結果を表示するアプリケーションに与えるデータベースのアクセス権限として,セキュリティ管理上適切なものはどれか。ここで,権限の範囲は次のとおりとする。

〔権限の範囲〕

参照権限:利用者データベースのレコードの参照が可能

更新権限:利用者データベースへのレコードの登録,変更,削除が可能

管理者権限:利用者データベースのテーブルの参照,登録,変更,削除が可能

〔権限の範囲〕

参照権限:利用者データベースのレコードの参照が可能

更新権限:利用者データベースへのレコードの登録,変更,削除が可能

管理者権限:利用者データベースのテーブルの参照,登録,変更,削除が可能

| ア | 管理者権限 |

|---|---|

| イ | 更新権限 |

| ウ | 参照権限 |

| エ | 参照権限と更新権限 |

問49

| ア | “会社” と “社員” |

|---|---|

| イ | “自動車” と “エンジン” |

| ウ | “図形” と “三角形” |

| エ | “人間” と “頭” |

問50

| ア | スタブは,テスト対象モジュールからの戻り値を表示・印刷する。 |

|---|---|

| イ | スタブは,テスト対象モジュールを呼び出すモジュールである。 |

| ウ | ドライバは,テスト対象モジュールから呼び出されるモジュールである。 |

| エ | ドライバは,テスト対象モジュールに引数を渡して呼び出す。 |

問51

| ア | トップダウンテスト |

|---|---|

| イ | ブラックボックステスト |

| ウ | ボトムアップテスト |

| エ | ホワイトボックステスト |

問52

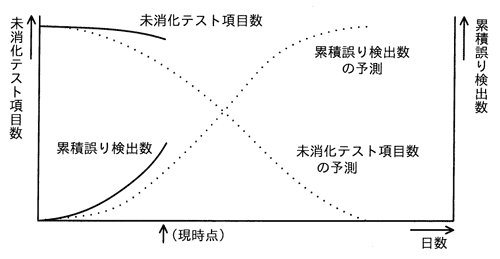

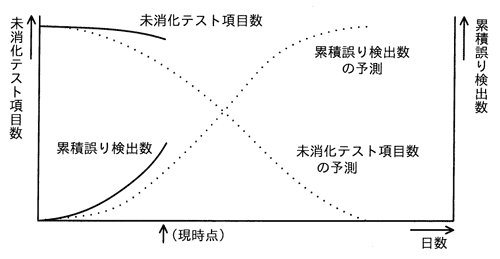

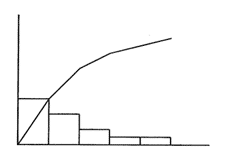

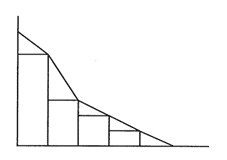

図に示すテスト工程品質管理図の解釈と今後の対応のうち,適切なものはどれか。

| ア | 作り込み品質が悪いと判断できるので,誤り多発箇所の重点対策が必要である。前工程の品質状況を見直し,必要であれば前工程をやり直す。 |

|---|---|

| イ | テスト項目の消化が遅く,今のうちにテスト環境の不備や開発要員の不足について,対策を検討しておくべきである。品質については,予測した以上に誤りを検出しており,問題はない。 |

| ウ | テスト項目の消化が速く,予測した以上に誤りの検出が進んでいる。テストの前半でもあるので,このままテストを継続して様子を見るのがよい。 |

| エ | テスト項目の消化度合いに比べて誤りの検出が進んでおり,テストが効率的に進行中である。現時点で注意することはないが,未解決な誤りを長期間抱え込まないように,誤りへの対処の進捗管理が必要である。 |

問53

| ア | 27 |

|---|---|

| イ | 28 |

| ウ | 29 |

| エ | 31 |

問54

ある開発プロジェクトの見積工数は88人月である。作業を開始した1月から5月までは各月に10名を投入したが,5月末時点で40人月分の作業しか完了していない。8月末までにこのプロジェクトを完了するためには,6月以降は最低何名の要員を追加する必要があるか。ここで,6月以降の全ての要員の作業効率は,5月までの要員と同じであるものとする。

| ア | 6 |

|---|---|

| イ | 10 |

| ウ | 16 |

| エ | 20 |

問55

| ア | 幾つかのサブシステムに分割して開発するとき,サブシステム単位での品質が保証できれば,同時にシステム全体としての品質も保証できる。 |

|---|---|

| イ | 応答時間やバッチ処理時間などの性能は品質管理の対象外であるが,業務に与える影響が大きいので限界性能を計測しておく。 |

| ウ | システムへの要求機能の充足度だけでなく,ドキュメントなど全ての成果物を含めて品質管理の対象とする。 |

| エ | 市販製品と自社開発プログラムを組み合わせてシステムを開発する場合,品質管理の対象は自社開発のプログラムだけとなる。 |

問56

グラフ化の目的と種類の組合せのうち,適切なものはどれか。

| グラフ化の目的 | グラフの種類 | |

| ア | ある製品について各社の市場占有率を表現する | Zグラフ |

| イ | 作業の日程計画を立て,その進捗状況を表現する | ポートフォリオ図 |

| ウ | 支店ごとの売上げの大きさを表現する | 散布図 |

| エ | 複数の評価項目でパソコンの機種ごとの特徴を表現する | レーダチャート |

問57

ITサービスマネジメントの活動のうち,インシデント管理として行うものはどれか。

| ア | サービスデスクに対する顧客満足度が,サービスレベルの要求を満たしているかどうかを評価する。 |

|---|---|

| イ | ディスクの空き容量がしきい値に近づいたので,対策を検討する。 |

| ウ | プログラム変更を行った場合の影響度を調査する。 |

| エ | 利用者からの障害報告に対し,既知のエラーに該当するかどうかを照合する。 |

問58

| ア | 障害からの復旧時に差分だけ処理すればよいので,フルバックアップ方式に比べて復旧時間が短い。 |

|---|---|

| イ | フルバックアップのデータで修復した後に,差分を加えて復旧する。 |

| ウ | フルバックアップ方式と交互に運用することはできない。 |

| エ | フルバックアップ方式に比べ,バックアップに要する時間が長い。 |

問59

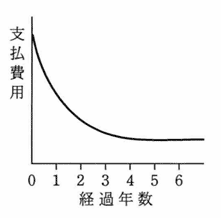

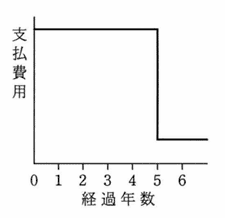

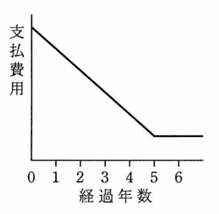

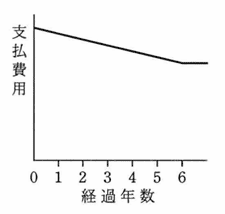

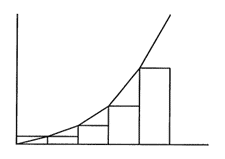

次の条件でコンピュータを導入した場合の,経過年数(横軸)と月々の支払費用(縦軸)の関係を表すグラフとして,適切なものはどれか。

〔条件〕

(1)コンピュータに関する費用

・当初の5年間は,コンピュータの購入価格を基にリース料率から算出された金額を,固定の月額で支払う。

・6年目以降は,コンピュータの購入価格の1/10の金額を基にリース料率から算出された金額を,固定の月額で支払う。

(2)保守に関する費用

・導入当初から,保守料を固定の月額で保守業者に支払う。

〔条件〕

(1)コンピュータに関する費用

・当初の5年間は,コンピュータの購入価格を基にリース料率から算出された金額を,固定の月額で支払う。

・6年目以降は,コンピュータの購入価格の1/10の金額を基にリース料率から算出された金額を,固定の月額で支払う。

(2)保守に関する費用

・導入当初から,保守料を固定の月額で保守業者に支払う。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

答え : イ

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › サービスマネジメント › サービスの運用

分野 : マネジメント系 › サービスマネジメント › サービスマネジメント › サービスの運用

問60

運用開始後のネットワーク構成の変更に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。

| ア | ネットワーク構成が複雑になるほど,ネットワーク管理ソフトウェアでの管理が困難となるので,経験豊富な担当者が構成を変更する必要がある。 |

|---|---|

| イ | ネットワーク構成を変更する場合は,ネットワークセキュリティを確保するために,すべての業務アプリケーションを停止させてから構成を変更する必要がある。 |

| ウ | ネットワーク構築時にネットワーク構成の十分な検討を行い,運用開始後は構成を変更しないようにする必要がある。 |

| エ | 必要に応じていつでもネットワーク構成の変更を行うことができるように,機器管理台帳やネットワーク図などを適時更新する必要がある。 |

問61

“システム管理基準” の説明はどれか。

| ア | コンピュータウイルスに対する予防,発見,駆除,復旧などについて実効性の高い対策をとりまとめたもの |

|---|---|

| イ | コンピュータ不正アクセスによる被害の予防,発見,再発防止などについて,組織及び個人が実行すべき対策をとりまとめたもの |

| ウ | 情報戦略を立案し,効果的な情報システム投資とリスクを低減するためのコントロールを適切に整備・運用するための事項をとりまとめたもの |

| エ | ソフトウェアの違法複製を防止するため,法人,団体などを対象として,ソフトウェアを使用するに当たって実行されるべき事項をとりまとめたもの |

問62

| ア | 業務ニーズにそった効率の良いデータ入力システムを実現するため,情報システム部門がデータ入力システムを開発してデータ入力する。 |

|---|---|

| イ | 情報システム部門の担当者は,その経験を生かし,システム開発においてデータの整合性が保てるように,長期間,同一部署に配置する。 |

| ウ | 情報システム部門の要員が他部門に異動する場合は,関連する資料をもたせ,システムトラブルなどの緊急時に戦力となるようにする。 |

| エ | 情報システム部門は,データを入力する利用部門からの独立を保ち,利用部門がデータの正確性を維持できるようにする。 |

問63

エンタープライズアーキテクチャの “四つの分類体系” に含まれるアーキテクチャは,ビジネスアーキテクチャ,テクノロジアーキテクチャ,アプリケーションアーキテクチャともう一つはどれか。

| ア | システムアーキテクチャ |

|---|---|

| イ | ソフトウェアアーキテクチャ |

| ウ | データアーキテクチャ |

| エ | バスアーキテクチャ |

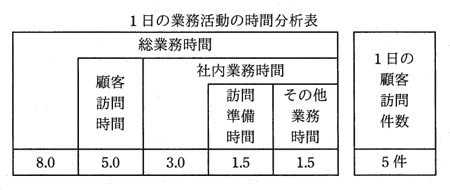

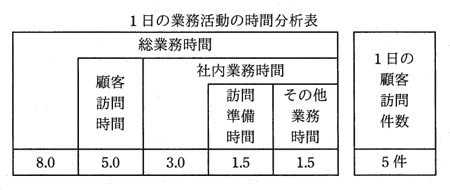

問64

ある営業部員の1日の業務活動を分析した結果は,表のとおりである。営業支援システムの導入によって訪問準備時間が1件当たり0.1時間短縮できる。総業務時間と1件当たりの顧客訪問時間を変えずに,1日の顧客訪問件数を6件にするには, “その他業務時間” を何時間削減する必要があるか。

| ア | 0.3 |

|---|---|

| イ | 0.5 |

| ウ | 0.7 |

| エ | 1.0 |

問65

| ア | 新たに構築する業務,システムの仕様を明確化し,それをベースにIT化範囲とその機能を具体的に明示し,この内容について取得者側の利害関係者間で合意する。 |

|---|---|

| イ | 事業の目的,目標を達成するために必要なシステムに関連する要求事項の集合とシステム化の方針,及び,システムを実現するための実施計画を得る。 |

| ウ | 新旧の業務の流れの違いを明確にし,業務の継続性を担保するために業務及びシステムの移行計画を作成,文書化し,実行する。 |

| エ | ハードウェア構成品目,ソフトウェア構成品目及び手作業を明確にし,システム方式及び各品目に割り振ったシステム要件を文書化する。 |

問66

要件定義において,ユーザや外部システムと,業務の機能を分離して表現することで,ユーザを含めた業務全体の範囲を明らかにするために使用される図はどれか。

| ア | アクティビティ図 |

|---|---|

| イ | オブジェクト図 |

| ウ | クラス図 |

| エ | ユースケース図 |

問67

SWOT分析を説明したものはどれか。

| ア | 企業の財務諸表を基に,収益性及び安全性を分析する手法である。 |

|---|---|

| イ | 経営戦略を立てるために,自社の強みと弱み,機会と脅威を分析する手法である。 |

| ウ | 自社製品・サービスの市場での位置付けや評価を明らかにする手法である。 |

| エ | 自社製品の価格設定のために,市場での競争力を分析する手法である。 |

問68

導入期,成長期,成熟期,衰退期などの各段階に応じて,製品改良,新品種の追加や製品廃棄を計画することを表すものはどれか。

| ア | エクスペリエンスカーブ効果 |

|---|---|

| イ | ビジネスコンティニュイティ計画 |

| ウ | プロダクトポートフォリオマネジメント |

| エ | プロダクトライフサイクル戦略 |

問70

電子自治体において,G to Bに該当するものはどれか。

| ア | 自治体内で電子決裁や電子公文書管理を行う。 |

|---|---|

| イ | 自治体の利用する物品や資材の電子調達,電子入札を行う。 |

| ウ | 住民基本台帳ネットワークによって,自治体間で住民票データを送受信する。 |

| エ | 住民票,戸籍謄本,婚姻届,パスポートなどを電子申請する。 |

問71

EDIを説明したものはどれか。

| ア | OSI基本参照モデルに基づく電子メールサービスの国際規格であり,メッセージの生成,転送,処理に関する総合的なサービスである。 |

|---|---|

| イ | ネットワーク内で伝送されるデータを蓄積したり,データのフォーマットを変換したりするサービスなど,付加価値を加えた通信サービスである。 |

| ウ | ネットワークを介して,商取引のためのデータをコンピュータ(端末を含む)間で標準的な規約に基づいて交換することである。 |

| エ | 発注情報をデータエントリ端末から入力することによって,本部又は仕入先に送信し,発注を行うシステムである。 |

問72

CIOの果たすべき役割はどれか。

| ア | 各部門の代表として,自部門のシステム化案を情報システム部門に提示する。 |

|---|---|

| イ | 情報技術に関する調査,利用研究,関連部門への教育などを実施する。 |

| ウ | 全社的観点から情報化戦略を立案し,経営戦略との整合性の確認や評価を行う。 |

| エ | 豊富な業務経験,情報技術の知識,リーダシップをもち,プロジェクトの運営を管理する。 |

問73

プロジェクトを準独立的な事業として遂行し,その成果に対して全面的な責任を負う起業者としての権限と責任を与えられる組織構造はどれか。

| ア | 事業部制組織 |

|---|---|

| イ | 社内ベンチャ組織 |

| ウ | ネットワーク組織 |

| エ | マトリックス組織 |

問74

ABC分析を適用する事例はどれか。

| ア | 顧客が買物をしたときの購入商品の組合せを把握したい。 |

|---|---|

| イ | 商品ごとの販売金額や粗利益額から,売れ筋商品を把握したい。 |

| ウ | 商品の品切れを起こさないように,きめ細かな販売見込数量を把握したい。 |

| エ | 地域ごとのオピニオンリーダにアンケート調査を行い,市場ニーズを把握したい。 |

問75

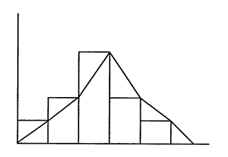

ある工場では,これまでに発生した不良品について,発生要因ごとの件数を記録している。この記録を基に,不良品発生の上位を占める要因と割合を表している図はどれか。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

問76

工場で,ある原料から生産している3種類の製品A,B及びCの単位量当たりの製造時間,原料所要量及び利益額を表に示す。この工場の月間合計製造時間は最大240時間であり,投入可能な原料は月間150kgである。

このとき,各製品をそれぞれどれだけ作ると最も高い利益が得られるかを求めるのに用いられる手法はどれか。

このとき,各製品をそれぞれどれだけ作ると最も高い利益が得られるかを求めるのに用いられる手法はどれか。

| 製 品 | A | B | C |

| 製造時間(時間) | 2 | 3 | 1 |

| 原料所要量(kg) | 2 | 1 | 2 |

| 利益額(千円) | 8 | 5 | 5 |

| ア | 移動平均法 |

|---|---|

| イ | 最小二乗法 |

| ウ | 線形計画法 |

| エ | 定量発注法 |

問77

| ア | 意匠法 |

|---|---|

| イ | 商標法 |

| ウ | 著作権法 |

| エ | 特許法 |

問78

労働者の就労に関して,雇用関係とは別の指揮命令系統に従うことになるのはどれか。

| ア | 移籍出向 |

|---|---|

| イ | 請負 |

| ウ | パートタイム |

| エ | 派遣 |