COBOL【COmmon Business Oriented Language】コボル

概要

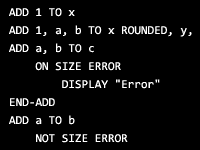

汎用の手続き型プログラミング言語で、英文に似た語彙や構文を採用しているのが大きな特徴である。例えば、「変数Xに1を足す」という処理は、数式に近い記法を採用する他の多くの言語では「X:=X+1」といったように記述するが、COBOLではこれを「ADD 1 TO X」と、処理内容を英文で記述したような表記が可能となっている(数式を利用した構文も用意されている)。

これにより、処理内容を厳密に英文で定義・記述することができれば、これを元に容易にCOBOLプログラムを作成することができ、また、出来上がったプログラムは英文を読み下すように内容を理解することできる。

一方、他の言語に比べ記述が冗長になりがちで、他言語に親しんだ開発者などは処理の流れが把握しにくいと感じることもある。処理内容によっては、記述の冗長さのために一見何をしようとしているのか分かりにくい難解なコードとなってしまうこともある。

歴史

COBOLの最初の仕様は、1959年から60年にかけて、アメリカ政府と大手コンピュータメーカーなどで組織する委員会「CODASYL」(Conference on Data Systems Languages)によって策定された。米政府発注のシステム開発プロジェクトで広く採用されたことから普及し、米国内のみならず日本を含む各国で大型汎用機(メインフレーム)の事務処理システム開発用の言語として定着した。

非常に歴史が長く基本設計の古い言語であるため、古臭い技術の代表として槍玉に挙げられることも多いが、2進化10進数の固定小数点数で極めて誤差の小さい金額計算ができるなど、現代の言語には見られない優れた特徴もある。2010年代にも標準規格の改訂が行われ、処理系の提供が続いている。

COBOLに熟達した技術者の引退が進み、近年では会計処理などでも新規開発のプロジェクトはJavaなど現代的な言語が採用される例が増えているが、官庁や大企業の既存システムの改修や更改などを中心に、現在も数多くのCOBOLプログラムが開発・運用・保守され続けている。

「COBOL」の関連用語

他の用語辞典による「COBOL」の解説 (外部サイト)

- ウィキペディア「COBOL」

- エリートネットワーク ビジネス用語集「COBOL」

- WhatIs.com (英語)「COBOL」

- Techopedia (英語)「Common Business Oriented Language」

- PC Magazine (英語)「COBOL」

本ページを参照・引用している文書・論文など (外部サイト)

- 横浜市「横浜市情報化の基本方針 用語解説

」(PDFファイル)にて引用 (2011年2月)

- 横浜市総務局「横浜市中期4か年計画

」(PDFファイル)にて引用 (2010年9月)