基本情報技術者(科目A)過去問集 - システムの構成

令和7年7月修了試験 問11

エッジコンピューティングの説明として,最も適切なものはどれか。

| ア | 画面生成やデータ処理をクライアント側で実行することによって,Webアプリケーションソフトウェアの操作性や表現力を高めること |

|---|---|

| イ | データが送信されてきたときだけ必要なサーバを立ち上げて,処理が終わり次第サーバを停止してリソースを解放すること |

| ウ | 複数のサーバやPCを仮想化して統合することによって一つの高性能なコンピュータを作り上げ,並列処理によって処理能力を高めること |

| エ | 利用者や機器に取り付けられたセンサなどのデータ発生源に近い場所にあるサーバなどでデータを一次処理し,処理のリアルタイム性を高めること |

令和7年6月修了試験 問11

仮想サーバの運用サービスで使用するライブマイグレーションの概念を説明したものはどれか。

| ア | 仮想サーバで稼働しているOSやソフトウェアを停止することなく,他の物理サーバに移し替える技術である。 |

|---|---|

| イ | データの利用目的や頻度などに応じて,データを格納するのに適したストレージへ自動的に配置することによって,情報活用とストレージ活用を高める技術である。 |

| ウ | 複数の利用者でサーバやデータベースを共有しながら,利用者ごとにデータベースの内容を明確に分離する技術である。 |

| エ | 利用者の要求に応じてリソースを動的に割り当てたり,不要になったリソースを回収して別の利用者のために移し替えたりする技術である。 |

令和6年12月修了試験 問11

| ア | 遠隔地にある資源を,遠隔地での処理方式を知らなくても,手元にある資源と同じ操作で利用できる。 |

|---|---|

| イ | システムの運用及び管理をそれぞれの組織で個別に行うことによって,その組織の実態に合ったサービスを提供することができる。 |

| ウ | 集中して処理せずに,データの発生場所やサービスの要求場所で処理することによって,通信コストを削減できる。 |

| エ | 対等な関係のコンピュータが複数あるので,一部が故障しても他のコンピュータによる処理が可能となり,システム全体の信頼性を向上させることができる。 |

令和6年7月修了試験 問11

フォールトトレラントシステムの説明として,適切なものはどれか。

| ア | システムが部分的に故障しても,システム全体としては必要な機能を維持するシステム |

|---|---|

| イ | 地域的な災害などの発生に備えて,遠隔地に予備を用意しておくシステム |

| ウ | 複数のプロセッサがネットワークを介して接続され,資源を共有するシステム |

| エ | 複数のプロセッサで一つのトランザクションを並行して処理し,結果を照合するシステム |

令和6年6月修了試験 問10

| ア | ディスクアットワンス |

|---|---|

| イ | ディスクキャッシュ |

| ウ | ディスクストライピング |

| エ | ディスクミラーリング |

令和6年6月修了試験 問11

フォールトトレラントシステムの実現方法に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。

| ア | システムを1台のコンピュータではなく,複数台のコンピュータで多重化する。 |

|---|---|

| イ | システムをフェールソフト構造ではなく,フェールセーフ構造にする。 |

| ウ | 装置や機器を多重化するのではなく,重要な処理を稼働率が高い装置で処理する。 |

| エ | ハードウェアではなく,ソフトウェアによってフォールトトレラントを実現する。 |

令和5年7月修了試験 問11

システムのスケールアウトに関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 既存のシステムにサーバを追加導入することによって,システム全体の処理能力を向上させる。 |

|---|---|

| イ | 既存のシステムのサーバの一部又は全部を,クラウドサービスなどに再配置することによって,システム運用コストを下げる。 |

| ウ | 既存のシステムのサーバを,より高性能なものと入れ替えることによって,個々のサーバの処理能力を向上させる。 |

| エ | 一つのサーバをあたかも複数のサーバであるかのように見せることによって,システム運用コストを下げる。 |

令和5年6月修了試験 問10

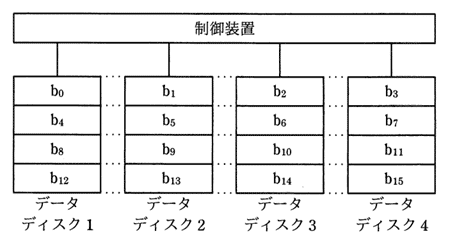

RAID1~5の方式の違いは,何に基づいているか。

| ア | 構成する磁気ディスク装置のアクセス性能 |

|---|---|

| イ | コンピュータ本体とのインタフェース |

| ウ | 磁気ディスク装置の信頼性を示すMTBFの値 |

| エ | データ及び冗長ビットの記録方法と記録位置との組合せ |

令和5年1月修了試験 問16

フェールセーフの考え方として,適切なものはどれか。

| ア | システムに障害が発生したときでも,常に安全側にシステムを制御する。 |

|---|---|

| イ | システムの機能に異常が発生したときに,すぐにシステムを停止しないで機能を縮退させて運用を継続する。 |

| ウ | システムを構成する要素のうち,信頼性に大きく影響するものを複数備えることによって,システムの信頼性を高める。 |

| エ | 不特定多数の人が操作しても,誤動作が起こりにくいように設計する。 |

令和4年12月修了試験 問15

3層クライアントサーバシステムの各層の役割のうち,適切なものはどれか。

| ア | データベースアクセス層は,データを加工してプレゼンテーション層に返信する。 |

|---|---|

| イ | ファンクション層は,データベースアクセス層で組み立てられたSQL文を解釈する。 |

| ウ | ファンクション層は,データを加工してプレゼンテーション層に返信する。 |

| エ | プレゼンテーション層は,データベースアクセス層にSQL文で問い合わせる。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

令和4年12月修了試験 問16

仮想化マシン環境を物理マシン20台で運用しているシステムがある。次の運用条件のとき,物理マシンが最低何台停止すると縮退運転になるか。

〔運用条件〕

(1)物理マシンが停止すると,そこで稼働していた仮想マシンは他の全ての物理マシンで均等に稼働させ,使用していた資源も同様に配分する。

(2)物理マシンが20台のときに使用する資源は,全ての物理マシンにおいて70%である。

(3)1台の物理マシンで使用している資源が90%を超えた場合,システム全体が縮退運転となる。

(4)(1)~(3)以外の条件は考慮しなくてよい。

〔運用条件〕

(1)物理マシンが停止すると,そこで稼働していた仮想マシンは他の全ての物理マシンで均等に稼働させ,使用していた資源も同様に配分する。

(2)物理マシンが20台のときに使用する資源は,全ての物理マシンにおいて70%である。

(3)1台の物理マシンで使用している資源が90%を超えた場合,システム全体が縮退運転となる。

(4)(1)~(3)以外の条件は考慮しなくてよい。

| ア | 2 |

|---|---|

| イ | 3 |

| ウ | 4 |

| エ | 5 |

令和4年7月修了試験 問45

| ア | 装置が故障したときは,システムが安全に停止するようにして,被害を最小限に抑える。 |

|---|---|

| イ | 装置が故障したときは,利用できる機能を制限したり,処理能力を低下させたりしても,システムは稼働させる。 |

| ウ | 装置が故障しても,システム全体の機能に影響がないように,二重化などを行って冗長な構成とする。 |

| エ | 利用者が誤った操作をしても,システムに異常が起こらないようにする。 |

令和4年6月修了試験 問16

システムの信頼性設計のうち,フールプルーフを採用した設計はどれか。

| ア | オペレータが不注意による操作誤りを起こさないように,操作の確認などに配慮した設計 |

|---|---|

| イ | システムの一部に異常や故障が発生したとき,その影響が小さくなるような設計 |

| ウ | 障害の発生を予防できるように,機器の定期保守を組み入れた運用システムの設計 |

| エ | 装置を二重化し,一方が故障してもその装置を切り離してシステムの運用を継続できる設計 |

令和3年1月修了試験 問25

ストアドプロシージャの利点はどれか。

| ア | アプリケーションプログラムからネットワークを介してDBMSにアクセスする場合,両者間の通信量を減少させる。 |

|---|---|

| イ | アプリケーションプログラムからの一連の要求を一括して処理することによって,DBMS内の実行計画の数を減少させる。 |

| ウ | アプリケーションプログラムからの一連の要求を一括して処理することによって,DBMS内の必要バッファ数を減少させる。 |

| エ | データが格納されているディスク装置へのI/O回数を減少させる。 |

令和2年12月修了試験 問14

| ア | 4 |

|---|---|

| イ | 5 |

| ウ | 6 |

| エ | 8 |

令和2年7月修了試験 問15

フォールトトレラントシステムを実現する上で不可欠なものはどれか。

| ア | システム構成に冗長性をもたせ,部品が故障してもその影響を最小限に抑えることによって,システム全体には影響を与えずに処理が続けられるようにする。 |

|---|---|

| イ | システムに障害が発生したときの原因究明や復旧のために,システム稼働中のデータベースの変更情報などの履歴を自動的に記録する。 |

| ウ | 障害が発生した場合,速やかに予備の環境に障害前の状態を復旧できるように,定期的にデータをバックアップする。 |

| エ | 操作ミスが発生しにくい容易な操作にするか,操作ミスが発生しても致命的な誤りにならないように設計する。 |

令和2年7月修了試験 問25

| ア | 2相コミットメント |

|---|---|

| イ | グループコミットメント |

| ウ | サーバプロセスのマルチスレッド化 |

| エ | ストアドプロシージャ |

令和1年12月修了試験 問15

フェールセーフ設計の考え方に該当するものはどれか。

| ア | 作業範囲に人間が入ったことを検知するセンサが故障したとシステムが判断した場合,ロボットアームを強制的に停止させる。 |

|---|---|

| イ | 数字入力フィールドに数字以外のものが入力された場合,システムから警告メッセージを出力して正しい入力を要求する。 |

| ウ | 専用回線に障害が発生した場合,すぐに公衆回線に切り替え,システムの処理能力が低下しても処理を続行する。 |

| エ | データ収集システムでデータ転送処理に障害が発生した場合,データ入力処理だけを行い,障害復旧時にまとめて転送する。 |

令和1年6月修了試験 問13

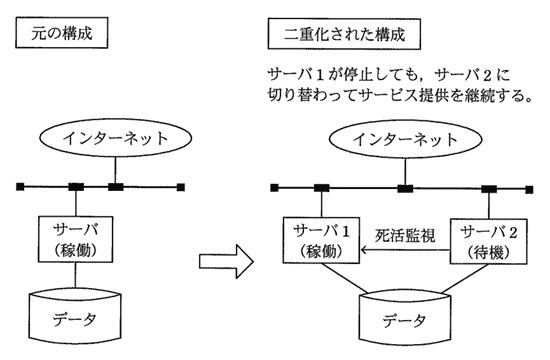

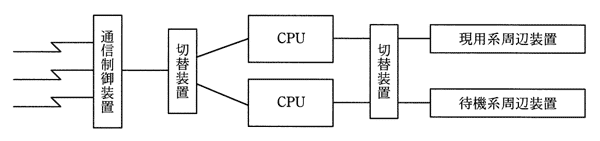

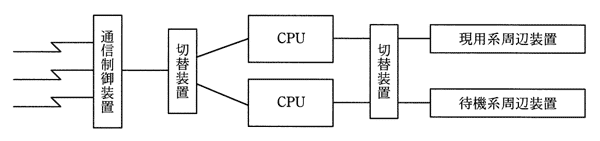

デュアルシステムの説明として,最も適切なものはどれか。

| ア | 同じ処理を行うシステムを二重に用意し,処理結果を照合することで処理の正しさを確認する。どちらかのシステムに障害が発生した場合は,縮退運転によって処理を継続する。 |

|---|---|

| イ | オンライン処理を行う現用系と,バッチ処理などを行いながら待機させる待機系を用意し,現用系に障害が発生した場合は待機系に切り替え,オンライン処理を続行する。 |

| ウ | 待機系に現用系のオンライン処理プログラムをロードして待機させておき,現用系に障害が発生した場合は,即時に待機系に切り替えて処理を続行する。 |

| エ | プロセッサ,メモリ,チャネル,電源系などを二重に用意しておき,それぞれの装置で片方に障害が発生した場合でも,処理を継続する。 |

平成31年春期 問13

| ア | 2系統のシステムで並列処理をすることによって性能を上げる方式である。 |

|---|---|

| イ | 2系統のシステムの負荷が均等になるように,処理を分散する方式である。 |

| ウ | 現用系と待機系の2系統のシステムで構成され,現用系に障害が生じたときに,待機系が処理を受け継ぐ方式である。 |

| エ | 一つの処理を2系統のシステムで独立に行い,結果を照合する方式である。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成30年12月修了試験 問13

バックアップシステム構成におけるホットサイトに関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 共同利用型のサイトを用意しておき,障害発生時に,バックアップしておいたデータやプログラムの媒体を搬入してシステムを復元し,業務を再開する。 |

|---|---|

| イ | 待機系サイトとして稼働させておき,ネットワークを介して常時データやプログラムの更新を行い,障害発生時に速やかに業務を再開する。 |

| ウ | 予備のサイトにハードウェアを用意して,定期的にバックアップしたデータやプログラムの媒体を搬入して保管しておき,障害発生時にはこれら保管物を活用してシステムを復元し,業務を再開する。 |

| エ | 予備のサイトをあらかじめ確保しておいて,障害発生時には必要なハードウェア,バックアップしておいたデータやプログラムの媒体を搬入してシステムを復元し,業務を再開する。 |

平成30年秋期 問13

| ア | Webサーバにクライアントの実行環境が実装されているので,リクエストのたびにクライアントとAPサーバの間で画面データをやり取りする必要がなく,データ通信量が少なくて済む。 |

|---|---|

| イ | Webブラウザの文字コード体系とAPサーバの文字コード体系の違いをWebサーバが吸収するので,文字化けが発生しない。 |

| ウ | データへのアクセスを伴う業務ロジックは,Webサーバのプログラムに配置されているので,業務ロジックの変更に伴って,APサーバのプログラムを変更する必要がない。 |

| エ | 負荷が軽い静的コンテンツへのリクエストはWebサーバで処理し,負荷が重い動的コンテンツへのリクエストはAPサーバで処理するように,クライアントからのリクエストの種類に応じて処理を分担できる。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成30年春期 問14

コンピュータを2台用意しておき,現用系が故障したときは,現用系と同一のオンライン処理プログラムをあらかじめ起動して待機している待機系のコンピュータに速やかに切り替えて,処理を続行するシステムはどれか。

| ア | コールドスタンバイシステム |

|---|---|

| イ | ホットスタンバイシステム |

| ウ | マルチプロセッサシステム |

| エ | マルチユーザシステム |

平成30年1月修了試験 問13

3層クライアントサーバシステムの説明のうち,適切なものはどれか。

| ア | システムを機能的に,Webサーバ,ファイアウォール,クライアントの3階層に分けたシステムである。 |

|---|---|

| イ | システムを機能的に,アプリケーション,通信,データベースの3階層に分けたシステムである。 |

| ウ | システムを物理的に,メインフレーム,サーバ,クライアントの3階層に分けたシステムである。 |

| エ | システムを論理的に,プレゼンテーション,ファンクション,データベースの3階層に分けたシステムである。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成29年12月修了試験 問9

グリッドコンピューティングの説明はどれか。

| ア | OSを実行するプロセッサ,アプリケーションを実行するプロセッサというように,それぞれの役割が決定されている複数のプロセッサによって処理を分散する方式である。 |

|---|---|

| イ | PCから大型コンピュータまで,ネットワーク上にある複数のプロセッサに処理を分散して,大規模な一つの処理を行う方式である。 |

| ウ | カーネルプロセスとユーザプロセスを区別せずに,同等な複数のプロセッサに処理を分散する方式である。 |

| エ | プロセッサ上でスレッド(プログラムの実行単位)レベルの並列化を実現し,プロセッサの利用効率を高める方式である。 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成29年12月修了試験 問13

クライアントサーバシステムの3層アーキテクチャを説明したものはどれか。

| ア | アプリケーションに必要なGUIとAPIをプレゼンテーション層とファンクション層に分離したアーキテクチャであり,データベースサーバを独立させている。 |

|---|---|

| イ | プレゼンテーション層,ファンクション層,データ層に分離したアーキテクチャであり,各層のOSは異なってもよい。 |

| ウ | プレゼンテーション層とデータ層をミドルウェア層によって連係したアーキテクチャであり,各層をネットワークで接続されたコンピュータに分散する。 |

| エ | プレゼンテーション層とファンクション層を結合し,データ層を分離したアーキテクチャであり,データベースサーバを効率的に運用できる。 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成29年秋期 問12

RAID5の記録方式に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 複数の磁気ディスクに分散してバイト単位でデータを書き込み,さらに,1台の磁気ディスクにパリティを書き込む。 |

|---|---|

| イ | 複数の磁気ディスクに分散してビット単位でデータを書き込み,さらに,複数の磁気ディスクにエラー訂正符号(ECC)を書き込む。 |

| ウ | 複数の磁気ディスクに分散してブロック単位でデータを書き込み,さらに,複数の磁気ディスクに分散してパリティを書き込む。 |

| エ | ミラーディスクを構成するために,磁気ディスク2台に同じ内容を書き込む。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成29年秋期 問14

社内業務システムをクラウドサービスへ移行することによって得られるメリットはどれか。

| ア | PaaSを利用すると,プラットフォームの管理やOSのアップデートは,サービスを提供するプロバイダが行うので,導入や運用の負担を軽減することができる。 |

|---|---|

| イ | オンプレミスで運用していた社内固有の機能を有する社内業務システムをSaaSで提供されるシステムへ移行する場合,社内固有の機能の移行も容易である。 |

| ウ | 社内業務システムの開発や評価で一時的に使う場合,SaaSを利用することによって自由度の高い開発環境が整えられる。 |

| エ | 非常に高い可用性が求められる社内業務システムをIaaSに移行する場合,いずれのプロバイダも高可用性を保証しているので移行が容易である。 |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成29年春期 問12

システムの性能を向上させるために,スケールアウトが適しているシステムはどれか。

| ア | 一連の大きな処理を一括して実行しなければならないので,並列処理が困難な処理が中心のシステム |

|---|---|

| イ | 参照系のトランザクションが多いので,複数のサーバで分散処理を行っているシステム |

| ウ | データを追加するトランザクションが多いので,データの整合性を取るためのオーバヘッドを小さくしなければならないシステム |

| エ | 同一のマスタデータベースがシステム内に複数配置されているので,マスタを更新する際にはデータベース間で整合性を保持しなければならないシステム |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成29年1月修了試験 問13

図に示すように,2系統のシステムで構成され,一方は現用系としてオンライン処理を行い,もう一方は待機系として現用系の故障に備えている。通常,待機系はバッチ処理を行っている。このようなシステム構成を何と呼ぶか。

| ア | シンプレックスシステム |

|---|---|

| イ | デュアルシステム |

| ウ | デュプレックスシステム |

| エ | パラレルプロセッサシステム |

平成28年秋期 問13

3層クライアントサーバシステム構成で実現したWebシステムの特徴として,適切なものはどれか。

| ア | HTMLで記述されたプログラムをサーバ側で動作させ,クライアントソフトはその結果を画面に表示する。 |

|---|---|

| イ | 業務処理の変更のたびに,Webシステムを動作させるための業務処理用アプリケーションをクライアント端末に送付し,インストールする必要がある。 |

| ウ | 業務処理はサーバ側で実行し,クライアントソフトはHTMLの記述に従って,その結果を画面に表示する。 |

| エ | クライアント端末には,サーバ側からのHTTP要求を待ち受けるサービスを常駐させておく必要がある。 |

平成28年秋期 問14

| ア | 稼働している複数のサーバ間で処理の整合性を取らなければならないので,データベースを共有する必要がある。 |

|---|---|

| イ | 障害が発生すると稼働中の他のサーバに処理を分散させるので,稼働中のサーバの負荷が高くなり,スループットが低下する。 |

| ウ | 処理を均等にサーバに分散できるので,サーバマシンが有効に活用でき,将来の処理量の増大に対して拡張性が確保できる。 |

| エ | 待機系サーバとして同一仕様のサーバが必要になるが,障害発生時には待機系サーバに処理を引き継ぐので,障害が発生してもスループットを維持することができる。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成28年7月修了試験 問14

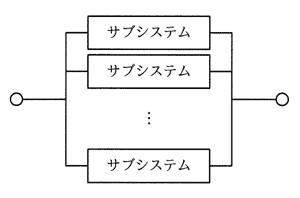

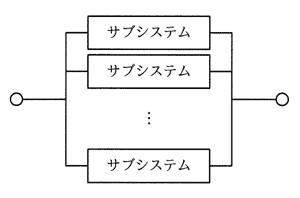

図のような並列システムにおいて,各サブシステムの稼働率が70%のとき,システム全体の稼働率99%以上にするためには,最低何台のサブシステムを並列に構成する必要があるか。ここで,サブシステムが1台でも稼働しているとき,システム全体は稼働しているものとする。

| ア | 3 |

|---|---|

| イ | 4 |

| ウ | 5 |

| エ | 6 |

平成28年1月修了試験 問13

クライアントサーバシステムの特徴として,適切なものはどれか。

| ア | クライアントとサーバが協調して,目的の処理を遂行する分散処理形態であり,サービスという概念で機能を分割し,サーバがサービスを提供する。 |

|---|---|

| イ | クライアントとサーバが協調しながら共通のデータ資源にアクセスするために,システム構成として密結合システムを採用している。 |

| ウ | クライアントは,多くのサーバからの要求に対して,互いに協調しながら同時にサービスを提供し,サーバからのクライアント資源へのアクセスを制御する。 |

| エ | サービスを提供するクライアント内に設置するデータベースも,規模に対応して柔軟に拡大することができる。 |

平成27年秋期 問13

2層クライアントサーバシステムと比較した3層クライアントサーバシステムの特徴として,適切なものはどれか。

| ア | クライアント側で業務処理専用のミドルウェアを採用しているので,業務処理の追加・変更などがしやすい。 |

|---|---|

| イ | クライアント側で業務処理を行い,サーバ側ではデータベース処理に特化できるので,ハードウェア構成の自由度も高く,拡張性に優れている。 |

| ウ | クライアント側の端末には,管理が容易で入出力のGUI処理だけを扱うシンクライアントを使用することができる。 |

| エ | クライアントとサーバ間でSQL文がやり取りされるので,データ伝送量をネットワークに合わせて最少化できる。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成27年春期 問27

| ア | クライアントとサーバの間の通信量を削減できる。 |

|---|---|

| イ | サーバ内でのデータベースファイルへのアクセス量を削減できる。 |

| ウ | サーバのメモリ使用量を削減できる。 |

| エ | データベースファイルの格納領域を削減できる。 |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成26年春期 問13

データベース(DB)へのアクセスを行うブラウザからのリクエスト処理を,Webサーバが受信し解読した後に行う一連の実行処理の順序はどれか。ここで,Webサーバはリクエスト処理ごとにDBへの接続と切断を行うものとする。

〔実行処理〕

① DBの切断

② DBへのアクセス

③ DBへの接続

④ HTML文書の組立て

⑤ SQL文の組立て

⑥ ブラウザへの送信

〔実行処理〕

① DBの切断

② DBへのアクセス

③ DBへの接続

④ HTML文書の組立て

⑤ SQL文の組立て

⑥ ブラウザへの送信

| ア | ③,②,⑤,④,⑥,① |

|---|---|

| イ | ③,④,②,⑤,⑥,① |

| ウ | ③,④,⑤,②,⑥,① |

| エ | ③,⑤,②,④,⑥,① |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成26年1月修了試験 問17

密結合マルチプロセッサシステムに関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 主記憶を共有する複数のプロセッサで構成され,各プロセッサは主記憶に存在する一つのOSによって制御される。 |

|---|---|

| イ | 独立に稼働する複数のプロセッサを磁気ディスクなどを共有することによって結合し,各プロセッサはプロセッサごとに存在するOSによって制御される。 |

| ウ | 独立に稼働する複数のプロセッサを通信線で結合し,各プロセッサはプロセッサごとに存在するOSによって制御される。 |

| エ | プロセッサと主記憶を結合したモジュールを複数個結合し,各プロセッサは各モジュールに分散するOSによって制御される。 |

平成25年秋期 問28

| ア | 2相コミットメント |

|---|---|

| イ | グループコミットメント |

| ウ | サーバプロセスのマルチスレッド化 |

| エ | ストアドプロシージャ |

平成25年6月修了試験 問16

クライアントサーバシステムの特徴として,適切なものはどれか。

| ア | クライアントとサーバのOSは,同一種類にする必要がある。 |

|---|---|

| イ | サーバはデータ処理要求を出し,クライアントはその要求を処理する。 |

| ウ | サーバは,必要に応じて処理の一部を更に別のサーバに要求するためのクライアント機能をもつことがある。 |

| エ | サーバは,ファイルサーバやプリントサーバなど,機能ごとに別のコンピュータに分ける必要がある。 |

平成25年6月修了試験 問17

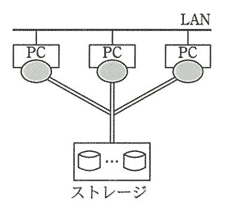

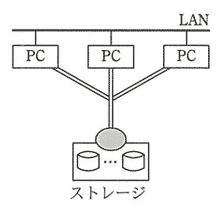

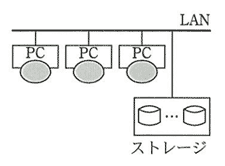

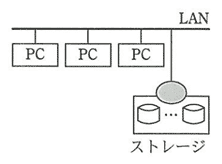

NAS(Network Attached Storage)の構成図として適切なものはどれか。ここで,図の網掛け部はストレージの管理専用のファイルシステムを,二重線はストレージアクセス用のプロトコルを使用する専用ネットワークを意味するものとする。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

平成25年6月修了試験 問18

| ア | デュアルシステム |

|---|---|

| イ | デュプレックスシステム |

| ウ | マルチプロセッシングシステム |

| エ | ロードシェアシステム |

平成24年7月修了試験 問15

クライアントサーバシステムの特徴に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 業務処理とデータベース処理を別サーバに分離した場合,一方のサーバに負荷が集中したときでもシステム全体としての処理能力の低下を回避することができる。 |

|---|---|

| イ | クライアントで業務処理の主要な部分を実行することによって,業務手続の変更に容易に対応することができる。 |

| ウ | ファイルサーバ,プリントサーバなどのようにサーバが専用化されている場合,個々のサーバの性能を容易に向上させることができる。 |

| エ | 複数のサーバに機能を分散させることによって,データやプログラムが1か所に集まる集中型のシステムよりもセキュリティを容易に高めることができる。 |

平成24年6月修了試験 問15

コンピュータシステムの構成に関する記述のうち,密結合マルチプロセッサシステムを説明したものはどれか。

| ア | 通常は一方のプロセッサは待機しており,本稼働しているプロセッサが故障すると,待機中のプロセッサに切り替えて処理を続行する。 |

|---|---|

| イ | 複数のプロセッサが磁気ディスクを共用し,それぞれ独立したOSで制御される。ジョブ単位で負荷を分散することで処理能力を向上させる。 |

| ウ | 複数のプロセッサが主記憶を共用し,単一のOSで制御される。システム内のタスクは,基本的にどのプロセッサでも実行できるので,細かい単位で負荷を分散することで処理能力を向上させる。 |

| エ | 並列に接続された2台のプロセッサが同時に同じ処理を行い,相互に結果を照合する。1台のプロセッサが故障すると,それを切り離して処理を続行する。 |

平成24年春期 問15

クラウドコンピューティングの説明として,最も適切なものはどれか。

| ア | あらゆる電化製品をインテリジェント化しネットワークに接続することによって,いつでもどこからでもそれらの機器の監視や操作ができるようになること |

|---|---|

| イ | 数多くのPCの計算能力を集積することによって,スーパコンピュータと同程度の計算能力を発揮させること |

| ウ | コンピュータの資源をネットワークを介して提供することによって,利用者がスケーラビリティやアベイラビリティの高いサービスを容易に受けられるようになること |

| エ | 特定のサーバを介することなく,ネットワーク上のPC同士が対等の関係で相互に通信を行うこと |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成23年秋期 問15

| ア | コールドスタンバイシステム,シンプレックスシステム,デュアルシステム |

|---|---|

| イ | コールドスタンバイシステム,デュアルシステム,シンプレックスシステム |

| ウ | シンプレックスシステム,コールドスタンバイシステム,デュアルシステム |

| エ | デュアルシステム,コールドスタンバイシステム,シンプレックスシステム |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成23年秋期 問16

シンクライアントシステムの特徴として,適切なものはどれか。

| ア | GPSを装備した携帯電話を端末にしたシステムであり,データエントリや表示以外に,利用者の所在地をシステムで把握できる。 |

|---|---|

| イ | 業務用のデータを格納したUSBメモリを接続するだけで,必要な業務処理がサーバ側で自動的に起動されるなど,データ利用を中心とした業務システムを簡単に構築することができる。 |

| ウ | クライアントに外部記憶装置がないシステムでは,サーバを防御することによって,ウイルスなどの脅威にさらされるリスクを低減することができる。 |

| エ | 周辺装置のインタフェースを全てUSBに限定したクライアントを利用することによって,最新の周辺機器がいつでも接続可能となるなど,システムの拡張性に優れている。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成23年秋期 問17

信頼性設計におけるフェールソフトの例として,適切なものはどれか。

| ア | アプリケーションを間違って終了してもデータを失わないように,アプリケーション側の機能で編集中のデータのコピーを常に記憶媒体に保存する。 |

|---|---|

| イ | 一部機能の障害によってシステムが停止しないよう,ハードウェアやソフトウェアを十分に検証し,信頼性の高いものだけでシステムを構成する。 |

| ウ | クラスタ構成のシステムにおいて,あるサーバが動作しなくなった場合でも,他のサーバでアプリケーションを引き継いで機能を提供する。 |

| エ | 電子メールでの返信が必要とされる受付システムの入力画面で,メールアドレスの入力フィールドを二つ設けて,同一かどうかをチェックする。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成23年1月修了試験 問15

クライアントサーバ方式の説明として,最も適切なものはどれか。

| ア | パソコンとワークステーションをLANで接続したシステムの構成方式の総称であり,パソコンをクライアント,ワークステーションをサーバと呼ぶ。 |

|---|---|

| イ | プロセス間通信機能を利用し,一連の処理を,サービスを受けるプロセスと,そのサービスを提供するプロセスとに分離したものである。 |

| ウ | ホストコンピュータの一部の機能と処理対象のデータファイルを端末に分散することによって,負荷の分散を図ることを主目的としたものである。 |

| エ | ホストコンピュータの代わりに配した複数のワークステーションと端末を接続し,負荷の水平分散を図ることを主目的としたものである。 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成23年1月修了試験 問44

ホットサイト方式の説明として,適切なものはどれか。

| ア | 遠隔地にバックアップデータを保管する方式 |

|---|---|

| イ | 遠隔地にバックアップに必要な施設を準備し,現在利用しているものと同じシステムを導入しておく方式 |

| ウ | 遠隔地にバックアップ用機器の設置場所を確保しておき,被災時に必要な機器を搬入し,代替する方式 |

| エ | バックアップをビジネスとしている企業に,被災時の代替処理を委託する方式 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成22年6月修了試験 問18

| ア | 一部の装置の故障がシステム全体の停止につながることが多い。 |

|---|---|

| イ | 機能の拡張や業務量の増大に対応したシステムの拡張が困難である。 |

| ウ | 機密保護やセキュリティの確保が容易である。 |

| エ | システム全体を効率よく運用するための運用管理が複雑になることが多い。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成22年春期 問14

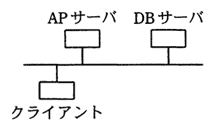

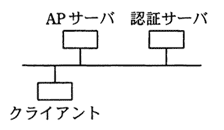

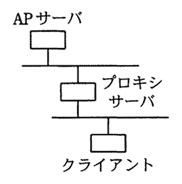

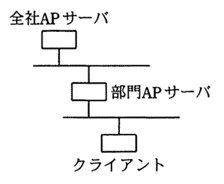

3層クライアントサーバシステムで,クライアント以外の2層をそれぞれ1台のサーバを使用して実装した場合のシステム構成として,適切なものはどれか。ここで,APはアプリケーションを,DBはデータベースを表す。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成22年1月修了試験 問11

RAIDに関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 誤り訂正にパリティビットを利用する場合,システムを構築する磁気ディスク装置の台数が少ないほど利用できる領域は大きくなる。 |

|---|---|

| イ | ストライピングを利用する場合,システムを構成する磁気ディスク装置の台数を偶数にする必要がある。 |

| ウ | パリティディスク方式とミラーディスク方式を比べると,ミラーディスク方式の方が利用できる領域は大きくなるが,書込みは遅くなる。 |

| エ | ミラーディスク方式で使う場合,利用できる領域は全ディスク容量の50%になる。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成22年1月修了試験 問15

グリッドコンピューティングの利用形態に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 多数のPCやサーバで集めたデータを,中央のサーバに送って集中処理をする。 |

|---|---|

| イ | 多数のPCやサーバに分散して格納されているデータのバックアップを,中央のサーバに取得する。 |

| ウ | 中央のサーバで,処理を並列処理可能な単位に分割し,それらを多数のPCやサーバで並列処理する。 |

| エ | 中央のサーバに集中して格納されているデータを,多数のPCやサーバで共有する。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成21年12月修了試験 問15

コンピュータシステムに関する記述のうち,デュプレックスシステムについて述べたものはどれか。

| ア | 複数の処理装置が主記憶を共用し,単一のオペレーティングシステムで制御される。1台が故障しても,残りの処理装置で処理を続行できる。 |

|---|---|

| イ | 複数の処理装置が,処理の負荷を分散させて処理能力を向上させるために,直列に接続されている。 |

| ウ | 平常時は一方の処理装置が待機しており,稼働中の処理装置が故障したら,待機中の処理装置に切り替えて処理を続行する。 |

| エ | 並列に接続された複数の処理装置が同時に同じ処理を行い,相互に結果を照合する。故障が発生すると,故障した処理装置を切り離し,処理を続行する。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成21年秋期 問15

ホットスタンバイ方式に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 待機系は,現用系が動作しているかどうかを監視していて,現用系のダウンを検出すると現用系が行っていた処理を直ちに引き継ぐ。 |

|---|---|

| イ | 待機系は,現用系に入力されるジョブを監視していて,処理量の大きいジョブが入力されると現用系に代わってこれを実行する。 |

| ウ | 待機系は,現用系の負荷状態を監視していて,現用系のオーバロード(過負荷状態)を検出するとオーバロードした分の処理を引き受けて実行する。 |

| エ | 待機系も現用系と同時に同じ処理を実行していて,現用系がダウンしても待機系が処理を完了する。 |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成21年6月修了試験 問13

RAIDの利用目的として,適切なものはどれか。

| ア | キャッシュメモリを使って,複数の磁気ディスクの読出しと書込みを高速にする。 |

|---|---|

| イ | 複数の磁気ディスクを使って,実効容量を向上させる。 |

| ウ | 複数の磁気ディスクを使って,障害時の被害を最小限に抑える。 |

| エ | 複数の磁気ディスクを同一きょう筐体に収納する。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

平成21年6月修了試験 問15

フェールセーフ設計の考え方として,適切なものはどれか。

| ア | 安全で信頼できる部品だけを用いて,想定期間中に故障が発生しないようにする。 |

|---|---|

| イ | 機器が故障したり人間が操作の間違いを犯したりしても,安全だけは確保する。 |

| ウ | 障害発生後に機能が低下するにしても,まずはシステムの運転を継続させる。 |

| エ | 定期的な点検によって,機器の正常な機能を維持し,連続稼働時間を延ばす。 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの構成