基本情報技術者(科目A)過去問集 - 業務分析・データ利活用

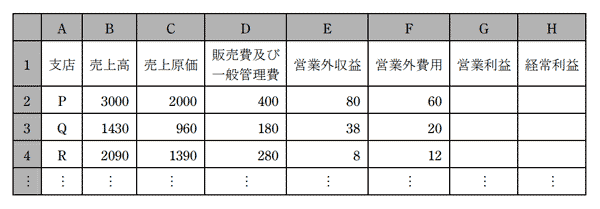

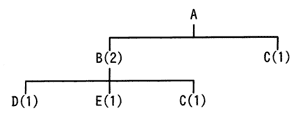

令和7年7月修了試験 問54

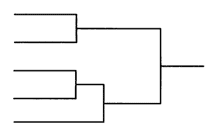

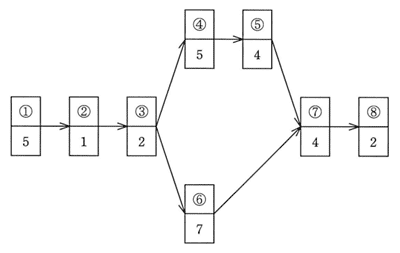

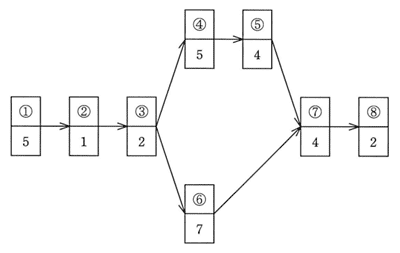

図は,製品Aの構成部品を示し,括弧内の数字は上位の製品・部品1個当たりの所要数量である。この製品Aを10個生産する場合,部品Cは,少なくとも何個発注する必要があるか。ここで,現在の部品Bの在庫は0個,部品Cの在庫は5個である。

| ア | 15 |

|---|---|

| イ | 20 |

| ウ | 25 |

| エ | 30 |

令和7年7月修了試験 問57

不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。ABC分析を行って,まずA群の製品に対策を講じることにした。A群の製品は何種類か。ここで,A群は70%以上とする。

| 製品 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 合計 |

| 個数 | 182 | 136 | 120 | 98 | 91 | 83 | 70 | 60 | 35 | 875 |

| ア | 3 |

|---|---|

| イ | 4 |

| ウ | 5 |

| エ | 6 |

令和7年7月修了試験 問58

“1次式で表現される制約条件の下にある資源を,どのように配分したら1次式で表される効果の最大が得られるか” という問題を解く手法はどれか。

| ア | 因子分析法 |

|---|---|

| イ | 回帰分析法 |

| ウ | 実験計画法 |

| エ | 線形計画法 |

令和7年6月修了試験 問50

現在の動向から未来を予測したり,システム分析に使用したりする手法であり,専門的知識や経験を有する複数の人にアンケート調査を行い,その結果を互いに参照した上で調査を繰り返して,集団としての意見を収束させる手法はどれか。

| ア | 因果関係分析法 |

|---|---|

| イ | クロスセクション法 |

| ウ | 時系列回帰分析法 |

| エ | デルファイ法 |

令和7年6月修了試験 問57

定量発注方式における経済的発注量を計算したところ,600個であった。発注から納入までの調達期間は5日間であり,安全在庫量が30個である場合,この購買品目の発注点は何個か。ここで,1日の平均消費量は50個であるとする。

| ア | 220 |

|---|---|

| イ | 250 |

| ウ | 280 |

| エ | 300 |

令和7年1月修了試験 問54

ある工場では表に示す3製品を製造している。実現可能な最大利益は何円か。ここで,各製品の月間需要量には上限があり,また,製造工程に使える工場の時間は月間200時間までで,複数種類の製品を同時に並行して製造することはできないものとする。

| 製品X | 製品Y | 製品Z | |

| 1個当たりの利益(円) | 1,800 | 2,500 | 3,000 |

| 1個当たりの製造所要時間(分) | 6 | 10 | 15 |

| 月間需要量上限(個) | 1,000 | 900 | 500 |

| ア | 2,625,000 |

|---|---|

| イ | 3,000,000 |

| ウ | 3,150,000 |

| エ | 3,300,000 |

令和7年1月修了試験 問57

生産設備の導入に際し,予測した利益は表のとおりである。期待値原理を用いた場合,設備計画案A~Dのうち,期待利益が最大になるものはどれか。

単位 百万円

単位 百万円

| 経済状況の予測状況 | |||||

| 状況1 | 状況2 | 状況3 | 状況4 | ||

| 予想確率 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |

| 設 備 計 画 案 | A | 40 | 10 | 0 | -6 |

| B | 7 | 18 | 10 | -10 | |

| C | 8 | 18 | 12 | -5 | |

| D | 2 | 4 | 12 | 30 | |

| ア | A |

|---|---|

| イ | B |

| ウ | C |

| エ | D |

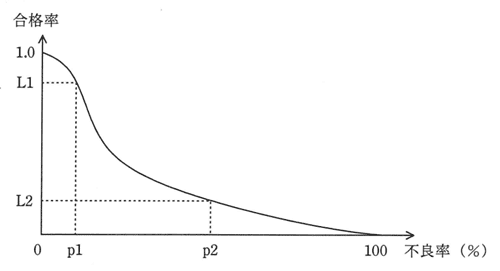

令和7年1月修了試験 問58

横軸にロットの不良率,縦軸にロットの合格率をとり,抜取検査でのロットの品質とその合格率との関係を表したものはどれか。

| ア | OC曲線 |

|---|---|

| イ | バスタブ曲線 |

| ウ | ポアソン分布 |

| エ | ワイブル分布 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

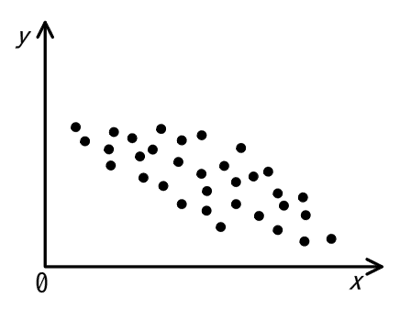

令和6年12月修了試験 問58

| ア | xからyを推定するためには,2次回帰係数の計算が必要である。 |

|---|---|

| イ | xからyを推定するための回帰式は,yからxを推定する回帰式と同じである。 |

| ウ | xとyの相関係数は正である。 |

| エ | xとyの相関係数は負である。 |

令和6年7月修了試験 問57

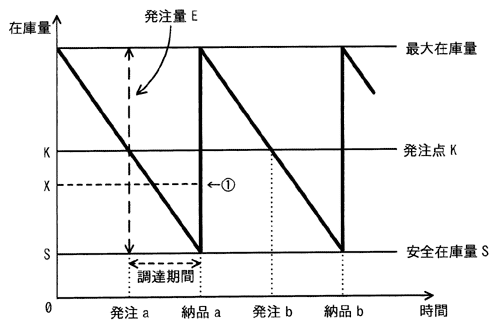

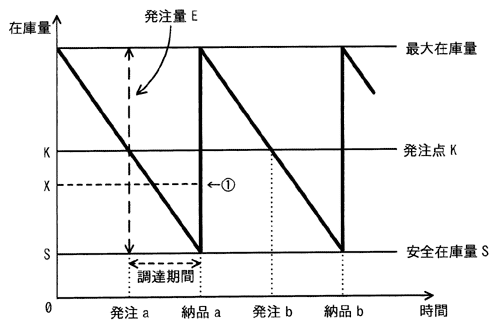

図は,定量発注方式の在庫モデルを表している。発注aの直後に使用量の予測が変わって,納品の直前の時点における在庫量予測が安全在庫量Sから①で示されるXになるとき,発注a時点での発注量Eに対する適切な変更はどれか。ここで,発注直後の発注量の変更は可能であり,納品直後の在庫量は最大在庫量を超えてはならないものとする。

| ア | E+S-Xを追加発注する。 |

|---|---|

| イ | K+S-Xを追加発注する。 |

| ウ | K-Xだけの発注を取り消す。 |

| エ | X-Sだけの発注を取り消す。 |

令和6年7月修了試験 問58

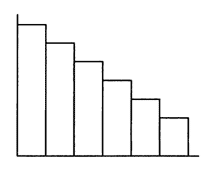

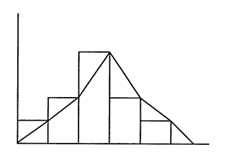

ヒストグラムとその利用目的を説明したものはどれか。

| ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ,結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |

|---|---|

| イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し,管理限界線を利用して客観的に管理する。 |

| ウ | 収集したデータを幾つかの階級に分類し,各階級に属するデータの個数を棒グラフとして描き,データの分布状況を視覚的に認識する。 |

| エ | データを幾つかの項目に分類し,出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ,累積和を折れ線グラフで描き,問題点を絞り込む。 |

令和6年6月修了試験 問47

BI(Business Intelligence)の活用事例として,適切なものはどれか。

| ア | 競合する他社が発行するアニュアルレポートなどの刊行物を入手し,経営戦略や財務状況を把握する。 |

|---|---|

| イ | 業績の評価や経営戦略の策定を行うために,業務システムなどに蓄積された膨大なデータを分析する。 |

| ウ | 電子化された学習教材を社員がネットワーク経由で利用することを可能にし,学習・成績管理を行う。 |

| エ | りん議や決裁など,日常の定型的業務を電子化することによって,手続を確実に行い,処理を迅速にする。 |

令和6年6月修了試験 問57

X社では,(1)~(4)に示す算定方式で在庫補充量を決定している。第n週の週末時点での在庫量をB[n],第n週の販売量をC[n]としたとき,第n週の週末に発注する在庫補充量の算出式はどれか。ここで,nは3以上とする。

〔在庫補充量の算定方式〕

(1)週末ごとに在庫補充量を算出し,発注を行う。在庫は翌週の月曜日に補充される。

(2)在庫補充量は,翌週の販売予測量から現在の在庫量を引き,安全在庫量を加えて算出する。

(3)翌週の販売予測量は,先週の販売量と今週の販売量の平均値とする。

(4)安全在庫量は,翌週の販売予測量の10%とする。

〔在庫補充量の算定方式〕

(1)週末ごとに在庫補充量を算出し,発注を行う。在庫は翌週の月曜日に補充される。

(2)在庫補充量は,翌週の販売予測量から現在の在庫量を引き,安全在庫量を加えて算出する。

(3)翌週の販売予測量は,先週の販売量と今週の販売量の平均値とする。

(4)安全在庫量は,翌週の販売予測量の10%とする。

| ア | (C[n-1]+C[n])/2×1.1-B[n] |

|---|---|

| イ | (C[n-1]+C[n])/2×1.1-B[n-1] |

| ウ | (C[n-1]+C[n])/2+C[n]×0.1-B[n] |

| エ | (C[n-2]+C[n−1])/2+C[n]×0.1−B[n] |

令和6年6月修了試験 問58

パレート図が有効に活用できる事例はどれか。

| ア | 新製品の発表会に際し,会場の準備や関係者への連絡などに落ち度がないような計画を立てる。 |

|---|---|

| イ | 建物の設計・施工に際し,幾つかの作業をどのような手順で進めれば最短時間で完成するかを調査する。 |

| ウ | 品質改善策の立案に際し,原因別の不良発生件数を分析し,優先取組テーマを選択する。 |

| エ | ライフサイクルが短い商品の販売計画策定に際し,競合他社の出方を想定して,幾つかの代替策を準備する。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

令和6年公開問題 問15

| ア | 関係データベースに蓄積された大量の財務データから必要な条件に合致するデータを抽出し,利用者が扱いやすい表計算ソフトウェアデータに加工する。 |

|---|---|

| イ | 個人情報を含むビッグデータを更に利活用するために,特定の個人を識別することができないように匿名化加工する。 |

| ウ | 住所データ項目の中にある,“ヶ” と “が” の混在や,丁番地の表記不統一を,標準化された表記へ統一するために加工する。 |

| エ | ソーシャルメディアの口コミを機械学習によって単語ごとに分解し,要約を作り,分析可能なデータに加工し,関係データベースに保管する。 |

答え : エ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

令和6年1月修了試験 問47

BI(Business Intelligence)を説明したものはどれか。

| ア | 企業内外のデータを蓄積し,分類・加工・分析して活用することによって,企業の意思決定の迅速化を支援する手法 |

|---|---|

| イ | 企業内の慣行などにとらわれず,業務プロセスを抜本的に再構築することによって,コスト・品質・サービスなどを改善する手法 |

| ウ | 企業内の業務の流れを可視化し,業務改善サイクルを適用することによって,継続的な業務改善を図る手法 |

| エ | 企業内の異なるシステムを互いに連結し,データやプロセスの統合を図ることによって,システムを全体として効率よく活用する手法 |

令和6年1月修了試験 問58

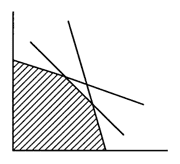

工場で,ある原料から生産している3種類の製品A,B及びCの単位量当たりの製造時間,原料所要量及び利益額を表に示す。この工場の月間合計製造時間は最大240時間であり,投入可能な原料は月間150kgである。

このとき,各製品をそれぞれどれだけ作ると最も高い利益が得られるかを求めるのに用いられる手法はどれか。

このとき,各製品をそれぞれどれだけ作ると最も高い利益が得られるかを求めるのに用いられる手法はどれか。

| 製 品 | A | B | C |

| 製造時間(時間) | 2 | 3 | 1 |

| 原料所要量(kg) | 2 | 1 | 2 |

| 利益額(千円) | 8 | 5 | 5 |

| ア | 移動平均法 |

|---|---|

| イ | 最小二乗法 |

| ウ | 線形計画法 |

| エ | 定量発注法 |

令和5年12月修了試験 問47

ビッグデータの活用事例を,ビッグデータの分析結果のフィードバック先と反映タイミングで分類した場合,表中のdに該当する活用事例はどれか。

| 分析結果の反映タイミング | |||

| 一定期間ごと | 即時 | ||

| 分析結果の フィードバック先 | 顧客全体 | a | b |

| 顧客個々 | c | d | |

| ア | 会員カードを用いて収集蓄積した大量の購買データから,一人一人の嗜好を分析し,その顧客の前月の購買額に応じて,翌月のクーポン券を発行する。 |

|---|---|

| イ | 会員登録をした来店客のスマートフォンから得られる位置データと,来店客の購買履歴データを基に,近くの売場にある推奨商品をスマートフォンに表示する。 |

| ウ | 系列店の過去数年分のPOSデータから月ごとに最も売れた商品のランキングを抽出し,現在の月に該当する商品の映像を店内のディスプレイに表示する。 |

| エ | 走行中の自動車から,車両の位置,速度などを表すデータをクラウド上に収集し分析することによって,各道路の現在の混雑状況をWebサイトに公開する。 |

令和5年7月修了試験 問57

商品の1日当たりの販売個数の予想確率が表のとおりであるとき,1個当たりの利益を1,000円とすると,利益の期待値が最大になる仕入個数は何個か。ここで,仕入れた日に売れ残った場合,1個当たり300円の廃棄ロスが出るものとする。

| 販売個数 | |||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | ||

| 仕 入 個 数 | 4 | 100% | - | - | - |

| 5 | 30% | 70% | - | - | |

| 6 | 30% | 30% | 40% | - | |

| 7 | 30% | 30% | 30% | 10% | |

| ア | 4 |

|---|---|

| イ | 5 |

| ウ | 6 |

| エ | 7 |

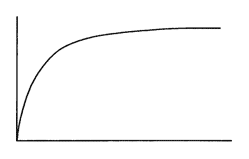

令和5年6月修了試験 問58

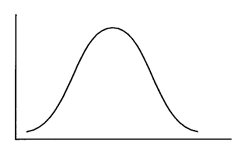

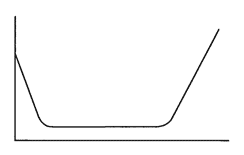

バスタブ曲線を説明したものはどれか。

| ア | 抜取り検査において,横軸にロットの不良率,縦軸にロットの合格率をとると,ある不良率のロットが合格する確率を知ることができる。不良率が高くなると合格率は下がる。 |

|---|---|

| イ | プログラムのテストにおいて,横軸にテスト時間,縦軸に障害累積数をとると,その形状は時間の経過に伴って増加率が次第に高くなり,ある時点以降は増加率が次第に鈍化し,一定の値に漸近していく。 |

| ウ | 横軸に時間,縦軸に故障率をとって経過を記録すると,使用初期は故障が多く,徐々に減少して一定の故障率に落ち着く。更に時間が経過すると再び故障率は増加する。 |

| エ | 横軸に累積生産量,縦軸に生産量1単位当たりのコストをとると,同一製品の累積生産量が増加するにつれて生産量単位当たりのコストが逓減していくという経験則を表す。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

令和5年1月修了試験 問75

PDPCを説明したものはどれか。

| ア | アンケートなどで得られる言語データを,それが語っている意味の近さに注目し,意味の近いもの同士を統合することで,言語データを要約する手法であり,断片的で漠然としたイメージを具体化するときに役立つ。 |

|---|---|

| イ | 工程の開始から完了までの各作業を,それぞれの関係を保ちながら時系列に並べて矢印で結んだ図であり,ある作業に遅れが生じたときの全体日程への影響を把握したり,最短日程を算出したりするのに役立つ。 |

| ウ | 実施過程で起こりうる不測の事態を事前に予測しながら,計画の開始から最終結果に至る過程や手順を時間の推移に従って矢印で結合した図であり,試行錯誤を避けられない状況における最適策の立案に役立つ。 |

| エ | 左端に最も大きな目的を書き,その右側に目的を達成するための手段を書き,さらに目的と手段の連鎖を展開して右端を最終手段である実施項目とする図であり,その実現可能性や経済性などを検討して,採用すべき実施項目の決定に役立つ。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

令和5年1月修了試験 問76

製品X及びYを生産するために2種類の原料A,Bが必要である。製品1個の生産に必要となる原料の量と調達可能量は表に示すとおりである。製品XとYの1個当たりの販売利益が,それぞれ100円,150円であるとき,最大利益は何円か。

| 原料 | 製品Xの1個 当たりの必要量 | 製品Yの1個 当たりの必要量 | 調達可能量 |

| A | 2 | 1 | 100 |

| B | 1 | 2 | 80 |

| ア | 5,000 |

|---|---|

| イ | 6,000 |

| ウ | 7,000 |

| エ | 8,000 |

令和4年12月修了試験 問65

定性的な評価項目を定量化するために評価点を与える方法がある。表に示す4段階評価を用いた場合,重み及び4段階評価の結果から評価されたシステム全体の目標達成度は,評価項目が全て目標どおりだった場合の評価点に対し,何%となるか。

4段階評価点 3:目標どおり 2:ほぼ目標どおり

1:部分改善 0:変わらず

| システムの評価項目 | 重み | 4段階評価の結果 |

| 省力化効果 期間の短縮 情報の統合化 | 5 8 12 | 目標どおり 変わらず 部分改善 |

1:部分改善 0:変わらず

| ア | 27 |

|---|---|

| イ | 36 |

| ウ | 43 |

| エ | 52 |

令和4年12月修了試験 問76

ある工場で製品A,Bを生産している。製品Aを1トン生産するのに,原料P,Qをそれぞれ4トン,9トン必要とし,製品Bについてもそれぞれ8トン,6トン必要とする。また,製品A,Bの1トン当たりの利益は,それぞれ2万円,3万円である。原料Pが40トン,Qが54トンしかないとき,製品A,Bの合計の利益が最大となる生産量を求めるための線形計画問題として定式化したものはどれか。ここで,製品A,Bの生産量をそれぞれxトン,yトンとする。

| ア | 条件 4x+8y≧40 9x+6y≧54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

|---|---|

| イ | 条件 4x+8y≦40 9x+6y≦54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

| ウ | 条件 4x+9y≧40 8x+6y≧54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

| エ | 条件 4x+9y≦40 8x+6y≦54 x≧0,y≧0 目的関数 2x+3y → 最大化 |

令和4年7月修了試験 問71

算出式を基に生産計画を立案するとき,cは幾つか。ここで,4月1日の繰越在庫数は,3月31日時点で400個である。

〔算出式〕

生産計画数 = 販売計画数 + 在庫計画数 - 繰越在庫数

単位 個

〔算出式〕

生産計画数 = 販売計画数 + 在庫計画数 - 繰越在庫数

単位 個

| 生産計画 | 販売計画 | 在庫計画 | |

| 4月1日 | a | 5,000 | 300 |

| 4月2日 | b | 4,500 | 250 |

| 4月3日 | c | 4,800 | 300 |

| 4月4日 | d | 4,600 | 250 |

| ア | 4,450 |

|---|---|

| イ | 4,550 |

| ウ | 4,850 |

| エ | 4,900 |

令和4年7月修了試験 問75

三つの製品A,B,Cを2台の機械M1,M2で加工する。加工は,M1→M2の順で行わなければならない。各製品をそれぞれの機械で加工するのに要する時間は,表のとおりである。

このとき,三つの製品をどの順序で加工すれば,加工を始めてから全製品の加工が終了するまでの時間が最も短くなるか。ここで,ある製品のM1での加工が終了したとき,別製品を続けてM1で加工することができるものとする。

このとき,三つの製品をどの順序で加工すれば,加工を始めてから全製品の加工が終了するまでの時間が最も短くなるか。ここで,ある製品のM1での加工が終了したとき,別製品を続けてM1で加工することができるものとする。

| 機械 | |||

| M1 | M2 | ||

| 製 品 | A | 7 | 3 |

| B | 5 | 6 | |

| C | 4 | 2 | |

| ア | A→C→B |

|---|---|

| イ | B→A→C |

| ウ | B→C→A |

| エ | C→B→A |

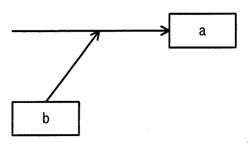

令和4年7月修了試験 問77

| ア | bはaの原因である。 |

|---|---|

| イ | bはaの手段である。 |

| ウ | bはaの属性である。 |

| エ | bはaの目的である。 |

令和4年6月修了試験 問76

ABC分析の活用事例はどれか。

| ア | 地域を格子状の複数の区画に分け,様々なデータ(人口,購買力など)に基づいて,より細かに地域分析をする。 |

|---|---|

| イ | 何回も同じパネリスト(回答者)に反復調査する。そのデータで地域の傾向や購入層の変化を把握する。 |

| ウ | 販売金額,粗利益金額などが高い商品から順番に並べ,その累計比率によって商品を幾つかの階層に分け,高い階層に属する商品の販売量の拡大を図る。 |

| エ | 複数の調査データを要因ごとに区分し,集計することによって,販売力の分析や同一商品の購入状況などの分析をする。 |

令和4年6月修了試験 問77

ゲーム理論を使って検討するのに適している業務はどれか。

| ア | イベント会場の入場ゲート数の決定 |

|---|---|

| イ | 売れ筋商品の要因の分析 |

| ウ | 競争者がいる地域での販売戦略の策定 |

| エ | 新規開発商品の需要の予測 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

令和4年1月修了試験 問76

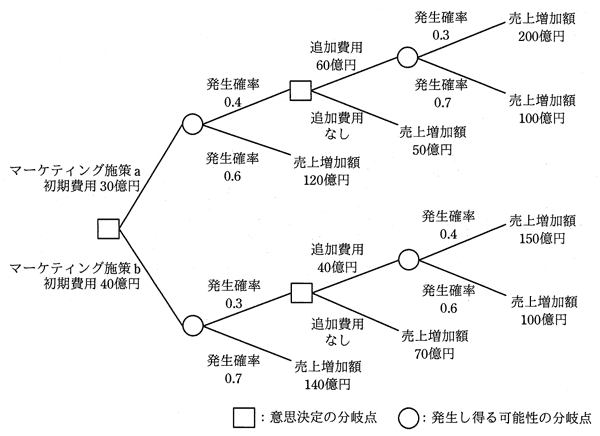

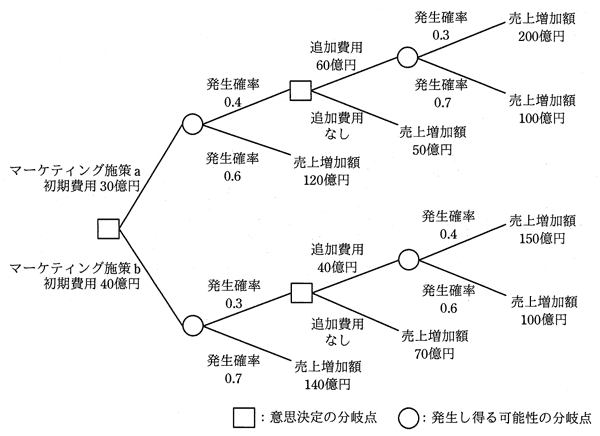

ビッグデータ分析の手法の一つであるデシジョンツリーを活用してマーケティング施策の判断に必要な事象を整理し,発生確率の精度を向上させた上で二つのマーケティング施策a,bの選択を行う。マーケティング施策を実行した場合の利益増加額(売上増加額-費用)の期待値が最大となる施策と,そのときの利益増加額の期待値の組合せはどれか。

| 施策 | 利益増加額の期待値(億円) | |

| ア | a | 70 |

| イ | a | 160 |

| ウ | b | 82 |

| エ | b | 162 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

令和4年1月修了試験 問78

表の条件で A~E の商品を販売したときの機会損失は何千円か。

| 商品 | 商品1個当たり利益(千円) | 商品数(個) | 仕入数(個) |

| A | 1 | 1,500 | 1,400 |

| B | 2 | 900 | 1,000 |

| C | 3 | 800 | 1,000 |

| D | 4 | 700 | 500 |

| E | 5 | 500 | 200 |

| ア | 800 |

|---|---|

| イ | 1,500 |

| ウ | 1,600 |

| エ | 2,400 |

令和3年12月修了試験 問75

A社とB社がそれぞれ2種類の戦略を採る場合の市場シェアが表のように予想されるとき,ナッシュ均衡,すなわち互いの戦略が相手の戦略に対して最適になっている組合せはどれか。ここで,表の各欄において,左側の数値がA社のシェア,右側の数値がB社のシェアとする。

単位 %

単位 %

| B社 | |||

| 戦略b1 | 戦略b2 | ||

| A社 | 戦略a1 | 40,20 | 50,30 |

| 戦略a2 | 30,10 | 25,25 | |

| ア | A社が戦略a1,B社が戦略b1を採る組合せ |

|---|---|

| イ | A社が戦略a1,B社が戦略b2を採る組合せ |

| ウ | A社が戦略a2,B社が戦略b1を採る組合せ |

| エ | A社が戦略a2,B社が戦略b2を採る組合せ |

令和3年12月修了試験 問76

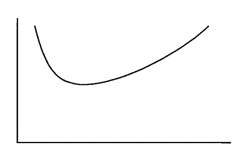

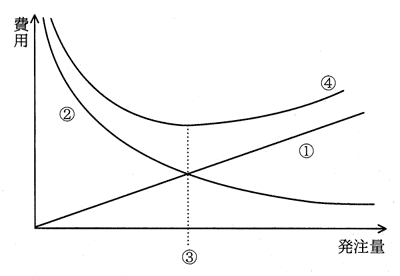

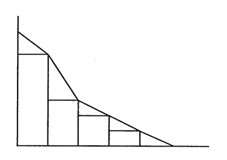

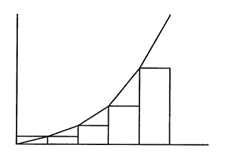

図は,定量発注方式を運用する際の費用と発注量の関係を示したものである。図中の3を表しているものはどれか。ここで,1回当たりの発注量をQ,1回当たりの発注費用をC,1単位当たりの年間保管費用をH,年間需要量をRとする。また,選択肢ア~エのそれぞれの関係式は成り立っている。

| ア | |

|---|---|

| イ | |

| ウ | |

| エ |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

令和2年12月修了試験 問76

良品である確率が0.9,不良品である確率が0.1の外注部品について,受入検査を行いたい。受入検査には四つの案があり,それぞれの良品と不良品1個に掛かる諸費用は表のとおりである。期待費用が最も低い案はどれか。

| 案 | 良品に掛かる費用 | 不良品に掛かる費用 |

| A | 0 | 1,500 |

| B | 40 | 1,000 |

| C | 80 | 500 |

| D | 120 | 200 |

| ア | A |

|---|---|

| イ | B |

| ウ | C |

| エ | D |

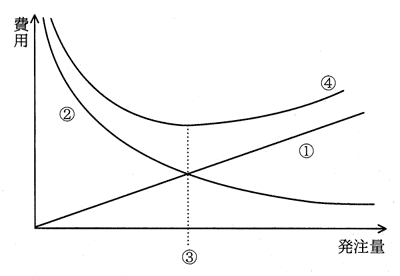

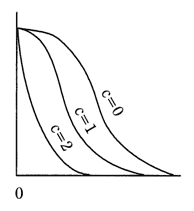

令和2年12月修了試験 問77

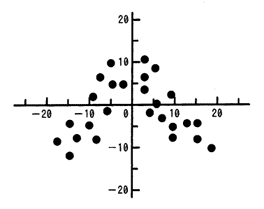

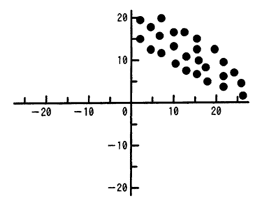

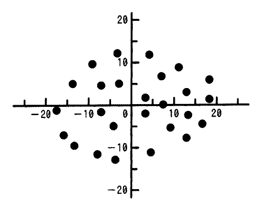

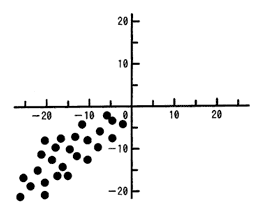

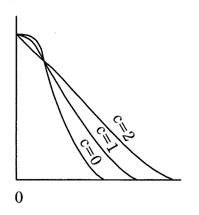

品質管理における検査特性曲線(OC曲線)は,通常,横軸にロットの不良率を,縦軸にはロットの合格率を目盛ったものである。大きさNのロットから,大きさnのサンプルを抜き取り,このサンプル中に見いだされた不良個数が合格判定個数c以下のときはロットを合格とし,cを超えたときはロットを不合格とする。

Nとnを一定にしてcを0,1,2と変えたときの,OC曲線の変化の傾向を表す図はどれか。

Nとnを一定にしてcを0,1,2と変えたときの,OC曲線の変化の傾向を表す図はどれか。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

令和2年7月修了試験 問75

ABC分析を適用する事例はどれか。

| ア | 顧客が買物をしたときの購入商品の組合せを把握したい。 |

|---|---|

| イ | 商品ごとの販売金額や粗利益額から,売れ筋商品を把握したい。 |

| ウ | 商品の品切れを起こさないように,きめ細かな販売見込数量を把握したい。 |

| エ | 地域ごとのオピニオンリーダにアンケート調査を行い,市場ニーズを把握したい。 |

令和2年6月修了試験 問68

他の技法では答えが得られにくい,未来予測のような問題に多く用いられ,(1)~(3)の手順に従って行われる予測技法はどれか。

(1)複数の専門家を回答者として選定する。

(2)質問に対する回答結果を集約してフィードバックし,再度質問を行う。

(3)回答結果を統計的に処理し,分布とともに回答結果を示す。

(1)複数の専門家を回答者として選定する。

(2)質問に対する回答結果を集約してフィードバックし,再度質問を行う。

(3)回答結果を統計的に処理し,分布とともに回答結果を示す。

| ア | クロスセクション法 |

|---|---|

| イ | シナリオライティング法 |

| ウ | 親和図法 |

| エ | デルファイ法 |

令和2年6月修了試験 問76

パレート図を説明したものはどれか。

| ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ,結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |

|---|---|

| イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し,管理限界線を利用して客観的に管理する。 |

| ウ | 収集したデータを幾つかの区間に分類し,各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き,品質のばらつきを捉える。 |

| エ | データを幾つかの項目に分類し,出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ累積和を折れ線グラフで描き,問題点を絞り込む。 |

令和1年7月修了試験 問63

改善の効果を定量的に評価するとき,複数の項目の評価点を統合し,定量化する方法として重み付け総合評価法がある。表の中で優先すべき改善案はどれか。

| 評価項目 | 評価項目の 重み | 改善案 | |||

| 案1 | 案2 | 案3 | 案4 | ||

| 省力化 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 |

| 期間短縮 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 |

| 資源削減 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 |

| ア | 案1 |

|---|---|

| イ | 案2 |

| ウ | 案3 |

| エ | 案4 |

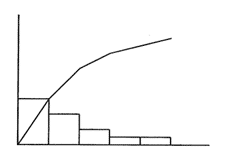

令和1年7月修了試験 問76

ある工場では,これまでに発生した不良品について,発生要因ごとの件数を記録している。この記録に基づいて,不良品発生の上位を占める要因と件数の累積割合を表したパレート図はどれか。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

平成31年1月修了試験 問66

電化製品に搭載する部品を試作するとき,全体のコストが最も安くなる開発方法はどれか。ここで,各工程の工期は,作成工程が6か月,改造工程が3か月,評価工程が2か月とする。また,1人月当たりのコストは,作成工程が60万円,改造工程及び評価工程がそれぞれ100万円とする。ただし,人月コスト,購入費及び委託費の三つ以外のコストは考慮しない。

| 開発方法 | 購入費 (万円) | 委託費 (万円) | 月当たりの人数(人) | |||

| 作成工程 | 改造工程 | 評価工程 | ||||

| ア | サンプルを購入 して社内で改造 | 2,000 | 0 | 0 | 4 | 1 |

| イ | 社外に一括委託 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 0 |

| ウ | 社内資産を改造 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |

| エ | 社内で新規作成 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |

平成30年12月修了試験 問62

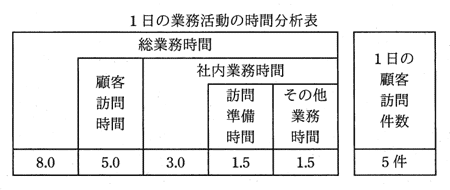

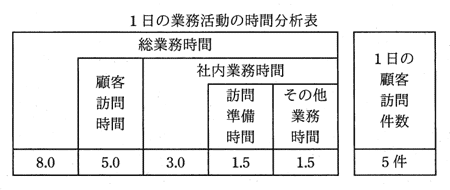

ある営業部員の1日の業務活動を分析した結果は,表のとおりである。営業支援システムの導入によって訪問準備時間が1件当たり0.1時間短縮できる。総業務時間と1件当たりの顧客訪問時間を変えずに,1日の顧客訪問件数を6件にするには,“その他業務時間” を何時間削減する必要があるか。

| ア | 0.3 |

|---|---|

| イ | 0.5 |

| ウ | 0.7 |

| エ | 1.0 |

平成30年12月修了試験 問64

ビッグデータを企業が活用している事例はどれか。

| ア | カスタマセンタへの問合せに対し,登録済みの顧客情報から連絡先を抽出する。 |

|---|---|

| イ | 最重要な取引先が公表している財務諸表から,売上利益率を計算する。 |

| ウ | 社内研修の対象者リスト作成で,人事情報から入社10年目の社員を抽出する。 |

| エ | 多種多様なソーシャルメディアの大量な書込みを分析し,商品の改善を行う。 |

平成30年秋期 問68

ある製品の設定価格と需要との関係が1次式で表せるとき,aに入る適切な数値はどれか。

(1)設定価格を3,000円にすると,需要は0個になる。

(2)設定価格を1,000円にすると,需要は60,000個になる。

(3)設定価格を1,500円にすると,需要は [ a ] 個になる。

(1)設定価格を3,000円にすると,需要は0個になる。

(2)設定価格を1,000円にすると,需要は60,000個になる。

(3)設定価格を1,500円にすると,需要は [ a ] 個になる。

| ア | 30,000 |

|---|---|

| イ | 35,000 |

| ウ | 40,000 |

| エ | 45,000 |

平成30年秋期 問76

連関図法を説明したものはどれか。

| ア | 事態の進展とともに様々な事象が想定される問題について,対応策を検討して望ましい結果に至るプロセスを定める方法である。 |

|---|---|

| イ | 収集した情報を相互の関連によってグループ化し,解決すべき問題点を明確にする方法である。 |

| ウ | 複雑な要因の絡み合う事象について,その事象間の因果関係を明らかにする方法である。 |

| エ | 目的・目標を達成するための手段・方策を順次展開し,最適な手段・方策を追求していく方法である。 |

平成30年7月修了試験 問64

企業が保有する顧客や市場などの膨大なデータから,有用な情報や関係を見つけ出す手法はどれか。

| ア | データウェアハウス |

|---|---|

| イ | データディクショナリ |

| ウ | データフローダイアグラム |

| エ | データマイニング |

平成30年春期 問61

| ア | 応対マニュアルや顧客の基本情報を電子化したものを,オペレータの要求時に応対用の画面にポップアップ画面として表示する。 |

|---|---|

| イ | 顧客の問合せの内容に応じて,関連資料や過去の応対に関する全履歴から,最適な回答をリアルタイムで導き出す。 |

| ウ | 電話応対中のオペレータが回答に窮したときに,その電話や応対画面をベテランのオペレータや専門要員に転送する。 |

| エ | ベテランのオペレータが講師となり,応対マニュアルを教材にして,新人オペレータに対するロールプレイング研修を繰り返して実施する。 |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成30年春期 問63

ビッグデータ活用の発展過程を次の4段階に分類した場合,第4段階に該当する活用事例はどれか。

〔ビッグデータ活用の発展段階〕

第1段階:過去や現在の事実の確認(どうだったのか)

第2段階:過去や現在の状況の解釈(どうしてそうだったのか)

第3段階:将来生じる可能性がある事象の予測(どうなりそうなのか)

第4段階:将来の施策への展開(どうしたら良いのか)

〔ビッグデータ活用の発展段階〕

第1段階:過去や現在の事実の確認(どうだったのか)

第2段階:過去や現在の状況の解釈(どうしてそうだったのか)

第3段階:将来生じる可能性がある事象の予測(どうなりそうなのか)

第4段階:将来の施策への展開(どうしたら良いのか)

| ア | 製品のインターネット接続機能を用いて,販売後の製品からの多数の利用者による操作履歴をビッグデータに蓄積し,機能の使用割合を明らかにする。 |

|---|---|

| イ | 多数の利用者による操作履歴が蓄積されたビッグデータの分析結果を基に,当初,メーカが想定していなかった利用者の誤操作とその原因を見つけ出す。 |

| ウ | ビッグデータを基に,利用者の誤操作の原因と,それによる故障率の増加を推定し,利用者の誤操作を招きにくいユーザインタフェースに改良する。 |

| エ | 利用者の誤操作が続いた場合に想定される製品の故障率の増加を,ビッグデータを用いたシミュレーションで推定する。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成30年1月修了試験 問76

ガントチャートを説明したものはどれか。

| ア | 作業別に作業内容とその実施期間を棒状に図示したものであり,作業の予定や実績を示す場合に効果的である。 |

|---|---|

| イ | 散点グラフにプロットされた要素の,比較的短期間での座標上の移動変化を示す場合に効果的である。 |

| ウ | 複数の属性項目の値を線で結び,その値のバランスを評価する場合に効果的である。 |

| エ | 棒グラフと折れ線グラフを組み合わせ,管理上の優先度を明示する場合に効果的である。 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成29年春期 問75

会議におけるファシリテータの役割として,適切なものはどれか。

| ア | 技術面や法律面など,自らが専門とする特定の領域の議論に対してだけ,助言を行う。 |

|---|---|

| イ | 議長となり,経営層の意向に合致した結論を導き出すように議論をコントロールする。 |

| ウ | 中立公平な立場から,会議の参加者に発言を促したり,議論の流れを整理したりする。 |

| エ | 日程調整・資料準備・議事録作成など,会議運営の事務的作業に特化した支援を行う。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成29年春期 問76

親和図法を説明したものはどれか。

| ア | 事態の進展とともに様々な事象が想定される問題について対応策を検討し,望ましい結果に至るプロセスを定める方法である。 |

|---|---|

| イ | 収集した情報を相互の関連によってグループ化し,解決すべき問題点を明確にする方法である。 |

| ウ | 複雑な要因が絡み合う事象について,その事象間の因果関係を明らかにする方法である。 |

| エ | 目的・目標を達成するための手段・方策を順次展開し,最適な手段・方策を追求していく方法である。 |

平成28年12月修了試験 問76

取扱商品をABC分析した場合,Aグループの管理対象となる商品の商品番号はどれか。

| 商品番号 | 年間販売数 | 単価 | 年間売上高 |

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

110 60 10 130 50 1 10 150 20 50 |

2 40 4 1 12 25 2 2 2 1 |

220 2,400 40 130 600 25 20 300 40 50 |

| 合計 | 591 | 3,825 |

| ア | 1と2 |

|---|---|

| イ | 2と5 |

| ウ | 2と6 |

| エ | 4と8 |

平成28年6月修了試験 問73

構成表の製品Aを300個出荷しようとするとき,部品bの正味所要量は何個か。ここで,A,a,b,c の在庫量は在庫表のとおりとする。また,他の仕掛残,注文残,引当残などはないものとする。

構成表(単位 個)

|

在庫表(単位 個)

| ||||||||||||||||||||||||||

| ア | 200 |

|---|---|

| イ | 600 |

| ウ | 900 |

| エ | 1,500 |

平成28年1月修了試験 問75

パレート図を説明したものはどれか。

| ア | 2変数を縦軸と横軸にとり,測定された値を打点し作図して,相関関係を見る。 |

|---|---|

| イ | 管理項目を出現頻度の大きい順に並べた棒グラフとその累積和の折れ線グラフを作成し,管理上の重要項目を選択する。 |

| ウ | 作業別に内容と期間を棒状に図示し,作業の予定や実績を示す。 |

| エ | 複数項目の基準値に対する比率をプロットし,各点を線で結んだ形状によって,全体のバランスを比較する。 |

平成28年1月修了試験 問78

昨年度と今年度の入社試験問題を比較するために,多数の社員に両年度の問題を解答させた。昨年度の問題の得点をx軸に,今年度の問題の得点をy軸にとって,相関係数と回帰直線を求めた。〔結果〕から分かることはどれか。

〔結果〕

相関係数は,0.8であった。

回帰直線の傾きは,1.1であった。

回帰直線のy切片の値は,10であった。

〔結果〕

相関係数は,0.8であった。

回帰直線の傾きは,1.1であった。

回帰直線のy切片の値は,10であった。

| ア | 回帰直線の切片の値から,今年度の問題の得点が0点の人でも,昨年度の問題では10点程度とれることが分かる。 |

|---|---|

| イ | 回帰直線の傾きから,今年度の問題の平均点は,昨年度の問題の平均点の1.1倍であることが分かる。 |

| ウ | 回帰直線の傾きと切片の値から,今年度の問題は昨年度の問題に比べて得点しやすい傾向にあることが分かる。 |

| エ | 回帰直線の傾きと相関係数の値から,今年度の問題は質が高いことが分かる。 |

平成27年7月修了試験 問77

管理図を説明したものはどれか。

| ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ,結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |

|---|---|

| イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し,管理限界線を利用して客観的に管理する。 |

| ウ | 収集したデータを幾つかの区間に分類し,各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き,品質のばらつきを捉える。 |

| エ | データを幾つかの項目に分類し,出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ累積和を折れ線グラフで描き,問題点を絞り込む。 |

平成27年1月修了試験 問75

ABC分析を説明したものはどれか。

| ア | POSシステムで収集した販売情報から,顧客が買物をした際の購入商品の組合せなどを分析する。 |

|---|---|

| イ | 網の目状に一定の経線と緯線で区切った地域に対して,人口,購買力など様々なデータを集計し,より細かく地域の分析を行う。 |

| ウ | 一定の目的で地域を幾つかに分割し,各地域にオピニオンリーダを選んで反復調査を行い,地域の傾向や実態を把握する。 |

| エ | 商品ごとの販売金額又は粗利益額を高い順に並べ,その累計比率から商品を三つのランクに分けて商品分析を行い,売れ筋商品を把握する。 |

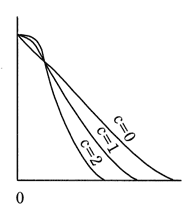

平成26年12月修了試験 問75

| ア | p1%よりも大きい不良率のロットが合格する確率は,L1以上である。 |

|---|---|

| イ | p1%よりも小さい不良率のロットが不合格となる確率は,1.0-L1以上である。 |

| ウ | p2%よりも大きい不良率のロットが合格する確率は,L2以下である。 |

| エ | p2%よりも小さい不良率のロットが不合格となる確率は,L2以下である。 |

平成26年6月修了試験 問77

製品M,Nを,機械P,Qによる2工程で生産している。表は,各製品を1単位生産するために要する各機械の所要時間,及び各製品の1単位当たりの販売利益を示す。機械P,Qの月間稼働可能時間はいずれも200時間である。販売利益が最大となるように製品M,Nを生産し,すべてを販売したときの販売利益は何万円か。ここで,製品M,Nともに生産工程の順番に制約はなく,どちらの機械を先に使用しても製品は生産できるものとする。

| 機械P | 機械Q | 単位当たり販売利益 | |

| 製品M | 30分 | 20分 | 2,500円 |

| 製品N | 10分 | 30分 | 3,000円 |

| ア | 110 |

|---|---|

| イ | 120 |

| ウ | 135 |

| エ | 140 |

平成26年春期 問76

六つの部署に合計30台のPCがある。その全てのPCで使用するソフトウェアを購入したい。表に示す購入方法がある場合,最も安く購入すると何円になるか。ここで,各部署には最低1冊のマニュアルが必要であるものとする。

| 購入方法 | 使用権 | マニュアル | 価格(円) |

| 単体で1本 | 1 | 1 | 15,000 |

| 1ライセンス | 1 | 0 | 12,000 |

| 5ライセンス | 5 | 0 | 45,000 |

| ア | 270,000 |

|---|---|

| イ | 306,000 |

| ウ | 315,000 |

| エ | 318,000 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成26年1月修了試験 問74

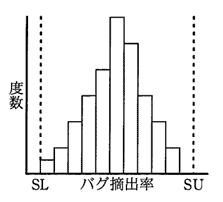

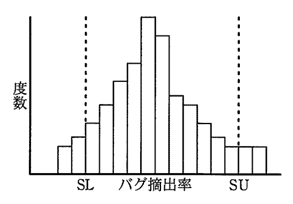

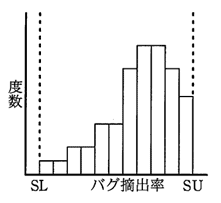

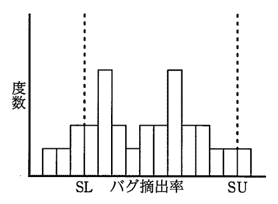

ある単体テスト工程では,1,000ステップ当たりのバグ摘出率はほぼ正規分布になることが分かっている。チーム別のバグ摘出率をヒストグラムで表したところ,バグ摘出率が高いことを嫌ってデータを意図的に操作し,管理値内に収めてしまったチームがあることが推測できた。これに該当するヒストグラムはどれか。ここで,SLは管理下限,SUは管理上限を表す。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成25年12月修了試験 問75

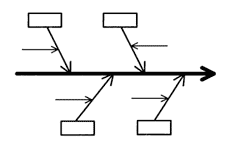

特性要因図を説明したものはどれか。

| ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ,結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |

|---|---|

| イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し,管理限界線を利用して客観的に管理する。 |

| ウ | 収集したデータを幾つかの区間に分類し,各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き,品質のばらつきを捉える。 |

| エ | データを幾つかの項目に分類し,出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ,累積和を折れ線グラフで描き,問題点を絞り込む。 |

平成25年7月修了試験 問73

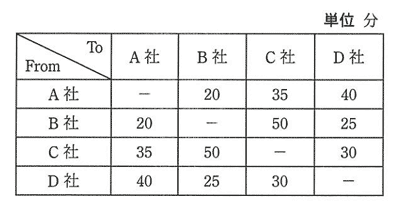

表は,顧客(x,y,z)を営業担当者(A,B,C)が担当するときの売上高を示している。例えば,営業担当者Aの顧客xに対する売上高は2百万円である。各営業担当者は,顧客を1人しか担当できないとするとき,最大の売上高は何百万円か。

単位 百万円

単位 百万円

| 営業担当者 | ||||

| A | B | C | ||

| 顧 客 | x | 2 | 5 | 7 |

| y | 4 | 3 | 8 | |

| z | 5 | 6 | 6 | |

| ア | 16 |

|---|---|

| イ | 17 |

| ウ | 18 |

| エ | 19 |

平成25年6月修了試験 問74

| ア | 95 |

|---|---|

| イ | 110 |

| ウ | 140 |

| エ | 150 |

平成25年春期 問75

フィージビリティスタディの説明はどれか。

| ア | 新しい事業やプロジェクトなどの計画に対して,その実行可能性を評価するために調査し,検証することである。 |

|---|---|

| イ | ある一定の役割を演じることによって,技術の習得,行動・価値観の理解,問題解決の能力開発などを促進することである。 |

| ウ | 演繹的アプローチによって,目的とする機能を展開して理想システムを描き,現状を理想システムに合うように変えていく手法である。 |

| エ | 複数人が集まって,他者の意見を批判せず自由に意見を出し合うことで,アイディアを創出していく手法である。 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成25年春期 問76

表は,製品A,Bを生産するのに必要な製品1単位当たりの原料使用量及び設備使用時間と,それぞれの制約条件を示している。製品1単位当たりの利益が,製品Aが5万円,製品Bが4万円であるとき,1日の最大利益は何万円か。

| 製品A | 製品B | 制約条件 | |

| 原料(kg/製品) | 2 | 4 | 1日当たり合計16kgまで使用可能 |

| 設備(時間/製品) | 3 | 2 | 1日当たり延べ12時間まで使用可能 |

| ア | 16 |

|---|---|

| イ | 20 |

| ウ | 22 |

| エ | 24 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成25年1月修了試験 問74

T商店では毎日KとLという菓子を作り,これを組み合わせて箱詰めした商品MとNを販売している。箱詰めの組合せと1商品当たりの利益は表に示すとおりである。Kの1日の最大製造能力は360個であり,Lの1日の最大製造能力は240個である。1日の販売利益を最大にするように,商品MとNを製造し,全て販売したときの利益は何円か。

| K(個) | L(個) | 販売利益(円) | |

| 商品M | 6 | 2 | 600 |

| 商品N | 3 | 4 | 400 |

| ア | 24,000 |

|---|---|

| イ | 36,000 |

| ウ | 40,000 |

| エ | 48,000 |

平成24年12月修了試験 問74

A社は100億円の売上があり,広告を打つと売上が増加することが分かっている。その場合の売上の伸び率は,10%,15%,20%が期待でき,その確率はそれぞれ0.25,0.5,0.25である。広告を打った場合の期待できる売上は何億円か。

| ア | 105 |

|---|---|

| イ | 110 |

| ウ | 115 |

| エ | 120 |

平成24年1月修了試験 問73

あるコンピュータセンタでは,定期発注方式によって納期3か月の用紙を毎月月初めに購入している。表の条件のとき,今月の発注量は何千枚か。

単位 千枚

単位 千枚

| 当月初在庫量 | 180 |

| 月間平均使用量 | 60 |

| 発注残 | 50 |

| 安全在庫量 | 30 |

| ア | 10 |

|---|---|

| イ | 40 |

| ウ | 60 |

| エ | 90 |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成24年1月修了試験 問75

品質などのある結果の原因と考えられる要素を整理して考えをまとめ,本質的な原因や真の原因を追求する場合に使われる分析技法として,適切なものはどれか。

| ア | 散布図 |

|---|---|

| イ | 特性要因図 |

| ウ | パレート図 |

| エ | ヒストグラム |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成23年12月修了試験 問73

分析対象としている問題に数多くの要因が関係し,それらが相互に絡みあっているとき,原因と結果,目的と手段といった関係を追求していくことによって,因果関係を明らかにし,解決の糸口をつかむための図はどれか。

| ア | アローダイアグラム |

|---|---|

| イ | パレート図 |

| ウ | マトリックス図 |

| エ | 連関図 |

平成23年7月修了試験 問56

図やチャートの使い方に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | 記憶装置の容量とアクセス速度の関係を示すために,フローチャートを用いる。 |

|---|---|

| イ | 緊急時の電話連絡の順序を示すために,ガントチャートを用いる。 |

| ウ | システム開発プロジェクトの進捗悪化の原因を把握するために,特性要因図を用いる。 |

| エ | 文房具購入の一連の手続を示すために,連関図を用いる。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成23年7月修了試験 問70

データマイニングとは,データベースに蓄積されている大量の生データに対し,統計やパターン認識などの手法を用いることによって,認識されていなかった規則性や関係性を導き出す技術である。データマイニングの応用分野として,最も適切なものはどれか。

| ア | 顧客に応じた商品の推薦 |

|---|---|

| イ | 生産計画に基づく製造機械の割当て |

| ウ | 店舗別商品カテゴリ別の売上高の集計 |

| エ | 累計購買金額による優良顧客の抽出 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成23年6月修了試験 問74

システムの運用設計においては,運用操作ミスを防止するために,あらゆる場合を想定した設計を行うことが大切である。これまでの経験を生かしながら,未知の状況を先読みして対処手順の検討,問題点の所在の確認を行う必要がある。これをまとめるときに活用できる手法はどれか。

| ア | PDPC法 |

|---|---|

| イ | アローダイアグラム法 |

| ウ | 系統図法 |

| エ | 連関図法 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成23年1月修了試験 問68

デルファイ法を説明したものはどれか。

| ア | 会議の参加者に自由にアイディアを出させ,出されたアイディアに批判や評価を加えないようにする。 |

|---|---|

| イ | 将来にわたる意思決定の各段階を樹木構造で示した図に基づいて,最適な意思決定の経路を求める。 |

| ウ | 専門家にアンケートを何度か繰り返し,その結果をフィードバックして意見を収束させる。 |

| エ | 予測項目間の影響を定量化してマトリックスを使って示し,予測項目間の波及効果をシミュレーションして定量的に示す。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成23年1月修了試験 問70

図の①~⑧のライン作業にA,B,Cの3人を配置し,Aに(①,②,③),Bに(④,⑤),cに(⑥,⑦,⑧)を割り当てたとき,このラインから完成品が送り出される時間間隔(サイクルタイム)は幾らか。ここで,作業①~⑧の下段に示す数値は,その作業の所要時間を表す。

| ア | 9 |

|---|---|

| イ | 10 |

| ウ | 13 |

| エ | 23 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成23年1月修了試験 問75

毎年1,000,000個の製品を生産している工場がある。不良率は5%であり,不良品1個当たりの損失額は10円である。不良率を低減させ,製品1個当たりのコストを削減させるために,表に示す機器A,Bの導入を検討している。生産量,不良品1個当たりの損失額は変わらず,機器はそれぞれ5年間使用する。機器の導入によるコスト見積りに関する記述のうち,適切なものはどれか。

| 導入後の期待不良率 | 導入金額 | |

| 機器A | 3.5% | 80万円 |

| 機器B | 1.5% | 160万円 |

| ア | 機器Aはコスト削減が期待できるが,機器Bではコスト増加になる。 |

|---|---|

| イ | 機器Bはコスト削減が期待できるが,機器Aではコスト増加になる。 |

| ウ | どちらの機器を導入しても,コスト削減が期待できる。 |

| エ | どちらの機器を導入しても,コストは導入前と変わらない。 |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成22年6月修了試験 問56

レーダチャートの用途に関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 固定費と変動費の関係から,採算点を分析する。 |

|---|---|

| イ | 座標上のデータのばらつきから,二つの特性間の相関関係を見る。 |

| ウ | 放射状の軸上のデータ配置から,複数の特性間のバランスを見る。 |

| エ | 毎月の実績値,累計値,移動合計値から,売上動向を分析する。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成22年1月修了試験 問65

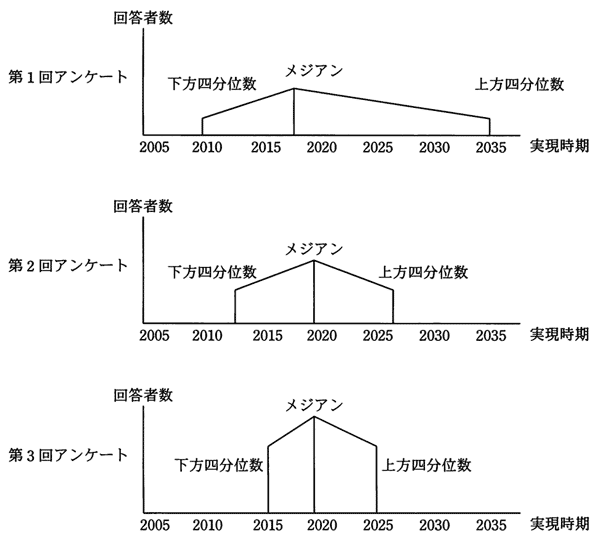

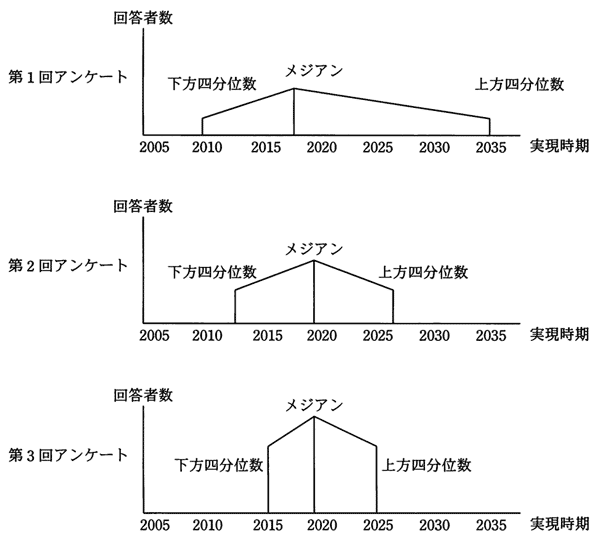

将来の科学技術の進歩の予測などについて,専門家などに対するアンケートを実施し,その結果をその都度回答者にフィードバックすることによって,ばらばらの予測を図のように収束させる方法はどれか。

| ア | ゴードン法 |

|---|---|

| イ | デルファイ法 |

| ウ | ミニマックス法 |

| エ | モンテカルロ法 |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成21年12月修了試験 問72

一手ずつ交互に着手するというルールでゲームが進められるとき,各プレーヤがとるべき戦略を明らかにするために使うものはどれか。

| ア | ガントチャート |

|---|---|

| イ | シンプレックス表 |

| ウ | データフローダイアグラム |

| エ | デシジョンツリー |

答え : エ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成21年12月修了試験 問73

X社では,生産の方策をどのようにすべきかを考えている。想定した各経済状況下で各方策を実施した場合に得られる利益を見積もって,利益表にまとめた。

経済状況の見通しの割合が好転30%,変化なし60%,悪化10%であると想定される場合,最も利益の期待できる方策はどれか。

単位 百万円

経済状況の見通しの割合が好転30%,変化なし60%,悪化10%であると想定される場合,最も利益の期待できる方策はどれか。

単位 百万円

| 経済状況 | ||||

| 好転 | 変化なし | 悪化 | ||

| 方 策 | A1 | 800 | 300 | 200 |

| A2 | 800 | 400 | 100 | |

| A3 | 700 | 300 | 300 | |

| A4 | 700 | 400 | 200 | |

| ア | A1 |

|---|---|

| イ | A2 |

| ウ | A3 |

| エ | A4 |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成21年7月修了試験 問20

| ア | B2-C2-D2 |

|---|---|

| イ | B2-C2-D2+E2 |

| ウ | B2-C2-D2+E2-F2 |

| エ | B2-C2-D2-F2 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成21年7月修了試験 問28

レーダチャートの用途に関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 互いに関連のある二つの項目を縦軸と横軸にとって,相互に比較したい対象をプロットし,対象物の分布状況を見るときに使う。 |

|---|---|

| イ | 複数の項目間の相関関係を見るときに使う。 |

| ウ | 複数の項目間のバランスを見るときに使う。 |

| エ | 複数の項目の時系列的な推移を見るときに使う。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成21年7月修了試験 問69

市場で競合する二つの銘柄A,B間の推移確率行列は,表のとおりである。例えば,Aを購入した人が次回にBを購入する確率は,20%である。AとBの市場シェアが,それぞれ50%であるとき,全員が2回購入した後の市場シェアはどうなるか。

| 次回 | |||

| A | B | ||

| 今回 | A | 0.8 | 0.2 |

| B | 0.4 | 0.6 | |

| ア | Aのシェアは10%上がり,Bのシェアは10%下がる。 |

|---|---|

| イ | Aのシェアは10%下がり,Bのシェアは10%上がる。 |

| ウ | Aのシェアは14%上がり,Bのシェアは14%下がる。 |

| エ | Aのシェアは14%下がり,Bのシェアは14%上がる。 |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

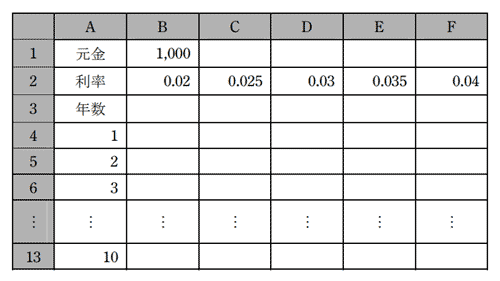

平成21年6月修了試験 問21

| ア | $B$1*((1+$B2)^$A4-1) |

|---|---|

| イ | $B$1*((1+$B2)^A$4-1) |

| ウ | $B$1*((1+B$2)^$A4-1) |

| エ | $B$1*((1+B$2)^A$4-1) |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

平成21年春期 問54

ある商品のメーカ別の市場構成比を表すのに適切なグラフはどれか。

| ア | Zグラフ |

|---|---|

| イ | 帯グラフ |

| ウ | 折れ線グラフ |

| エ | レーダチャート |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 業務分析・データ利活用