FPGA【Field Programmable Gate Array】

通常のICチップは、設計者が作成した回路図に基いて製造時に固定的に論理回路を形成し、製造後にこれを変更することはできない。一方、プログラマブルロジックデバイス(PLD:Programmable Logic Device)という種類のチップは、製造後に外部から設計情報を送り込んで任意の論理回路を構成することができる。

広義のPLDのうち、回路構成を何度も再書き込み可能で、回路規模が数千から数万ゲートを超える製品群をFPGAと呼ぶ。利用者は「VHDL」や「Verilog HDL」などのハードウェア記述言語で回路構成を記述し、回路データに変換してチップに送り込むことで、希望する処理を行わせることができる。

FPGAに特定の処理を実装すると、汎用のマイクロプロセッサを用いてソフトウェアにより同じ処理を行う場合に比べ圧倒的に高速に実行することができる。また、一つのチップ内に独立に動作する複数(しばしば多数)の回路ブロックを設けることで、汎用チップでは大規模なシステムが必要となる極めて並列度の高い処理も比較的容易に実装できる。

ASICとの違い

特定の処理を実行する論理回路を実装したICチップには「ASIC」(Application Specific IC)もあるが、これは製造時に固定的に回路を形成するもので、消費者向け電子機器など大量生産する場合には一個あたりの製造コストはASICの方が低くなるが、例えば企業内の特定の業務のために数十台、数百台のコンピュータに組み込むといった用途ではFPGAのほうが低コストとなる。

また、FPGAは回路データを作成すれば即座にチップに実装して実行してみることができるが、ASICは通常の半導体製造工程で生産されるため設計が完了してから製品が完成するまで最短で数週間かかるという違いもある。電子製品の開発・試作段階ではFPGAを用い、本生産時には同じ回路設計でASICを製造するといった使い分けが行われることもある。

歴史

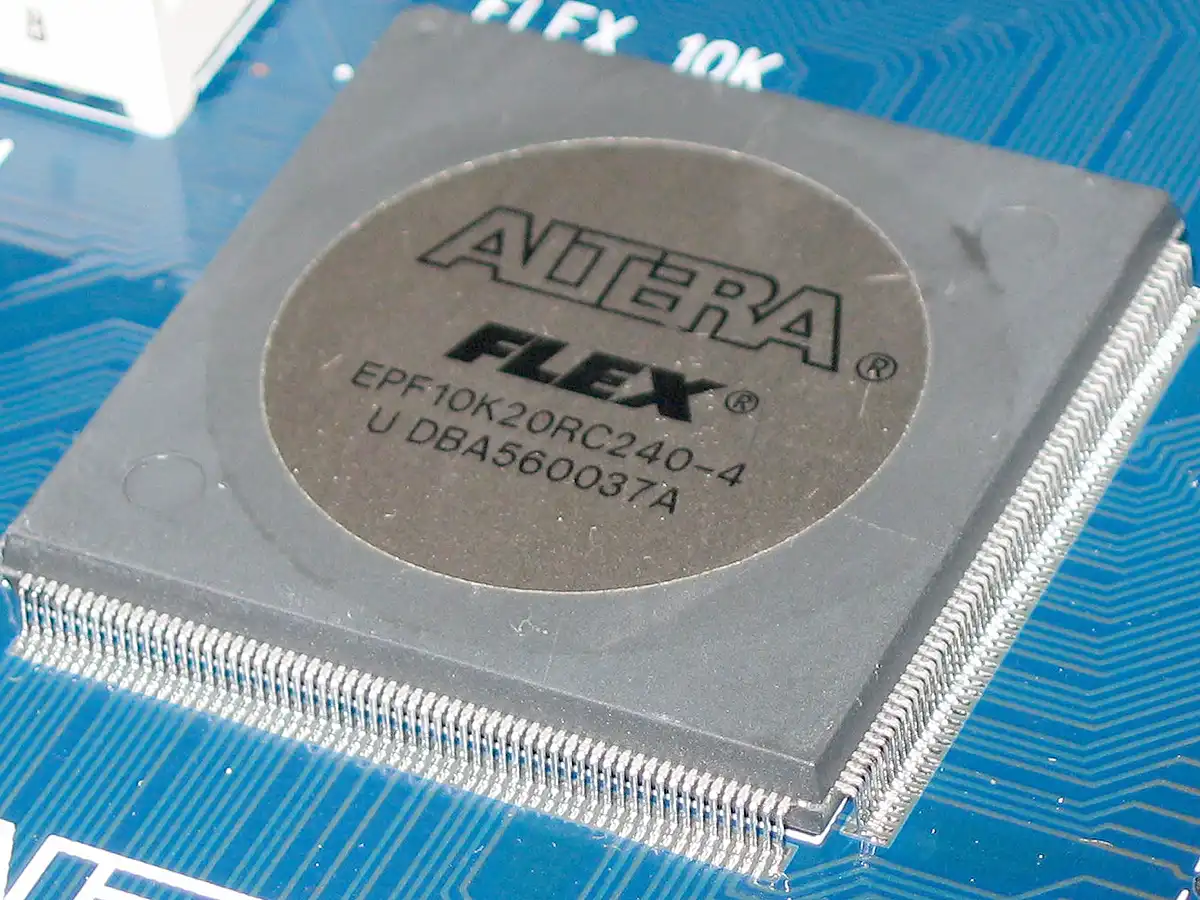

プログラム可能な半導体チップは1970年代から研究・開発されてきたが、現在FPGAとして分類される製品群の直接の祖とされる製品は1985年に米ザイリンクス(Xilinx)社が発売した「XC2064」であると言われる。同社はFPGA市場の先駆者として長年トップシェアを誇り、ライバルの米アルテラ(Altera)社と市場を寡占してきた。

Altera社は2015年にCPU大手の米インテル(Intel)社に買収され同社の一部門となったが、2024年に再び売却され独立企業に戻った。Xilinx社は2022年にIntel社のライバルである米AMD社に買収され、同社の一部門となっている。

「FPGA」の関連用語

他の用語辞典による「FPGA」の解説 (外部サイト)

- ウィキペディア「FPGA」

- 日経 xTECH IT基本用語辞典「FPGA」

- 日経 xTECH ものづくり用語「FPGA」

- くみこみックス「FPGA」

- DataCenter Cafe データセンター関連用語集「FPGA」

- TechTerms.com (英語)「FPGA」

- Techopedia (英語)「Field-Programmable Gate Array」

- PC Magazine (英語)「FPGA」

本ページを参照・引用している文書・論文など (外部サイト)

- 宇宙航空研究開発機構(JAXA) 特別資料「JAXA認定部品 第20回 主任検査員研修報告

」(PDFファイル)にて引用 (2007年3月)