基本情報技術者(科目A)過去問集 - システムの評価指標

令和7年7月修了試験 問12

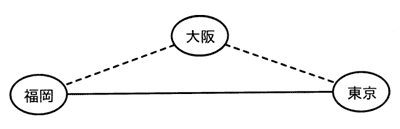

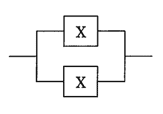

東京と福岡とを結ぶ実線の回線がある。東京と福岡との間の信頼性を向上させるために,大阪を経由する破線の迂回回線を追加した。迂回回線追加後における,東京と福岡との間の稼働率は幾らか。ここで,回線の稼働率は,東京と福岡,東京と大阪,大阪と福岡との全てが0.9とする。

| ア | 0.729 |

|---|---|

| イ | 0.810 |

| ウ | 0.981 |

| エ | 0.999 |

令和7年6月修了試験 問12

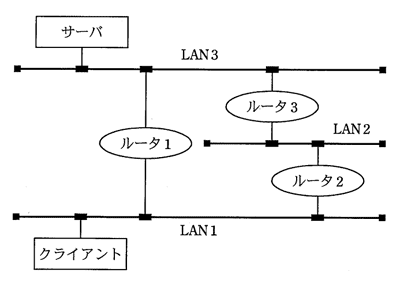

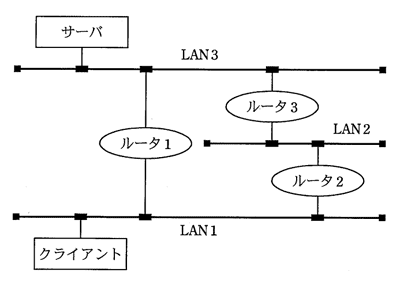

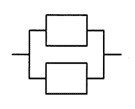

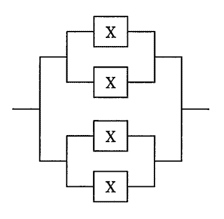

図のようなLAN設備がある。LAN1のクライアントはLAN3に接続されているサーバを使用して,ある業務処理を行っている。通常は,ルータを介して通信を行っているが,ルータ1の故障時にはルータ2,3を介して通信を行う。このLAN1とLAN3をつなぐLAN設備の稼働率は幾らか。ここで,各ルータの故障率は0.1とし,故障時の切替えに時間はかからず,ルータ以外のLAN設備の故障は考慮しないものとする。

| ア | 0.729 |

|---|---|

| イ | 0.981 |

| ウ | 0.990 |

| エ | 1.000 |

令和7年公開問題 問4

MTBFは4,000時間,MTTRは1,000時間の装置がある。今後の6年間は,予防保守によってMTBFを前年に比べて毎年100時間ずつ改善し,遠隔保守によってMTTRを前年に比べて毎年100時間ずつ改善していく計画である。6年経過後の稼働率は幾らか。

| ア | 0.88 |

|---|---|

| イ | 0.90 |

| ウ | 0.92 |

| エ | 0.94 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

令和7年1月修了試験 問12

コンピュータシステムのベンチマークテストの説明として,最も適切なものはどれか。

| ア | 1命令の実行に要する平均時間から,コンピュータの性能を測る。 |

|---|---|

| イ | システムが連続して稼働する時間の割合を測定し,他の製品と比較する。 |

| ウ | 想定されるトランザクション量にシステムが耐えられるかどうかを判定する。 |

| エ | 測定用のソフトウェアを実行し,システムの処理性能を数値化して,他の製品と比較する。 |

令和6年6月修了試験 問8

| ア | 20 |

|---|---|

| イ | 200 |

| ウ | 250 |

| エ | 313 |

令和6年6月修了試験 問12

| ア | エラーログや命令トレースの機能によって,MTTRは長くなる。 |

|---|---|

| イ | 遠隔保守によって,システムのMTBFは短くなり,MTTRは長くなる。 |

| ウ | システムを構成する装置の種類が多いほど,システムのMTBFは長くなる。 |

| エ | 予防保守によって,システムのMTBFは長くなる。 |

令和6年公開問題 問4

あるシステムの今年度のMTBFは3,000時間,MTTR は1,000 時間である。翌年度はMTBFについて今年度の20%分の改善,MTTRについて今年度の10%分の改善を図ると,翌年度の稼働率は何%になるか。

| ア | 69 |

|---|---|

| イ | 73 |

| ウ | 77 |

| エ | 80 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

令和6年1月修了試験 問12

稼働状況が継続的に監視されているシステムがある。稼働して数年後に新規業務をシステムに適用する場合に実施する,キャパシティプランニングの作業項目の順序として,適切なものはどれか。

〔キャパシティプランニングの作業項目〕

① システム構成の案について,適正なものかどうかを評価し,必要があれば見直しを行う。

② システム特性に合わせて,サーバの台数,並列分散処理の実施の有無など,必要なシステム構成の案を検討する。

③ システムの稼働状況から,ハードウェアの性能情報やシステム固有の環境を把握する。

④ 利用者などに新規業務をヒアリングし,想定される処理件数や処理に要する時間といったシステムに求められる要件を把握する。

〔キャパシティプランニングの作業項目〕

① システム構成の案について,適正なものかどうかを評価し,必要があれば見直しを行う。

② システム特性に合わせて,サーバの台数,並列分散処理の実施の有無など,必要なシステム構成の案を検討する。

③ システムの稼働状況から,ハードウェアの性能情報やシステム固有の環境を把握する。

④ 利用者などに新規業務をヒアリングし,想定される処理件数や処理に要する時間といったシステムに求められる要件を把握する。

| ア | ③,②,④,① |

|---|---|

| イ | ③,④,②,① |

| ウ | ④,②,①,③ |

| エ | ④,③,①,② |

令和5年12月修了試験 問12

| ア | 100 |

|---|---|

| イ | 125 |

| ウ | 250 |

| エ | 375 |

令和4年7月修了試験 問16

スループットの説明として,適切なものはどれか。

| ア | ジョブがシステムに投入されてからその結果が完全に得られるまでの経過時間のことであり,入出力の速度やオーバヘッド時間などに影響される。 |

|---|---|

| イ | ジョブの稼働率のことであり,“ジョブの稼働時間÷運用時間” で求められる。 |

| ウ | ジョブの同時実行可能数のことであり,使用されるシステムの資源によって上限が決まる。 |

| エ | 単位時間当たりのジョブの処理件数のことであり,スプーリングはスループットの向上に役立つ。 |

令和4年6月修了試験 問15

ジョブの多重度が1で,到着順にジョブが実行されるシステムにおいて,表に示す状態のジョブA〜Cを処理するとき,ジョブCが到着してから実行が終了するまでのターンアラウンドタイムは何秒か。ここで,OSのオーバヘッドは考慮しない。

単位 秒

単位 秒

| ジョブ | 到着時刻 | 処理時間 (単独実行時) |

| A | 0 | 5 |

| B | 2 | 6 |

| C | 3 | 3 |

| ア | 11 |

|---|---|

| イ | 12 |

| ウ | 13 |

| エ | 14 |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

令和4年1月修了試験 問16

コンピュータシステムの信頼性に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | は,システムが稼働している時間の割合を表す。 |

|---|---|

| イ | MTBF-MTTR は,システムが正常であった時間を表す。 |

| ウ | MTBFは,正常なシステムが運用を開始してから初めて故障が起きるまでの時間を表す。 |

| エ | MTTRは,システムの故障が回復した時点から次に故障が起きるまでの平均時間を表す。 |

令和3年12月修了試験 問15

| ア | 0.81 |

|---|---|

| イ | 0.90 |

| ウ | 0.95 |

| エ | 0.99 |

令和3年7月修了試験 問16

東京~大阪及び東京~名古屋がそれぞれ独立した通信回線で接続されている。東京~大阪の稼働率は0.9,東京~名古屋の稼働率は0.8である。東京~大阪の稼働率を0.95以上に改善するために,大阪~名古屋にバックアップ回線を新設することを計画している。新設される回線の稼働率は,最低限幾ら必要か。

| ア | 0.167 |

|---|---|

| イ | 0.205 |

| ウ | 0.559 |

| エ | 0.625 |

令和3年6月修了試験 問16

2台のコンピュータを並列に接続して使うシステムがある。それぞれのMTBFとMTTRを次の表に示す。どちらか1台が稼働していればよい場合,システム全体の稼働率は何%か。

| MTBF | MTTR | |

| コンピュータ1 | 480時間 | 20時間 |

| コンピュータ2 | 950時間 | 50時間 |

| ア | 91.2 |

|---|---|

| イ | 95.5 |

| ウ | 96.5 |

| エ | 99.8 |

令和2年7月修了試験 問16

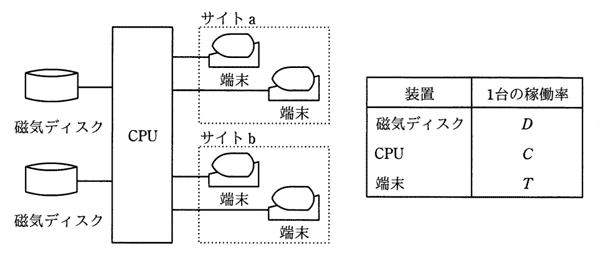

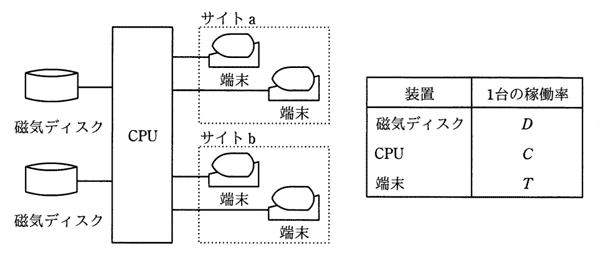

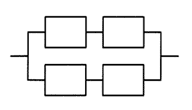

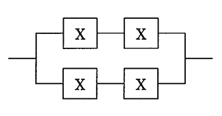

図に示すシステム構成全体の稼働率を表す式はどれか。ここで,システムが正常に稼働するためには,磁気ディスクは2台とも正常でなければならず,それぞれのサイトで少なくとも1台の端末は正常でなければならない。

| ア | D2C(1-T2)2 |

|---|---|

| イ | D2C(1-(1-T)2)2 |

| ウ | (1-D)2C(1-T2)2 |

| エ | (1-D)2C(1-(1-T)2)2 |

令和2年6月修了試験 問15

キャッシュサーバを利用した検索処理の平均応答時間は,キャッシュサーバでヒットした場合には0.2秒ヒットしない場合には2.2秒である。現在の平均検索応答時間は,1.0秒である。3年後のキャッシュサーバのヒット率は,検索量の増加によって現状の半分になると予測されている。3年後の平均検索応答時間は何秒か。ここで,その他のオーバヘッドは考慮しない。

| ア | 1.1 |

|---|---|

| イ | 1.3 |

| ウ | 1.6 |

| エ | 1.9 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

令和2年6月修了試験 問16

稼働率が最も高いシステム構成はどれか。ここで,並列に接続したシステムは,少なくともそのうちのどれか一つが稼働していればよいものとする。

| ア | 稼働率70%の同一システムを四つ並列に接続 |

|---|---|

| イ | 稼働率80%の同一システムを三つ並列に接続 |

| ウ | 稼働率90%の同一システムを二つ並列に接続 |

| エ | 稼働率99%の単一システム |

令和2年1月修了試験 問16

オンラインリアルタイム処理における一つのトランザクションについて,端末側で応答時間,回線伝送時間,端末処理時間が測定できるとき,サーバ処理時間を求める式として適切なものはどれか。ここで,他のオーバヘッドは無視するものとする。

| ア | サーバ処理時間=応答時間+回線伝送時間+端末処理時間 |

|---|---|

| イ | サーバ処理時間=応答時間+回線伝送時間-端末処理時間 |

| ウ | サーバ処理時間=応答時間-回線伝送時間+端末処理時間 |

| エ | サーバ処理時間=応答時間-回線伝送時間-端末処理時間 |

令和1年12月修了試験 問16

| ア | x,yの値によって変化するが,従来の稼働率よりは大きい値になる。 |

|---|---|

| イ | 従来の稼働率と同じ値である。 |

| ウ | 従来の稼働率の1.5倍になる。 |

| エ | 従来の稼働率の2/3倍になる。 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

令和1年秋期 問16

2台の処理装置から成るシステムがある。少なくともいずれか一方が正常に動作すればよいときの稼働率と,2台とも正常に動作しなければならないときの稼働率の差は幾らか。ここで,処理装置の稼働率はいずれも0.9とし,処理装置以外の要因は考慮しないものとする。

| ア | 0.09 |

|---|---|

| イ | 0.10 |

| ウ | 0.18 |

| エ | 0.19 |

平成31年春期 問14

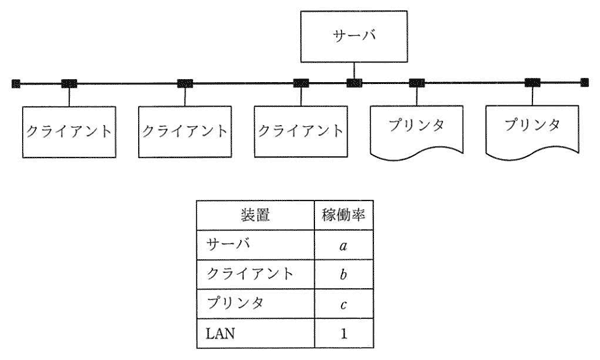

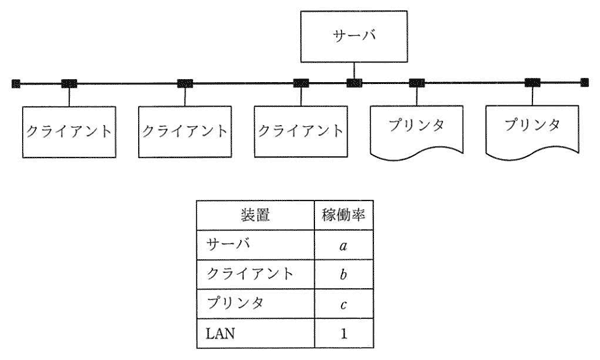

図のように,1台のサーバ,3台のクライアント及び2台のプリンタがLANで接続されている。このシステムはクライアントからの指示に基づいて,サーバにあるデータをプリンタに出力する。各装置の稼働率が表のとおりであるとき,このシステムの稼働率を表す計算式はどれか。ここで,クライアントは3台のうち1台でも稼働していればよく,プリンタは2台のうちどちらかが稼働していればよい。

| ア | ab3c2 |

|---|---|

| イ | a(1-b3)(1-c2) |

| ウ | a(1-b)3(1-c)2 |

| エ | a(1-(1-b)3)(1-(1-c)2) |

平成31年春期 問15

アプリケーションの変更をしていないにもかかわらず,サーバのデータベース応答性能が悪化してきたので,表のような想定原因と,特定するための調査項目を検討した。調査項目cとして,適切なものはどれか。

| 想定原因 | 調査項目 |

| ・同一マシンに他のシステムを共存させたことによる負荷の増加 ・接続クライアント数の増加による通信量の増加 | a |

| ・非定型検索による膨大な処理時間を要するSQL文の発行 | b |

| ・フラグメンテーションによるディスクI/Oの増加 | c |

| ・データベースバッファの容量の不足 | d |

| ア | 遅い処理の特定 |

|---|---|

| イ | 外的要因の変化の確認 |

| ウ | キャッシュメモリのヒット率の調査 |

| エ | データの格納状況の確認 |

平成31年1月修了試験 問14

ベンチマークテストの説明として,適切なものはどれか。

| ア | 監視・計測用のプログラムによってシステムの稼働状態や資源の状況を測定し,システム構成や応答性能のデータを得る。 |

|---|---|

| イ | 使用目的に合わせて選定した標準的なプログラムを実行させ,システムの処理性能を測定する。 |

| ウ | 将来の予測を含めて評価する場合などに,モデルを作成して模擬的に実験するプログラムでシステムの性能を評価する。 |

| エ | プログラムを実際には実行せずに,机上でシステムの処理を解析して,個々の命令の出現回数や実行回数の予測値から処理時間を推定し,性能を評価する。 |

平成31年1月修了試験 問15

システムの稼働率に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | MTBFが異なってもMTTRが等しければ,システムの稼働率は等しい。 |

|---|---|

| イ | MTBFとMTTRの和が等しければ,システムの稼働率は等しい。 |

| ウ | MTBFを変えずにMTTRを短くできれば,システムの稼働率は向上する。 |

| エ | MTTRが変わらずMTBFが長くなれば,システムの稼働率は低下する。 |

平成30年6月修了試験 問13

スループットに関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | ジョブの終了と次のジョブの開始との間にオペレータが介入することによってシステムに遊休時間が生じても,スループットには影響を及ぼさない。 |

|---|---|

| イ | スループットはCPU性能の指標であり,入出力の速度,オーバヘッド時間などによって影響を受けない。 |

| ウ | 多重プログラミングはターンアラウンドタイムの短縮に貢献するが,スループットの向上には役立たない。 |

| エ | プリンタへの出力を一時的に磁気ディスク装置に保存するスプーリングは,スループットの向上に役立つ。 |

平成29年7月修了試験 問15

あるオンラインリアルタイムシステムでは,20件/秒の頻度でトランザクションが発生する。このトランザクションはCPU処理と4回の磁気ディスク入出力処理を経て終了する。磁気ディスク装置の入出力処理時間は40ミリ秒/回であり,CPU処理時間は十分に短いものとする。それぞれの磁気ディスク装置が均等にアクセスされるとしたとき,このトランザクション処理には最低何台の磁気ディスク装置が必要か。

| ア | 3 |

|---|---|

| イ | 4 |

| ウ | 5 |

| エ | 6 |

平成29年6月修了試験 問15

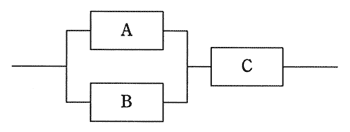

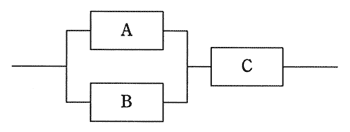

3台のコンピュータ A~C が図のように接続されている場合,システム全体の稼働率は幾らか。ここで,A~C の稼働率は,すべて0.8とする。また,コンピュータA,Bによって構成されている並列接続部分については,A,Bのいずれか1台でも稼働していれば,当該部分は稼働しているものとする。

| ア | 0.512 |

|---|---|

| イ | 0.768 |

| ウ | 0.928 |

| エ | 0.992 |

平成29年春期 問14

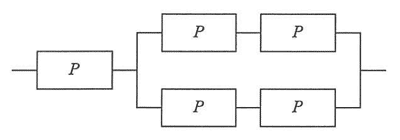

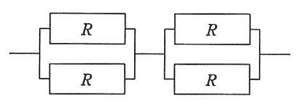

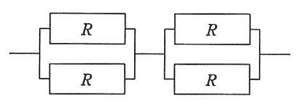

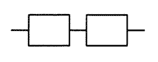

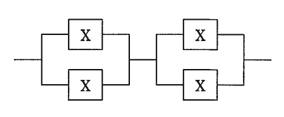

稼働率Rの装置を図のように接続したシステムがある。このシステム全体の稼働率を表す式はどれか。ここで,並列に接続されている部分はどちらかの装置が稼働していればよく,直列に接続されている部分は両方の装置が稼働していなければならない。

| ア | (1-(1-R2))2 |

|---|---|

| イ | 1-(1-R2)2 |

| ウ | (1-(1-R)2)2 |

| エ | 1-(1-R)4 |

平成29年1月修了試験 問14

| ア | コンピュータシステムにおける問題の判別,診断,修理などを効果的に行う。 |

|---|---|

| イ | コンピュータシステムの修理時間の平均を求める。 |

| ウ | コンピュータシステムを必要に応じていつでも使用できる状態に維持する。 |

| エ | 不正なアクセスによって,コンピュータシステムが破壊されたり,データを盗まれたりしないように,防止策を考える。 |

平成29年1月修了試験 問15

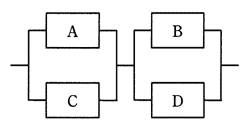

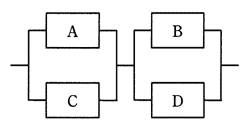

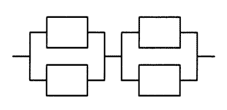

四つの装置 A~D で構成されるシステム全体の稼働率として,最も近いものはどれか。ここで,各装置の稼働率は,AとCが0.9,BとDが0.8とする。また,並列接続部分については,いずれか一方が稼働しているとき,当該並列部分は稼働しているものとする。

| ア | 0.72 |

|---|---|

| イ | 0.92 |

| ウ | 0.93 |

| エ | 0.95 |

平成28年7月修了試験 問15

コンピュータシステムの信頼性に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | システムの遠隔保守は,MTTRを長くし,稼働率を向上させる。 |

|---|---|

| イ | システムの稼働率は,MTTRとMTBFを長くすることによって向上する。 |

| ウ | システムの構成が複雑なほど,MTBFは長くなる。 |

| エ | システムの予防保守は,MTBFを長くするために行う。 |

平成28年6月修了試験 問15

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

平成28年1月修了試験 問15

| ア | 2 |

|---|---|

| イ | 3 |

| ウ | 4 |

| エ | 5 |

平成27年7月修了試験 問15

新しいコンピュータシステムを導入するときに行うシステムの性能評価に関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | できる限り単純な環境で,数多くのプログラムを単独で実行すれば,評価に必要なデータを得ることができる。 |

|---|---|

| イ | 比較的単純で理解しやすいプログラムをテスト用に作成し,必要に応じて繰り返し実行して性能を測定すれば,実際の利用形態に近い評価を行うことができる。 |

| ウ | メモリ容量や入出力装置の構成の違いによる影響を受けにくいテストプログラムを用いれば,精度の高い評価を行うことができる。 |

| エ | よく利用されるプログラムや処理時間を保障すべきプログラムなどを使って測定すれば,評価に必要なデータを得ることができる。 |

平成27年春期 問14

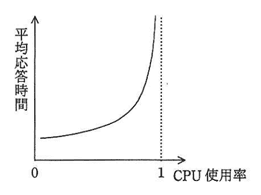

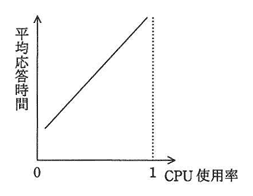

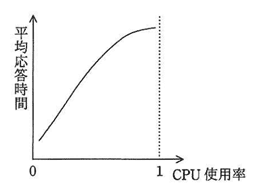

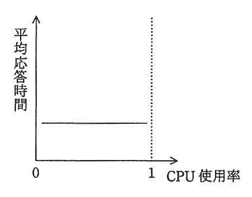

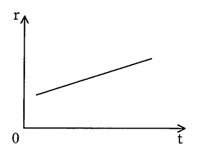

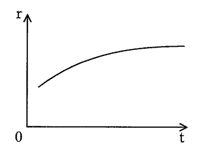

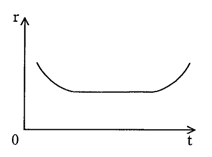

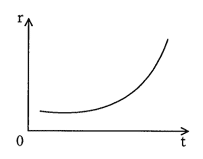

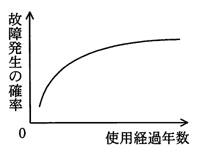

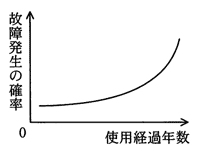

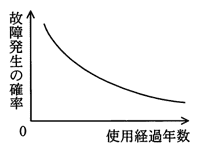

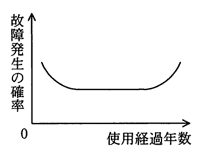

オンラインリアルタイムシステムにおけるCPUの使用率と平均応答時間の関係を表したグラフとして適切なものはどれか。ここで,トランザクションの発生はポアソン分布に従い,その処理時間は指数分布に従うものとする。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成26年12月修了試験 問13

| ア | |

|---|---|

| イ | |

| ウ | |

| エ |

平成26年秋期 問15

| ア | 時間計画保全や状態監視保全を実施する。 |

|---|---|

| イ | システムを構成するアイテムの累積動作時間によって経時保全を行う。 |

| ウ | 設計や製造のミスを減らすために,設計審査や故障解析を強化する。 |

| エ | 部品などの事前取替えを実施する。 |

平成26年6月修了試験 問14

オンライン検索システムにおいて,利用者が検索コマンドの送信を端末で指示してから,その端末に検索結果の最初の出力が始まるまでの時間を何というか。

| ア | アクセス時間 |

|---|---|

| イ | 位置決め時間 |

| ウ | 応答時間 |

| エ | ターンアラウンドタイム |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成26年1月修了試験 問19

システム全体の稼働率が (1-(1-A)2)2 で表されるシステム構成図はどれか。ここで,構成要素Xは稼働率がAの処理装置とする。また,並列に接続されている部分は,どちらかの装置が稼働していればよく,直列に接続されている部分は両方の装置が稼働していなければならない。

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

平成25年12月修了試験 問16

オンラインシステムにおいて,1トランザクションの処理に平均600万命令を実行し,平均20回のファイルアクセスが必要であるとき,CPU性能が300MIPSであるコンピュータの1トランザクションの平均処理時間は何ミリ秒か。ここで,ファイルの平均アクセス時間は3ミリ秒とし,当該トランザクション以外の処理は発生しないものとする。

| ア | 26 |

|---|---|

| イ | 40 |

| ウ | 62 |

| エ | 80 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成25年12月修了試験 問17

あるジョブのターンアラウンドタイムを解析したところ,1,350秒のうちCPU時間が2/3であり,残りは入出力時間であった。1年後はデータ量の増加が見込まれているが,CPU時間は性能改善によって当年比80%に,入出力時間は当年比120%になることが予想される。このとき,ジョブのターンアラウンドタイムは何秒になるか。ここで,待ち時間,オーバヘッドなどは考慮しないものとする。

| ア | 1,095 |

|---|---|

| イ | 1,260 |

| ウ | 1,500 |

| エ | 1,665 |

平成25年秋期 問14

MTBFが21万時間の磁気ディスク装置がある。この装置100台から成る磁気ディスクシステムを1週間に140時間運転したとすると,平均何週間に1回の割合で故障を起こすか。ここで,磁気ディスクシステムは,信頼性を上げるための冗長構成は採っていないものとする。

| ア | 13 |

|---|---|

| イ | 15 |

| ウ | 105 |

| エ | 300 |

平成25年秋期 問15

キャパシティプランニングにおける作業を実施する順序に並べたものはどれか。

〔作業項目〕

① CPU増設,磁気ディスク増設メモリ増設などを検討する。

② 応答時間,システム資源の要求量などの増加から,システム能力の限界時期を検討する。

③ 稼働状況データ,磁気ディスク使用量,トランザクション数などの基礎数値を把握する。

④ 端末増設計画,利用者数の増加などを検討する。

〔作業項目〕

① CPU増設,磁気ディスク増設メモリ増設などを検討する。

② 応答時間,システム資源の要求量などの増加から,システム能力の限界時期を検討する。

③ 稼働状況データ,磁気ディスク使用量,トランザクション数などの基礎数値を把握する。

④ 端末増設計画,利用者数の増加などを検討する。

| ア | ②,④,③,① |

|---|---|

| イ | ③,②,④,① |

| ウ | ③,④,②,① |

| エ | ④,②,①,③ |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成25年7月修了試験 問16

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

平成25年7月修了試験 問18

コンピュータシステムに対して問合せ又は要求の終わりを指示してから,利用者端末に最初の処理結果のメッセージが出始めるまでの経過時間を何というか。

| ア | アクセスタイム |

|---|---|

| イ | サイクルタイム |

| ウ | ターンアラウンドタイム |

| エ | レスポンスタイム |

平成25年7月修了試験 問20

システムの性能評価に関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | OLTP(Online Transaction Processing)では,システムの性能評価にMIPS値が用いられている。 |

|---|---|

| イ | 応答時間やターンアラウンドタイムは,システム運用管理者の視点に立った性能評価指標である。 |

| ウ | システム資源の使用率が高くなれば,それに伴って応答時間も短くなるのが一般的である。 |

| エ | 単位時間内に処理できるトランザクションやジョブの件数は,システムの性能を評価する際に重要である。 |

平成25年1月修了試験 問19

コンピュータシステムの運転状況を集計したところ,各月のCPUの使用率と遊休時間の合計は表のとおりであった。この3か月間におけるCPUの平均使用率は約何%か。

| 月 | 使用率(%) | 遊休時間の合計(時間) |

| 4 | 60 | 120 |

| 5 | 80 | 20 |

| 6 | 20 | 80 |

| ア | 44 |

|---|---|

| イ | 50 |

| ウ | 53 |

| エ | 56 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成24年12月修了試験 問18

スループットに関する記述のうち,適切なものはどれか。

| ア | ジョブとジョブの実行の間にオペレータが介入することによってシステムに遊休時間が生じても,スループットには影響を及ぼさない。 |

|---|---|

| イ | スループットはCPU性能の指標であり,入出力の速度,オーバヘッド時間などによって影響を受けない。 |

| ウ | 多重プログラミングはターンアラウンドタイムの短縮に貢献するが,スループットの向上には役立たない。 |

| エ | プリンタへの出力を一時的に磁気ディスク装置に保存するスプーリングは,スループットの向上に役立つ。 |

平成24年秋期 問15

| ア | 1-(1-P)(1-P2)2 |

|---|---|

| イ | P{1-(1-P)4} |

| ウ | P{1-(1-P)2}2 |

| エ | P{1-(1-P2)2} |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成24年6月修了試験 問18

性能評価指標として用いられるSPECintに関する記述として,適切なものはどれか。

| ア | 1秒間に実行可能な浮動小数点演算回数であり,主に科学技術計算の性能尺度として用いられるが,超並列コンピュータの評価指標としても用いられる。 |

|---|---|

| イ | 1秒間の平均命令実行回数であり,一般的には,設計法,構成部品で評価結果が異なる。同一コンピュータメーカ,同一アーキテクチャのコンピュータシステム間のCPU性能比較に用いられる。 |

| ウ | CPU性能だけでなく,磁気ディスク装置の入出力やDBMSの性能まで含めた評価指標であり,OLTPシステムの評価に用いられる。 |

| エ | 整数演算を実行する幾つかのベンチマークから得られる指標であり,コンパイラのコード生成などの性能を評価するために用いられる。 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成24年1月修了試験 問20

| ア | MTBFが長い場合,MTTRも長くなる。 |

|---|---|

| イ | MTBFが短くても,MTTRが長い場合は信頼性は高いといえる。 |

| ウ | システムに冗長性をもたせることによってMTBFを長くすることができる。 |

| エ | システムの稼働率はMTBFだけで評価され,MTTRには依存しない。 |

平成23年12月修了試験 問18

| ア | 処理待ち時間 = CPU時間 + ターンアラウンドタイム + 入出力時間 |

|---|---|

| イ | 処理待ち時間 = CPU時間 - ターンアラウンドタイム + 入出力時間 |

| ウ | 処理待ち時間 = ターンアラウンドタイム - CPU時間 - 入出力時間 |

| エ | 処理待ち時間 = 入出力時間 - CPU時間 - ターンアラウンドタイム |

平成23年6月修了試験 問16

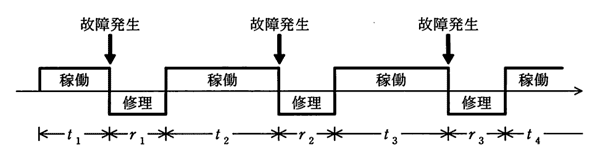

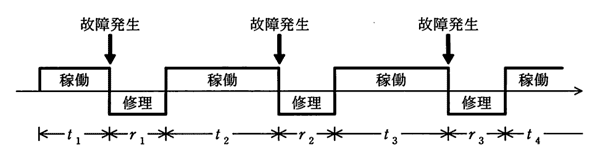

システムが時間とともに図のように故障と回復を繰り返した。このとき,RASISの信頼性(Reliability)と可用性(Availability)を表す指標の組合せとして,適切なものはどれか。ここで,, とする。

| 信頼性 | 可用性 | |

| ア | T | S |

| イ | T | T/(T+S) |

| ウ | T+S | S |

| エ | T+S | T/(T+S) |

平成23年春期 問16

| ア | 0.72 |

|---|---|

| イ | 0.80 |

| ウ | 0.85 |

| エ | 0.90 |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成23年春期 問19

Webサーバとデータベースサーバ各1台で構成されているシステムがある。次の運用条件の場合,このシステムでは最大何TPS処理できるか。ここで,各サーバのCPUは,1個とする。

〔運用条件〕

(1)トランザクションは,Webサーバを経由し,データベースサーバでSQLが実行される。

(2)Webサーバでは,1トランザクション当たり,CPU時間を1ミリ秒使用する。

(3)データベースサーバでは,1トランザクション当たり,データベースの10データブロックにアクセスするSQLが実行される。1データブロックのアクセスに必要なデータベースサーバのCPU時間は,0.2ミリ秒である。

(4)CPU使用率の上限は,Webサーバが70%,データベースサーバが80%である。

(5)トランザクション処理は,CPU時間だけに依存し,Webサーバとデータベースサーバは互いに独立して処理を行うものとする。

〔運用条件〕

(1)トランザクションは,Webサーバを経由し,データベースサーバでSQLが実行される。

(2)Webサーバでは,1トランザクション当たり,CPU時間を1ミリ秒使用する。

(3)データベースサーバでは,1トランザクション当たり,データベースの10データブロックにアクセスするSQLが実行される。1データブロックのアクセスに必要なデータベースサーバのCPU時間は,0.2ミリ秒である。

(4)CPU使用率の上限は,Webサーバが70%,データベースサーバが80%である。

(5)トランザクション処理は,CPU時間だけに依存し,Webサーバとデータベースサーバは互いに独立して処理を行うものとする。

| ア | 400 |

|---|---|

| イ | 500 |

| ウ | 700 |

| エ | 1,100 |

答え : ア

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成23年1月修了試験 問18

稼働率が大きくなるものはどれか。

| ア | MTBF,MTTRをそれぞれ2倍にする。 |

|---|---|

| イ | MTBF,MTTRをそれぞれ半分にする。 |

| ウ | MTBFを2倍にし,MTTRを半分にする。 |

| エ | MTBFを半分にし,MTTRを2倍にする。 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成22年6月修了試験 問20

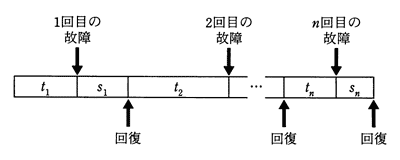

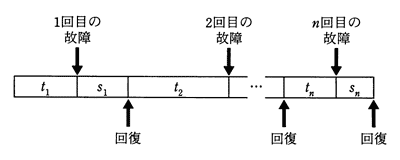

システムの稼働モデルが図のように表されるとき,システムのMTBFとMTTRを表した式はどれか。ここで,tiはシステムの稼働時間,riはシステムの修理時間を表すものとする(i=1,2,…,n)。

| MTBF | MTTR | |

| ア | ||

| イ | ||

| ウ | ||

| エ |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成22年1月修了試験 問17

| ア | A3 |

|---|---|

| イ | 1-(1-A)3 |

| ウ | 2A-A2+A3 |

| エ | 3A2–2A3 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成21年12月修了試験 問9

あるベンチマークテストプログラムの命令ごとの出現頻度と,これを実行するプロセッサの実行クロック数を表に示す。このベンチマークテストプログラムにおけるCPI(Clocks Per Instruction)は幾らか。

| 命令 | 出現頻度(%) | 実行クロック数 |

| 転送 | 50 | 1 |

| 演算 | 30 | 2 |

| 分岐 | 20 | 5 |

| ア | 0.48 |

|---|---|

| イ | 0.69 |

| ウ | 2.10 |

| エ | 2.67 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成21年12月修了試験 問16

| ア |  |

|---|---|

| イ |  |

| ウ |  |

| エ |  |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成21年12月修了試験 問17

オンラインシステムの性能を評価するとき,特に業務処理性能を評価する指標として,最も適切なものはどれか。

| ア | アイドル時間 |

|---|---|

| イ | 実行待ち時間 |

| ウ | 同時接続者数 |

| エ | トランザクション応答時間 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成21年12月修了試験 問18

| ア | x,yの値によって変化するが,従来の稼働率よりは大きい値になる。 |

|---|---|

| イ | 従来の稼働率と同じ値である。 |

| ウ | 従来の稼働率の1.5倍になる。 |

| エ | 従来の稼働率の2/3倍になる。 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成21年秋期 問17

オンラインシステムにおいて,1トランザクションの処理に平均60万命令を実行し,平均2回のファイルアクセスが必要であるとき,CPU性能が30MIPSであるコンピュー夕の1トランザクションの平均処理時間は何ミリ秒か。ここで,ファイルの平均アクセス時間は30ミリ秒とし,当該トランザクション以外の処理は発生しないものとする。

| ア | 8 |

|---|---|

| イ | 40 |

| ウ | 62 |

| エ | 80 |

答え : エ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成21年7月修了試験 問9

あるオンラインシステムでは,100MIPSのCPUを使い,1時間当たり36,000のトランザクションを処理することが求められている。CPU利用率の上限を80%とするとき,1トランザクション当たりの平均命令数の上限は何万個か。

| ア | 0.2 |

|---|---|

| イ | 800 |

| ウ | 1,000 |

| エ | 1,250 |

答え : イ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

平成21年7月修了試験 問16

| ア | 1 |

|---|---|

| イ | 3 |

| ウ | 6 |

| エ | 7 |

答え : ウ

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標

分野 : テクノロジ系 › コンピュータシステム › システム構成要素 › システムの評価指標