基本情報技術者(科目A)過去問集 - 経営・組織論

令和7年7月修了試験 問56

従業員1人当たりの勤務時間を減らして社会全体の雇用維持や雇用機会増加を図るという考え方はどれか。

| ア | カフェテリアプラン |

|---|---|

| イ | フリーエージェント制 |

| ウ | ワークシェアリング |

| エ | ワークライフバランス |

令和7年6月修了試験 問56

マトリックス組織を説明したものはどれか。

| ア | 業務遂行に必要な機能と利益責任を,製品別,顧客別又は地域別にもつことによって,自己完結的な経営活動が展開できる組織である。 |

|---|---|

| イ | 構成員が,自己の専門とする職能部門と特定の事業を遂行する部門の両方に所属する組織である。 |

| ウ | 購買・生産・販売・財務など,仕事の専門性によって機能分化された部門をもつ組織である。 |

| エ | 特定の課題の下に各部門から専門家を集めて編成し,期間と目標を定めて活動する一時的かつ柔軟な組織である。 |

令和7年公開問題 問20

カーボンフットプリントの説明として,適切なものはどれか。

| ア | 温室効果ガスの排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにする取組 |

|---|---|

| イ | 原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量を,CO2量に換算して,その値を商品やサービスに表示すること |

| ウ | 自動車のエンジンから排出される一酸化炭素,窒素酸化物や炭化水素類などの大気汚染物質の排出量の定め |

| エ | 商品がどのような場所で作られて,流通し,販売されているかを把握するための仕組み |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

令和7年1月修了試験 問56

マトリックス組織を説明したものはどれか。

| ア | 事業部制組織と職能制組織との両方の特徴を生かそうとする組織である。 |

|---|---|

| イ | 新事業開発のために社内に独立した活動単位として設置し,小さな企業であるかのように運営する組織である。 |

| ウ | 製品群などを事業単位として構成し,事業単位ごとに意思決定を行う組織である。 |

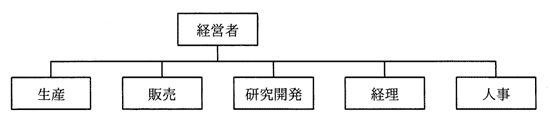

| エ | 専門性を生かした組織であり,研究開発,製造,販売,人事・総務,経理・財務のような職能別に構成された組織である。 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

令和6年6月修了試験 問56

特徴(1)~(4)をもつ組織形態はどれか。

(1)戦略的目標を達成するために,必要な専門家を各部門から集めて編成する。

(2)環境の変化に適応する戦略的組織であり,職能部門などから独立している。

(3)所期の目的を達成すれば解散する流動性をもつ。

(4)タスクフォースは,この組織形態に属す。

(1)戦略的目標を達成するために,必要な専門家を各部門から集めて編成する。

(2)環境の変化に適応する戦略的組織であり,職能部門などから独立している。

(3)所期の目的を達成すれば解散する流動性をもつ。

(4)タスクフォースは,この組織形態に属す。

| ア | 事業部制組織 |

|---|---|

| イ | プロジェクト組織 |

| ウ | マトリックス組織 |

| エ | ラインアンドスタッフ組織 |

令和6年公開問題 問18

HRテックの説明はどれか。

| ア | ICTを活用して,住宅内のエネルギー使用状況の監視,機器の遠隔操作や自動制御などを可能にし,家庭におけるエネルギー管理を支援するソリューション |

|---|---|

| イ | 既存のビジネスモデルによる業界秩序や既得権益を破壊してしまうほど大きな影響を与える新しいICTやビジネスモデル |

| ウ | 個人の資金に関わる情報を統合的に管理するサービスやマーケットプレイス・レンディングなどの金融サービスを実現するための新しい情報技術 |

| エ | 採用,育成,評価,配属などの人事領域の業務を対象に,ビッグデータ解析やAIなどの最新ICTを活用して,業務改善と社員満足度向上を図るソリューション |

答え : エ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

令和5年12月修了試験 問56

社内カンパニー制を説明したものはどれか。

| ア | 1部門を切り離して別会社として独立させ,機動力のある多角化戦略を展開する。 |

|---|---|

| イ | 合併,買収によって,自社にない経営資源を相手企業から得て,スピーディな戦略展開を図る。 |

| ウ | 時間を掛けて研究・開発を行い,その成果を経営戦略の基礎とする。 |

| エ | 事業分野ごとの仮想企業を作り,経営資源配分の効率化,意思決定の迅速化,創造性の発揮を促進する。 |

令和5年7月修了試験 問56

ワークシェアリングの説明はどれか。

| ア | 現場の裁量を拡大し自主的な意思決定を促すという考え方 |

|---|---|

| イ | 仕事と生活の調和を実現する目的で多様かつ柔軟な働き方を目指す考え方 |

| ウ | 従業員が職場や職務を選択することができる制度 |

| エ | 従業員1人当たりの勤務時間短縮,仕事配分の見直しによる雇用確保の取組み |

令和5年公開問題 問16

ダイバーシティマネジメントの説明はどれか。

| ア | 従業員が仕事と生活の調和を図り,やりがいをもって業務に取り組み,組織の活力を向上させることである。 |

|---|---|

| イ | 性別や年齢,国籍などの面で従業員の多様性を尊重することによって,組織の活力を向上させることである。 |

| ウ | 自ら設定した目標の達成を目指して従業員が主体的に業務に取り組み,その達成度に応じて評価が行われることである。 |

| エ | 労使双方が労働条件についての合意を形成し,協調して収益の増大を目指すことである。 |

令和5年公開問題 問19

CIOの説明はどれか。

| ア | 経営戦略の立案及び業務執行を統括する最高責任者 |

|---|---|

| イ | 資金調達,財務報告などの財務面での戦略策定及び執行を統括する最高責任者 |

| ウ | 自社の技術戦略や研究開発計画の立案及び執行を統括する最高責任者 |

| エ | 情報管理,情報システムに関する戦略立案及び執行を統括する最高責任者 |

令和4年12月修了試験 問75

企業経営の透明性を確保するために,企業は誰のために経営を行っているか,トップマネジメントの構造はどうなっているか,組織内部に自浄能力をもっているかなどの視点で,企業活動を監督・監視する仕組みはどれか。

| ア | コアコンピタンス |

|---|---|

| イ | コーポレートアイデンティティ |

| ウ | コーポレートガバナンス |

| エ | ステークホルダアナリシス |

令和3年6月修了試験 問75

CIOの果たすべき役割はどれか。

| ア | 各部門の代表として,自部門のシステム化案を情報システム部門に提示する。 |

|---|---|

| イ | 情報技術に関する調査,利用研究,関連部門への教育などを実施する。 |

| ウ | 全社的観点から情報化戦略を立案し,経営戦略との整合性の確認や評価を行う。 |

| エ | 豊富な業務経験,情報技術の知識,リーダシップをもち,プロジェクトの運営を管理する。 |

令和2年1月修了試験 問75

CIOが経営から求められる役割はどれか。

| ア | 企業経営のための財務戦略の立案と遂行 |

|---|---|

| イ | 企業の研究開発方針の立案と実施 |

| ウ | 企業の法令遵守の体制の構築と運用 |

| エ | ビジネス価値を最大化させるITサービス活用の促進 |

令和1年12月修了試験 問75

コーポレートガバナンスを説明したものはどれか。

| ア | 環境保全対策の費用対効果を定量的に測定して分析し,環境保全コストや環境保全効果などを公表すること |

|---|---|

| イ | 企業が本来の営利活動とは別に,社会の一員として,社会をより良くするために応分の貢献をすること |

| ウ | 経営管理が適切に行われているかどうかを監視し,企業活動の健全性を維持する仕組みのこと |

| エ | 投資家やアナリストに対する広報活動として,企業の経営状況を正確かつ迅速に,そして継続的に公表すること |

答え : ウ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

令和1年秋期 問74

| ア | ITに依存する業務の復旧は,技術的に容易であることを基準に優先付けする。 |

|---|---|

| イ | 計画の内容は,経営戦略上の重要事項となるので,上級管理者だけに周知する。 |

| ウ | 計画の内容は,自社組織が行う範囲に限定する。 |

| エ | 自然災害に加え,情報システムの機器故障やマルウェア感染も検討範囲に含める。 |

答え : エ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

令和1年6月修了試験 問75

経営層のアカウンタビリティを説明したものはどれか。

| ア | 株主やその他の利害関係者に対して,経営活動の内容・実績に関する説明責任を負う。 |

|---|---|

| イ | 企業が環境保全に掛けた費用とその効果を定量化して,財務情報として定期的に公表する。 |

| ウ | 企業倫理に基づいたルール,マニュアル,チェックシステムなどを整備し,法令などを遵守する経営を行う。 |

| エ | 投資家やアナリストに対して,投資判断に必要とされる正確な情報を,適時にかつ継続して提供する。 |

平成31年春期 問75

企業が社会的責任を果たすために採るべき施策のうち,環境対策の観点で実施するものはどれか。

| ア | 株主に対し,企業の経営状況の透明化を図る。 |

|---|---|

| イ | グリーン購入に向けて社内体制を整備する。 |

| ウ | 災害時における従業員のボランティア活動を支援する制度を構築する。 |

| エ | 社内に倫理ヘルプラインを設置する。 |

平成29年秋期 問75

CIOの説明はどれか。

| ア | 情報化戦略を立案するに当たって,経営戦略を支援するために,企業全体の情報資源への投資効果を最適化するプランを策定する。 |

|---|---|

| イ | 情報システム開発・運用に関する状況を把握して,全社情報システムが最適に機能するように具体的に改善点を指示する。 |

| ウ | 情報システムが企業活動に対して健全に機能しているかどうかを監査することによって,情報システム部門にアドバイスを与える。 |

| エ | 全社情報システムの最適な運営が行えるように,情報システムに関する問合せやトラブルに関する報告を受け,担当部門に具体的指示を与える。 |

平成29年秋期 問76

OJTの特徴はどれか。

| ア | 一般化された知識や技術に重点を置いた教育が受けられる。 |

|---|---|

| イ | 上司や先輩が実務に密着して実践的に知識や技術を教育するので,必要な能力が習得できる。 |

| ウ | 上司や先輩の資質によらず,一定水準の業務知識が身に付けられる。 |

| エ | 職場から離れて教育に専念できる。 |

答え : イ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

平成28年7月修了試験 問75

プロジェクトを準独立的な事業として遂行し,その成果に対して全面的な責任を負う起業者としての権限と責任を与えられる組織構造はどれか。

| ア | 事業部制組織 |

|---|---|

| イ | 社内ベンチャ組織 |

| ウ | ネットワーク組織 |

| エ | マトリックス組織 |

平成28年春期 問76

プロジェクト組織を説明したものはどれか。

| ア | ある問題を解決するために一定の期間に限って結成され,問題解決とともに解散する。 |

|---|---|

| イ | 業務を機能別に分け,各機能について部下に命令,指導を行う。 |

| ウ | 製品,地域などに基づいて構成された組織単位に,利益責任をもたせる。 |

| エ | 戦略的提携や共同開発など外部の経営資源を積極的に活用するために,企業間にまたがる組織を構成する。 |

答え : ア

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

平成27年6月修了試験 問76

OJTによるスキル修得に該当するものはどれか。

| ア | コンピュータ会社が主催する講習会に参加する。 |

|---|---|

| イ | システム運用に関する通信教育講座を履修する。 |

| ウ | 自部門のシステム運用担当者とともに業務を行う。 |

| エ | 情報システム部が主催する社内の研修に参加する。 |

平成27年6月修了試験 問77

事業部制組織を説明したものはどれか。

| ア | ある問題を解決するために一定の期間に限って結成され,問題解決とともに解散する。 |

|---|---|

| イ | 業務を機能別に分け,各機能について部下に命令,指導を行う。 |

| ウ | 製品,地域などで構成された組織単位に,利益責任をもたせる。 |

| エ | 戦略的提携や共同開発など外部の経営資源を積極的に活用することによって,経営環境に対応していく。 |

平成25年7月修了試験 問72

CIOの説明はどれか。

| ア | 情報管理,情報システムの統括を含む戦略立案と執行を任務として設置した役員 |

|---|---|

| イ | 投資意思決定,資金調達,経理,財務報告を任務として設置した役員 |

| ウ | 複数のプロジェクトを一元的にマネジメントすることを任務として設置した組織 |

| エ | 要求されたシステム変更を承認又は却下することを任務として設置した組織 |

平成25年6月修了試験 問71

| ア | BCPの有効性を検証するためのテストを実施する。 |

|---|---|

| イ | 情報システム障害時の代替手順と復旧手順について関係者を集めて教育する。 |

| ウ | 情報システムに関する内外の環境の変化を踏まえてBCPの内容を見直す。 |

| エ | 情報システムに許容される最大停止時間を決定する。 |

平成23年12月修了試験 問72

組織構造の基本原則のうち,スカラーの原則はどれか。

| ア | 1人の上司が監督する部下の人数は,管理範囲内に収める。 |

|---|---|

| イ | 組織のメンバが専門業務を担当できるようにする。 |

| ウ | 組織のメンバは,常に1人の上司から命令を受けるようにする。 |

| エ | トップから作業者レベルまで,権限を明らかにし,命令が一貫して流れるようにする。 |

平成23年秋期 問61

BCPの説明はどれか。

| ア | 企業の戦略を実現するために,財務,顧客,内部ビジネスプロセス,学習と成長の視点から戦略を検討したもの |

|---|---|

| イ | 企業の目標を達成するために業務内容や業務の流れを可視化し,一定のサイクルをもって継続的に業務プロセスを改善するもの |

| ウ | 業務効率の向上,業務コストの削減を目的に,業務プロセスを対象としてアウトソースを実施するもの |

| エ | 事業中断の原因とリスクを想定し,未然に回避又は被害を受けても速やかに回復できるように方針や行動手順を規定したもの |

答え : エ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

平成22年1月修了試験 問71

職場に似た状態を設定して,擬似体験を通して研修を行う方法はどれか。

| ア | インバスケット |

|---|---|

| イ | オンザジョブトレーニング |

| ウ | ケーススタディ |

| エ | ロールプレイング |

答え : エ

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論

分野 : ストラテジ系 › 企業と法務 › 企業活動 › 経営・組織論