IPv4アドレス【IPv4 address】

概要

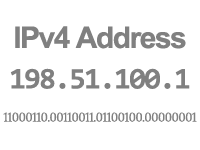

全体で32ビットのデータだが、表記する際には「198.51.100.1」のように8ビットずつ4つの値に区切って「.」(ドット/ピリオド)を挟んでそれぞれ十進数の値として書き記す。「0.0.0.0」から「255.255.255.255」まで42億9496万7296(232)個のアドレスが利用できる。

ネットワーク部とホスト部

IPは複数のネットワークを連結して大きなネットワークを構成することができるため、IPv4アドレスもネットワークを識別するためのネットワーク部(ネットワークアドレス)と個々の機器を識別するためのホスト部(ホストアドレス)に分かれる。IPv4アドレスをビット列で表したとき、先頭側(上位ビット)がネットワーク部、末尾側(下位ビット)ホスト部となっている。

かつては32ビットのうち何ビットをネットワーク部とするかはアドレス領域(クラスA~クラスE)ごとに固定的に決まっていたが、アドレスが空いていた時代に多く割り当てを受けた組織が未使用のアドレスを余らせる一方、インターネットの急拡大でアドレスの逼迫が問題となりだしたため、ネットワーク部の長さを1ビット単位で可変に制御できるようにし、正確に必要な数だけ割り当てるよう変更された。

| クラス | アドレス範囲 | 2進表記の先頭 | 用途・ネットワーク部の範囲 | 1ネットワークの 最大アドレス数* |

|---|---|---|---|---|

| クラスA | 0.0.0.0~127.255.255.255 | 0で始まる | 先頭8ビットがネットワーク部 | 16,777,216 |

| クラスB | 128.0.0.0~191.255.255.255 | 10で始まる | 先頭16ビットがネットワーク部 | 65,536 |

| クラスC | 192.0.0.0~223.255.255.255 | 110で始まる | 先頭24ビットがネットワーク部 | 256 |

| クラスD | 224.0.0.0~239.255.255.255 | 1110で始まる | IPマルチキャスト用 | - |

| クラスE | 240.0.0.0~255.255.255.255 | 1111で始まる | 予約済み・未使用 | - |

ネットワーク部を可変長とする方式を「CIDR」(Classless Inter-Domain Routing)と呼び、ネットワークごとにネットワーク部を識別するための「サブネットマスク」(subnet mask)を設定する。

これはネットワーク部が「1」、ホスト部が「0」になっている32ビットの値で、アドレスと同じように4つの十進数で表記する。例えば、「255.255.255.192」(11111111.11111111.11111111.11000000)であれば、アドレスの先頭から26ビットがネットワーク部、残り6ビットがホスト部となる。

グローバルIPアドレス

インターネット上で使用するアドレスを「グローバルIPアドレス」(global IP address)あるいは「パブリックIPアドレス」(public IP address)という。インターネット全体で一意に特定できなければならず、複数の組織や端末で重複があってはならないため、勝手に設定して名乗ることはできず、アドレス発行組織に申請を行って割り当てを受けなければならない。

全世界で一元的に割り当ての調整を行う機関としてICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)が設置されている。そこから世界を5つに分けた各地域を管轄するRIR(Regional Internet Registry)に大きなアドレスブロック単位で割り当てが行われ、RIRから域内の各国・地域をそれぞれ管轄するNIR(National Internet Registry)へ小さなブロック単位で割り当て行われる。

インターネットへの接続を希望する各組織・個人からの申請を受けてアドレスを割り当てるのはNIRの担当となる。日本を管轄するRIRはAPNIC(Asia Pacific Network Information Centre)、NIRは一般社団法人日本ネットワークインフォーメーションセンター(JPNIC:Japan Network Information Center)である。

プライベートIPアドレス

企業など各組織ごとに設置・運用されている構内ネットワーク(LAN)などで用いられるアドレスを「プライベートIPアドレス」(private IP address)あるいは「ローカルIPアドレス」(local IP address)という。

直接通信できる範囲が組織内ネットワークに限定されるアドレスで、申請などは不要で自由に機器に設定して使用してよい。ただし、そのネットワークの内部ではアドレスが重複してはならない点はグローバルアドレスと変わらない。

プライベートアドレスしか持たない機器でもインターネットへ接続できるようにするため、ネットワーク境界にゲートウェイやルータ、プロキシサーバなどを設置してアドレス変換やデータの中継などを行い、一定の制約(インターネット側から接続を開始できないなど)の元で通信できるようにすることが多い。

プライベートアドレス用の領域として、10.0.0.0~10.255.255.255(最大約1677万台)、172.16.0.0~172.31.255.255(最大6万5535台)、192.168.0.0~192.168.255.255(最大255台×256ネットワーク)の3つが予約されており、ネットワークの規模に応じていずれかを使用することができる。これらはグローバルアドレスとしては使用しないことが保証されている。

ローカルループバックアドレス

IPv4アドレスのうち、「127.0.0.0~127.0.0.255」の256個のアドレスは、機器自身を表す「ローカルループバックアドレス」用に予約されている。実用上は慣習的に「127.0.0.1」というアドレスが自身を表すよう設定されていることが多い。対応するホスト名は慣習的に「localhost」に設定されている。

IPv4アドレス枯渇問題

IPv4の仕様は1980年頃に策定されたが、当時は計算資源や通信容量が限られていたため、なるべく短いアドレスで済ませたいという事情があり、IPが研究用の小規模ネットワークでしか使われていなかった当時としては十分すぎるほど広大なアドレス空間を持つ32ビットという長さに決まった。

ところが、1990年代後半にインターネットが一般に開放されると予想を超えて爆発的に普及し、2000年代後半には次第に未使用のアドレス空間が逼迫するようになってきた。2011年にはICANNが各地域のRIRに割り当てる「在庫」が枯渇し、2012年から2019年にかけて各RIRの未使用アドレスも使い果たしてしまった。以降は既存の割り当て先から接続廃止で返却されてくる分以外には、まとまった数のアドレスを新規に発行することはできなくなってしまっている。