読み方 : じゅうろくビットカラー

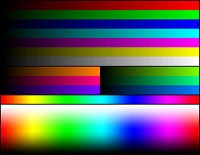

16ビットカラー【16-bit color】65536色/16bpp

光の三原色である赤・緑・青(RGB:Red-Green-Blue)をそれぞれ5ビット(32段階)で表現する。残り1ビットの用途は機種によって異なり、人間の目が敏感に感じ取る緑(G)のみ6ビット(64段階)とする方式や、全色共有の輝度ビット(全体の明るさを上下させる)とする方式などがある。

16ビットはちょうど2バイトで表現できコンピュータにとって都合が良いが、ビット数を三原色に均等に割り振ることができないため、1ビットを捨てて15ビット(各色5ビットずつ)で管理する「15ビットカラー」とすることもあった。その場合は32,768色まで表現できる。15ビットカラーと16ビットカラーをまとめて、「ハイカラー」(high color)と総称する場合がある。

1980年代までのパソコンやゲーム機などは画面上の同時発色数が8色、16色、256色などと少なかったため、色番号と実際のRGBの階調情報を対応付けて管理するのインデックスカラー表示が主流だった。その場合、「32,768色中256色表示」といった色数表記となっていた。

1990年前後になると、ビデオメモリ(VRAM)の容量拡大、表示処理のICチップの性能向上などを受けて、高精細なグラフィックス機能として画素ごとに階調情報を直に指定できる機種が登場した。程なくして約1677万色を表示可能な24ビットカラー(フルカラー/トゥルーカラー)表示が普及したため、以降16ビットカラーははほとんど用いられていない。

(2025.8.23更新)