読み方 : ジスはちたんいコード

JIS8単位コード

1969年にJIS C 6220(現在のJIS X 0201)として制定された「7ビット及び8ビットの情報交換用符号化文字集合」規格の一部で、8ビットを一文字とする文字集合の規格である。7ビット文字集合のASCIIおよびISO 646(現在のISO/IEC 10646)を1ビット拡張し、日本独自のカタカナなどを収録している。

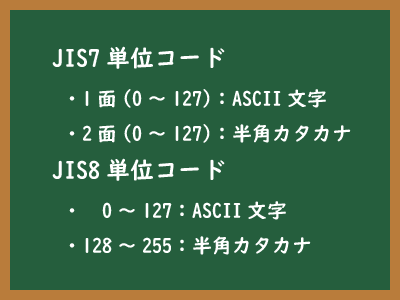

一文字を8ビットで表すため、各文字は0から255(16進数FF)までの番号で識別される。0から127までの7ビットで表せる範囲はASCIIとほぼ同じ制御コードおよび半角英数字、記号がそれぞれ同じ符号位置に収録されている。バックスラッシュが円マークになっているなど一部は異なっている。

128以上の拡張領域には、日本語に特有のカタカナ、長音記号、濁点、半濁点、句読点、鉤括弧、中黒が収録されている。これらはASCII文字と同じように高さが幅の2倍の領域に収まるよう表示されるため、正方形の字形を持つ全角カタカナと区別して「半角カタカナ」と呼ばれる。

一方、一文字を7ビットで表すJISコードは「JIS7単位コード」という。0~127の範囲のコードを2面定義しており、1面はASCIIと同じ、2面は8単位コードと同じ配置の半角カタカナとなっている。1面と2面は同じコードを共有しているため、「シフトイン」「シフトアウト」という制御コードで面の切り替えを指示する。

(2025.8.28更新)