読み方 : くてんコード

区点コード

概要

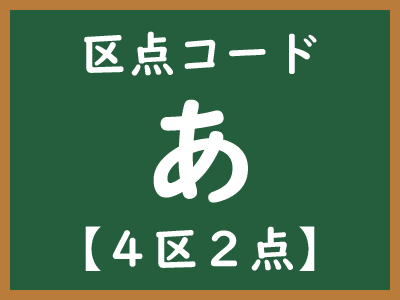

JIS X 0208やJIS X 0212などの漢字コード規格では、表現できる文字(漢字、かな、英数字、記号など)を符号表にまとめている。表は縦94×横94の8,836の区画で構成され、縦の位置を「区」、横の位置を「点」として、それぞれを1から94の整数で表す。例えば、4区の2点には「あ」が収録されており、これを「0402」のように書き表す。

1区から8区までには英数字や記号、ひらがな、カタカナ、ギリシャ文字、キリル文字、罫線などが収録され、JIS第一水準漢字は16区から47区に、第二水準漢字は48区から84区までに収録されている。9~15区および85~94区は未定義で、この領域を勝手に使用することも禁じられている(規格外となる)。

符号化方式のJISコード(ISO-2022-JP)は、区と点のそれぞれに32(16進数で20)を加え、1~94の区点番号を33~126(16進数で21~7E)までの値に変換する。区を第1バイト、点を第2バイトとして2バイトの文字コードとする。実際には文字列の前にJISコードへの切り替えを指示するエスケープシーケンスが必要となる。

区点コードはそれ自体を文字コードとして文字データの記述に使用することはほとんどなく、JISコードやShift JIS、EUC-JPなどの文字エンコーディング方式に則って変換した値を記述する。しかし、日本語入力システム(IME)やスマートフォンの文字入力システムなどでは、一般的な辞書変換では呼び出せない難読漢字や記号などを区点の参照によって呼び出せるようにしている場合がある。

(2025.8.27更新)