読み方 : ぜんかくカナ

全角カナ【full-width katakana】全角片仮名/全角カタカナ

コンピュータでは文字に番号(コード)を割り当てて識別するが、初期の文字コード規格は欧米の事情に合わせてアルファベットや数字など少数の文字しか採用されず、日本語の文字を扱うことはできなかった。

このため、日本では最低限の日本語を表示・印刷できるようにするため、各国が独自の文字を収録できるASCIIコードの拡張領域(128番~255番)にカタカナを収録し、欧文と同じ字形・サイズで表示できるようにした。標準的には高さが幅の2倍ある縦長の形状で表示されたため、後に「半角カナ」と呼ばれることになる。

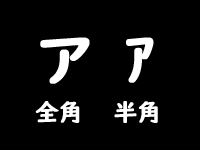

時代が下り、データ長が大きく多数の文字が収録できる文字コードが考案されると、日本でも日本語の文書で一般的に用いる漢字やひらがな、カタカナ、記号文字(句読点や鉤括弧など)が収録された。これらは半角2文字分の正方形の領域に表示されたため「全角文字」と総称された。

全角文字にはそれまで使えなかった漢字などの文字だけでなく、アルファベットや数字、カタカナなど、半角文字としてすでに存在した文字の全角版も収録された。このとき収録されたカタカナ文字が全角カナで、漢字やひらがななどと同じ、正方形の字形で表現されるようになった。

以降は日本語が扱えるシステムでは半角カタカナと全角カタカナが共存する状態となり、一方のみで入力を受け付けるシステムに誤ってもう一方で入力しエラーになるなどの混乱を引き起こしている。各国で分かれていた文字コード規格を統一した「Unicode」(ユニコード)でも、半角カナは “half-width katakana” として、全角カナは “full-width katakana” として両方が収録されている。

(2022.4.5更新)