拡張スロット【extension slot】expansion slot

概要

次

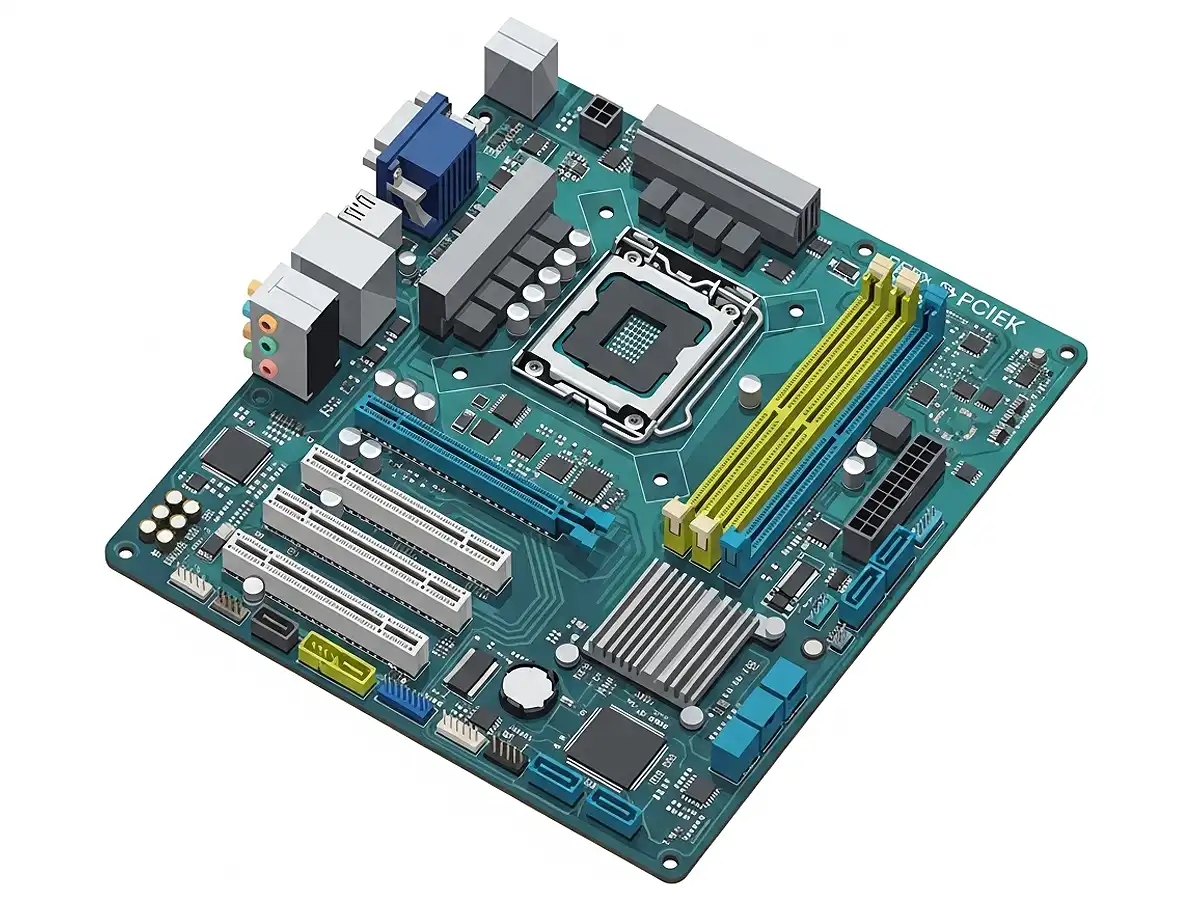

拡張カードには画像処理や音声処理、AI処理など特定の機能を持ったICチップなどが実装されており、コンピュータに機能を追加したり、性能を増強することができる。拡張スロットは本体内部の主基板(マザーボード)に設けられた差込口(コネクタ)で、小さな金属端子が一列に並んだ溝のような形になっており、カードを強く押し込んで固定する。

デスクトップ型やタワー型のコンピュータでは、筐体背面の各スロットに対応する位置に小さな切れ込みがあり、拡張カードの側面の片方が露出するようになっている。外部の入出力が必要な拡張カードはこの露出部にケーブルなどを差し込む端子類を配置する。

スロットの種類

拡張スロットのコネクタ形状にはいくつかの規格があり、コンピュータ内部のデータ伝送方式などによって異なっている。一般的なパソコン製品の場合、古くはPC/AT互換機では「ISAバス」、NECのPC-9800シリーズでは「Cバス」、米アップル(Apple)社のMacintoshでは「NuBus」が標準だった。

これらの規格は今世紀に入って「PCIバス」に取って代わられ、現在ではさらに後継の「PCI Express」(PCIe)が普及している。PCIバスと同時代に用いられたビデオカード専用の「AGPバス」のように、特定の種類のカードのみに対応した拡張スロットが用いられることもある。

拡張スロットの必要性

かつてはパソコン本体には必要最低限の機能しか搭載せず、利用者が用途に応じて必要とする機能を選んで個別にカードを揃えて差し込んで利用するスタイルが一般的だったため、拡張スロットの数がコンピュータの性能や機能を大きく左右した。

現在ではマザーボード側のチップやCPUそのものに多くの基本的な機能が統合され、個別にカードを用意しなくても一通りの機能は利用できることが多くなった。このため、ゲーミングPCのグラフィックカードやAIサーバの並列計算チップのように標準機能を超える特別に高い性能や特殊な機能が必要な場合に限り拡張カードが利用されている。