読み方 : でんわかにゅうけん

電話加入権 【施設設置負担金】

概要

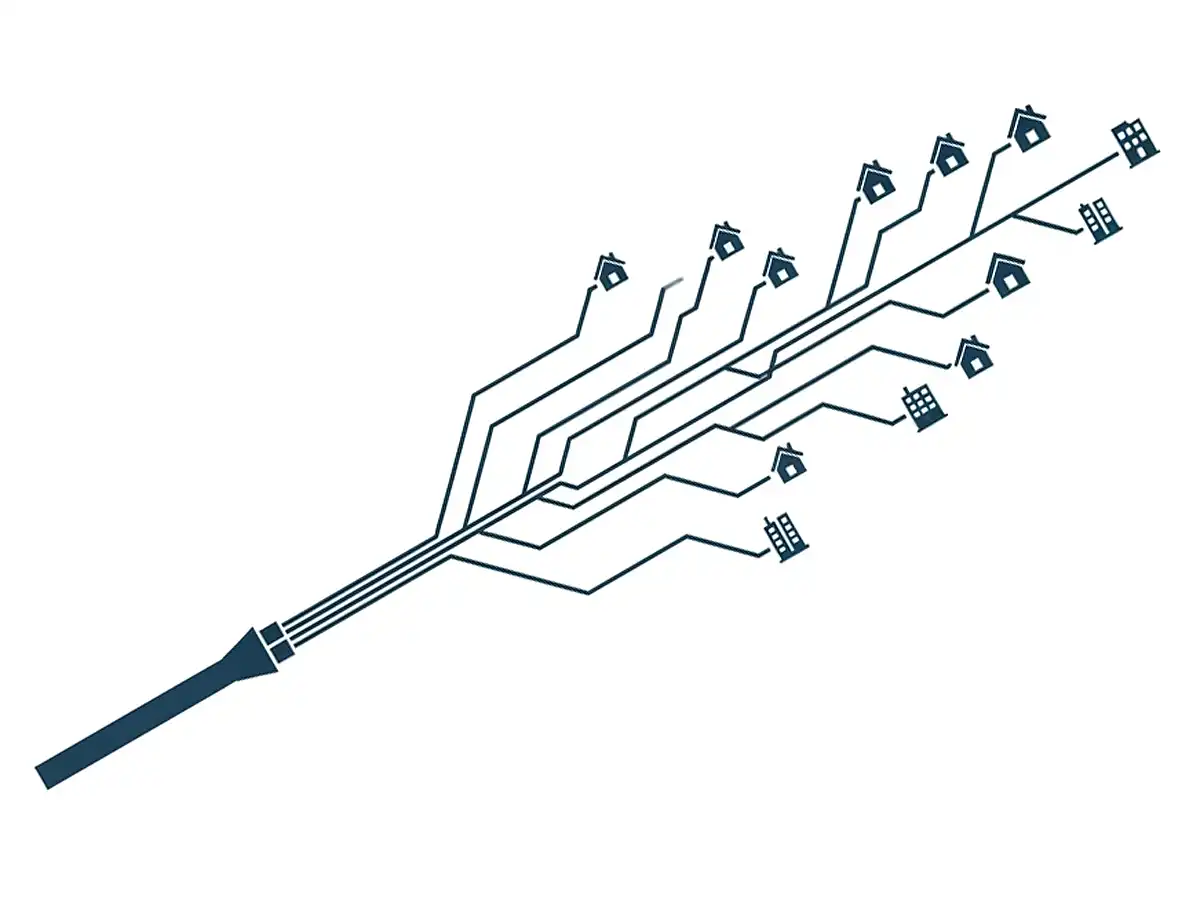

電話加入権(施設設置負担金)とは、NTT東日本・NTT西日本に加入電話(アナログ電話回線やINSネット64回線)の契約を行う際に必要な権利で、同社に「施設設置負担金」を支払うことにより得られる。解説 制度や契約上の正式な名称ではないが、負担金を支払って得た権利の名義を書き換えて個人や法人の間で譲渡や売買ができるため俗にこのように通称されている。

施設設置負担金の現在の金額は消費税抜き36,000円で、新規に加入する際にはこの負担金を支払うことにより宅内に電話回線を引き込んで通信サービスを受けられるようになる。

すでに支払った人から譲渡を受けたり買い取ったりすれば新たに支払う必要はないため、不要になった人から権利を買い取ったり、必要な人に割安で販売している業者もある。

歴史

電話加入者に負担を求める制度の起源は1897年(明治30年)に逓信省が創設した「加入登記料」制度と言われ、当時は15円を支払って加入権を得た。回線インフラの敷設を始めたばかりで加入希望者の増加に工事が追いつかず、希望者の抑制を狙った制度と言われる。

戦後になると戦災復興で予算が逼迫する中、登記料は装置料に改められ、1948年には1,000円、1951年の日本電信電話公社(電電公社)発足以降は4,000円が徴収された。1960年には設備料に改称され10,000円となり、1976年までに段階的に80,000円まで値上げされた。1985年のNTT設立・民営化により工事負担金に改称され、72,000円に値下げされた。1989年に現在の施設設置負担金に改称、2005年に36,000円(税抜き)となった。

なお、これとは別に戦後および高度成長期の加入者の急増に対応するため、1951年から1983年まで数万円の電信電話債権の購入が義務化されており、電話加入権とよく混同される。債権であるため満期日(10年前後に設定されていた)を迎えると保有者に額面金額(利付債ではプラス利息)が償還された。

(2018.11.22更新)