読み方 : フェルミすいてい

フェルミ推定【Fermi problem】

概要

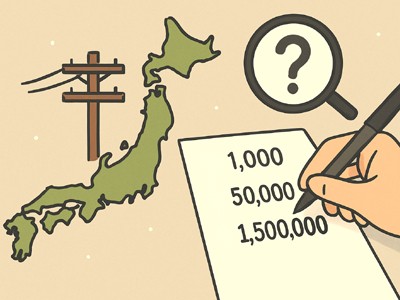

フェルミ推定とは、現実の数量を求める問題で、簡単に調べることができなかったり、実際のデータが存在しない場合に、何らかの手掛かりから推論を重ねて概算を行うこと。

「東京23区に電柱はいくつあるか」といった、簡単には答えられないような問題について、自分の知っている事実やすぐに調べられる事実(23区の面積など)、仮定(隣の電柱との間隔など)をもとに論理的な推論を重ね、数分といった極めて短い時間で、暗算可能な程度の精度で概数を求める。

このような概算は、実際の調査や計算に大きなコストや時間がかかる場合に、どの程度の値になるのか事前に知ることができる利点がある。実際の結果や途中経過の値が出たときに、事前の見積りと何桁も異なるようであれば、調査や計算の手法に大きな誤りが含まれる可能性があることが示唆される。

実務、実用上の応用の他にも、企業の採用面接などで受験者の思考力を評価するために出題したり、論理的な思考力を鍛えるため教育や研修の一部として取り入れられることもある。試験や教育を目的とする場合は必ずしも結果の正確性は重視されず、どのような情報をもとにどのような推論を行ったかという思考過程が評価されることが多い。

名称の由来は、20世紀半ばに活躍した原子核物理学者エンリコ・フェルミ(Enrico Fermi)である。彼はこの種の概算が得意で、自らの研究でも実際のデータを観測する前にかなり正確な概算を行っており、指導する学生にもフェルミ推定の問題を出題していたことが知られている。なお、日本では「フェルミ推定」の訳語が定着しているが、英語ではこの種の概算問題のことを指して “Fermi problem” (フェルミ問題)と呼ぶのが一般的とされる。

(2025.8.5更新)

「フェルミ推定」の関連用語

他の用語辞典による「フェルミ推定」の解説 (外部サイト)

資格試験などの「フェルミ推定」の出題履歴

▼ ITパスポート試験

【令6 問9】 企業の戦略立案やマーケティングなどで使用されるフェルミ推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。