レガシーデバイス【legacy device】レガシーハードウェア/legacy hardware

概要

“legacy” は「遺産」、“device” は「装置」という意味で、過去に標準的に広く利用されてきたが、もはや時代遅れとなった技術や製品を指す。相対的な関係性を表す用語であり、ある時代の最新規格から見て前の世代の製品などがこのように呼ばれる。その新しい規格も、さらに時代が下って次の世代の規格に取って代わられれば、レガシー化する。

機器のレガシー化はどの時代にも起こってきた現象ではあるが、IT分野で「レガシーデバイス」という用語が広く普及したのは、2000年前後にパソコンの主要な接続規格などが相次いで刷新され、旧世代と新世代の製品が混在した時期である。

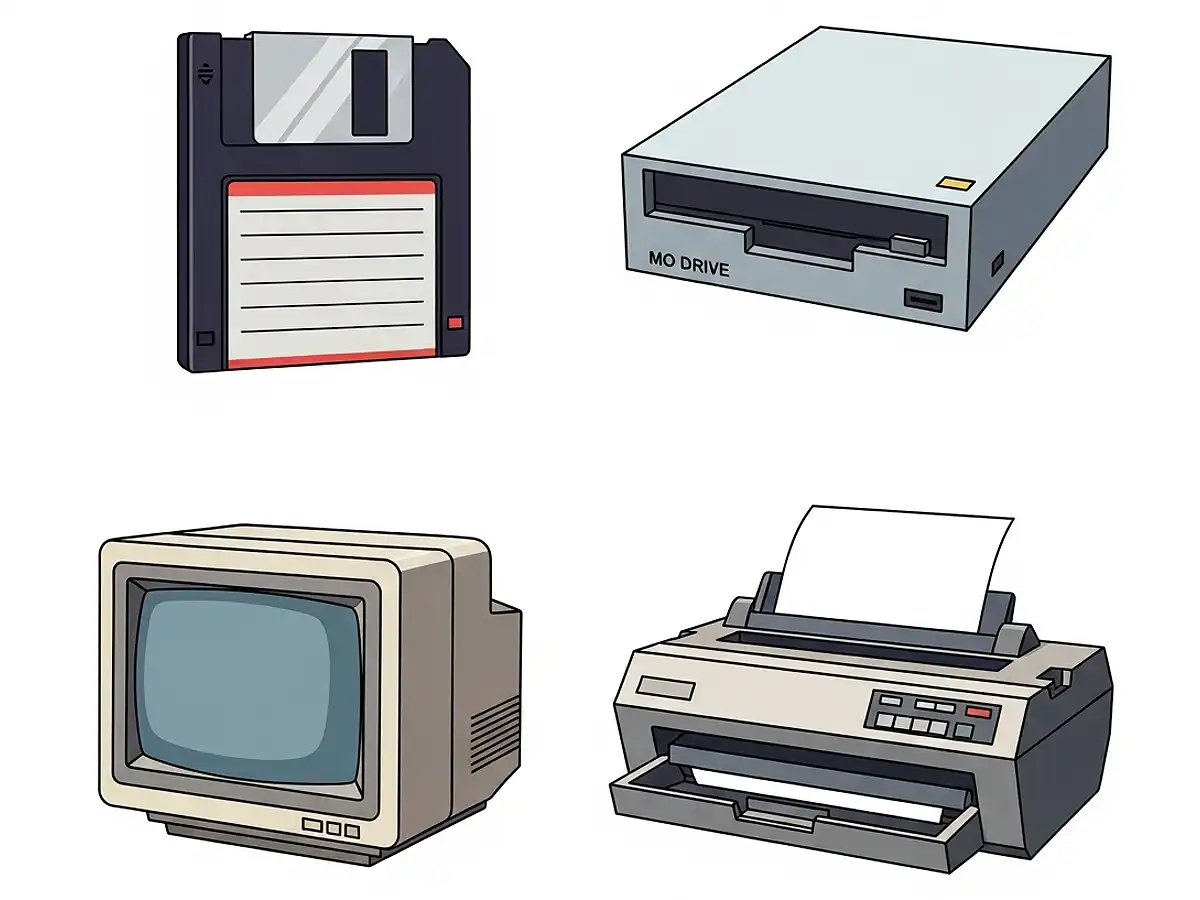

当時はマウスやキーボード、プリンタなどの入出力機器の接続仕様がPS/2規格やパラレルポートからUSBへ、拡張カードがISAバスなどからPCIバスへ入れ替わり、また、フロッピーディスクや光磁気ディスク(MO)などのストレージ装置が廃れていった。レガシーデバイスの廃絶や置き換えが意識されるようになり、旧世代の規格や製品を廃した製品は「レガシーフリー」(legacy free)と呼ばれた。

レガシーインターフェース (legacy interface)

機器間の入出力(インターフェース)仕様のうち、過去に広く普及したが、新しい仕様や規格などが現れ、時代遅れとなったものを「レガシーインターフェース」(legacy interface)という。レガシーデバイスの接続仕様のことである。

対象機器などは同じだが機能や性能が大きく向上した新しい接続規格が登場し、もはや不要となった古い世代の接続規格のことを指す。記憶装置・媒体などは機器そのものがレガシー化して廃れるが、キーボードやマウスなどは時代によって機能や性能は根本的には変わらず、接続インターフェースがレガシー化することで新しい製品へ置き換えられていくことが多い。

マウスやキーボード、プリンタなどの周辺機器のレガシーインターフェースとしては、USBやIEEE 1394(i.LINK/FireWire)に置き換えられたPS/2ポート、シリアルポート(RS-232C)、パラレルポート(IEEE 1284)などが挙げられる。後にIEEE 1394はUSBやThunderboltに置き換えられレガシー化した。

ディスプレイ接続インターフェースでは、DVIに置き換えられたアナログRGB(VGA端子)が挙げられるが、DVIもDisplayPortやHDMIに置き換えられレガシー化した。ストレージ接続インターフェースでは、SATAに置き換えられたATA(PATA)やIDE、SAS(Serial Attached SCSI)やFibre Channelに置き換えられたSCSIなどがある。

拡張バス規格では、PCIバスに置き換えられたISAバス、ノートパソコンではUSBなどに置き換えられたPCカードやExpressCardなどが該当する。PCIバスもPCI Expressにより置き換えられ、レガシー化した。