読み方 : れんかんず

連関図【relations diagram】連関図法

概要

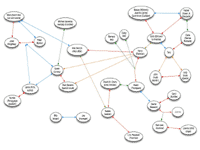

連関図とは、ある結果に対して複数の原因があったり、原因にさらに原因があるような場合に、これらの相互の関係性を図解して分かりやすく表現する手法。原因と結果の関係だけでなく、手段と目的の関係や、単に複数の要素間の複雑な関係性を可視化するために用いられることもある。

まず図の中心に結果(あるいは問題や課題、主題など)を書き入れる。その周囲を取り囲むように直接の原因となる要因(一次要因)を書き込み、それぞれから結果に向かって矢印を引く。さらに、その周囲に一次要因の原因となる二次要因を書き込み、一次要因に向かって矢印を引く。

一つの二次要因が複数の一次要因の原因となっていたり、ある一次要因が別の一次要因の二次要因になっていたりする場合があり、連関図として図解することでそのような複雑な関係性も一目瞭然となる。問題が大規模だったり複雑な場合には、さらに三次要因、四次要因…、と周辺に図が広がっていくこともある。

要因を遡っていくことで根本的な要因を突き止めることができ、矢印が錯綜している要因は重点的な対策が必要な要因であることがわかる。持ち場や分担が別れているようなグループでは、問題の全体像を図示して共有することで各メンバーが自分の見えている範囲外の状況も理解でき、改善策などについて意見をまとめやすくなる。

(2023.9.4更新)

「連関図」の関連用語

資格試験などの「連関図」の出題履歴

▼ 基本情報技術者試験

【平30秋 問76】 連関図法を説明したものはどれか。

【平25修7 問75】 連関図法を説明したものはどれか。

【平23修12 問73】 分析対象としている問題に数多くの要因が関係し,それらが相互に絡みあっているとき,原因と結果,目的と手段といった関係を追求していくことによって,因果関係を明らかにし,解決の糸口をつかむための図はどれか。

【平23修1 問74】 連関図法を説明したものはどれか。

【平21修6 問76】 分析対象としている問題に数多くの要因が関係し,それらが相互に絡みあっているとき,原因と結果,目的と手段といった関係を追求していくことによって,因果関係を明らかにし,解決の糸口をつかむための図はどれか。