バリューエンジニアリング 【value engineering】 VE

概要

バリューエンジニアリング(value engineering)とは、製品やサービスの提供コストあたりの機能を「価値」と考え、これを最大化することを目指す方法論。コスト度外視の機能向上や機能を犠牲にしたコスト削減一辺倒を戒め、顧客満足度向上と収益改善の両立を目指すことができる。解説 製品やサービスが利用者に提供すべき機能を明確にし、その製造や提供にかかるコストで割ったものを価値とみなす。この価値を向上させるための組織的な活動の総体がバリューエンジニアリングである。顧客に提供する商品だけでなく、製造工程や業務手続き、物流といったプロセスにも適用可能である。

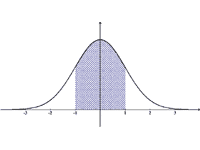

価値向上のためには同じ機能でコストを下げるか、同じコストで機能を上げるか、少ない追加コストで大きく機能を向上させるかのいずれかの方策が必要となる。わずかな機能向上のために大きなコストをかけたり、機能を削って極端な低コストを目指す手法は価値向上とはみなされない。

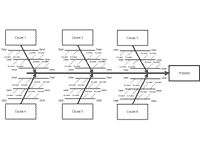

また、正しく活動を進めるために、「価値の向上」以外にも「使用者優先」「機能本位」「創造による変更」「チームデザイン」といった基本原則を定めている。

1947年に米ゼネラル・エレクトリック(GE:General Electric)社のローレンス・マイルズ(Lawrence D. Miles)氏が考案したもので、同社や米国防総省などが導入したことで広く普及した。日本では公益社団法人日本バリューエンジニアリング協会が「VEリーダー」「VEスペシャリスト」などの資格試験を行っている。

(2023.3.23更新)